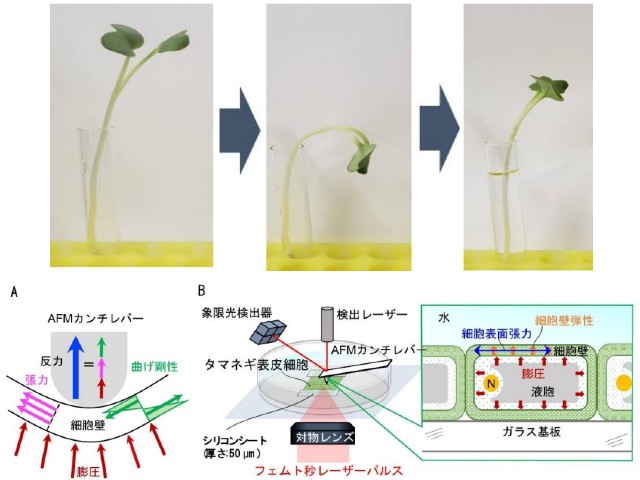

秋田県立大学,奈良先端科学技術大学院大学,東京大学は,タマネギ表皮細胞のAFM実験によるミクロな解析に建築構造学で用いられるマクロな構造理論で知られる「弾性シェル理論」による力学モデルと,レーザー穿孔による膨圧解放を組み合わせて,AFM計測で細胞壁弾性成分と内圧成分を分けて推定することに初めて成功した(ニュースリリース)。

秋田県立大学,奈良先端科学技術大学院大学,東京大学は,タマネギ表皮細胞のAFM実験によるミクロな解析に建築構造学で用いられるマクロな構造理論で知られる「弾性シェル理論」による力学モデルと,レーザー穿孔による膨圧解放を組み合わせて,AFM計測で細胞壁弾性成分と内圧成分を分けて推定することに初めて成功した(ニュースリリース)。

植物形態の柔軟性と多様性を理解するためには,細胞壁の力学特性とその膨圧に対する応答性を知ることが重要。しかし,細胞壁の力学特性は,植物体の水の含有率や細胞壁材料特性などの物性要因の他に,細胞の形状やサイズなどの幾何要因にも依存するため,それらひとつひとつの寄与を分解して理解する必要がある。

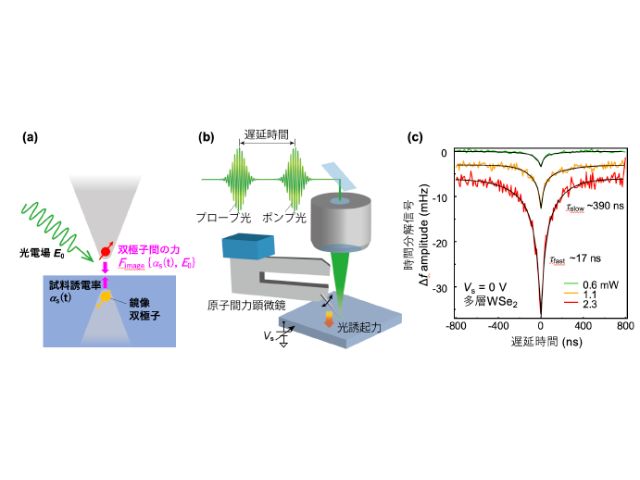

タマネギ表皮細胞は,膨圧や細胞壁の配向性などの実測実験が進んでおり,特に,原子間力顕微鏡(AFM)を用いて表皮細胞の正確な形状を計測できることから植物細胞の力学特性を調査するモデル植物として研究が進んでいる。

しかし,AFMで測定される値には細胞壁自身の持つ外力に対する抵抗力(曲げ剛性,いわゆる硬さ)と膨圧に依存する諸々の成分(膨圧,張力)が含まれており,物理量として分離することが具体的な課題だった。

そこで研究グループは,AFMのカンチレバー押込みによる反力には,主に細胞壁弾性成分と内圧成分の2つが含まれていることを仮定し,AFM実験によって得られる押込み変位と押込み力の曲線(フォースカーブ)からこれら2つを分解することを試みた。

研究グループは弾性シェル理論を援用し,タマネギ表皮細胞について実験で計測される細胞表面の詳細な幾何情報を用いることで,計測弾性を細胞壁弾性成分と内圧成分に分解した。

その理論的な予測結果が妥当であるかを評価するために,有限要素法(FEM)のシミュレーションで検証を行なった。推定結果の信頼性を確保するために,レーザー穿孔によって細胞の内圧を変更した場合も実験を行なって整合性を確かめ,実際のタマネギ表皮細胞の細胞壁弾性(ヤング率)はおよそ450MPa程度,膨圧は0.1MPa程度だと推定した。

AFM実験で推定される物理量は,微小ひずみ領域や半無限固体ではヘルツモデルによる「細胞壁弾性(ヤング率)」と考えられていたが,今回,大ひずみ領域や膨圧下にある生きた植物細胞では弾性シェル理論による「細胞壁弾性(ヤング率)+膨圧」であることを明らかにした。

この知見を利用することにより,植物の様々な器官の細胞壁弾性とその内部の内圧を同時推定することができ,研究グループは,植物の力学的性質を明らかにする革新的な手法になる可能性があるといている。