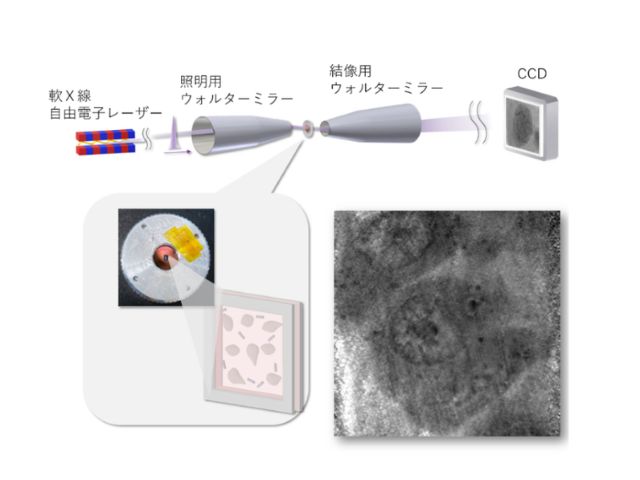

東京大学,高輝度光科学研究センター,理化学研究所は,ウォルターミラーを導入した新たな軟X線顕微鏡の開発に成功し,哺乳類細胞の内部微細構造をさまざまな波長の軟X線で捉えた(ニュースリリース)。

東京大学,高輝度光科学研究センター,理化学研究所は,ウォルターミラーを導入した新たな軟X線顕微鏡の開発に成功し,哺乳類細胞の内部微細構造をさまざまな波長の軟X線で捉えた(ニュースリリース)。

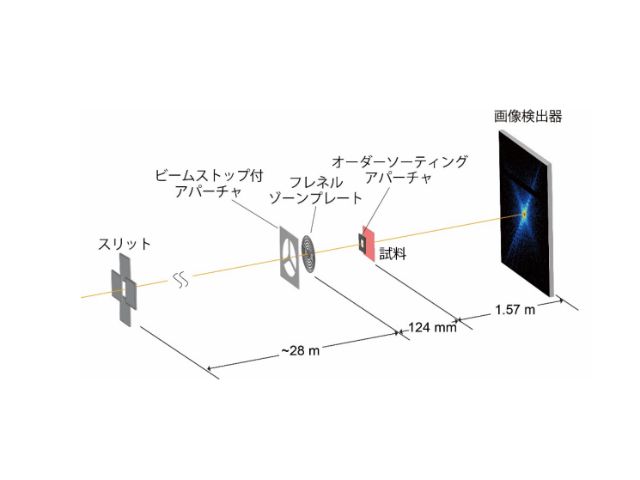

軟X線は極端に短い波長のため,可視光と同じようなレンズを用いた顕微鏡を構築することが難しい。そのため,これまではゾーンプレートと言われる微細パターンを利用した特殊な光学素子による軟X線顕微鏡の開発が行なわれてきた。しかし、ゾーンプレートは色収差があるほか,軟X線の波長に対応する光学素子に求められる作製精度も問題だった。

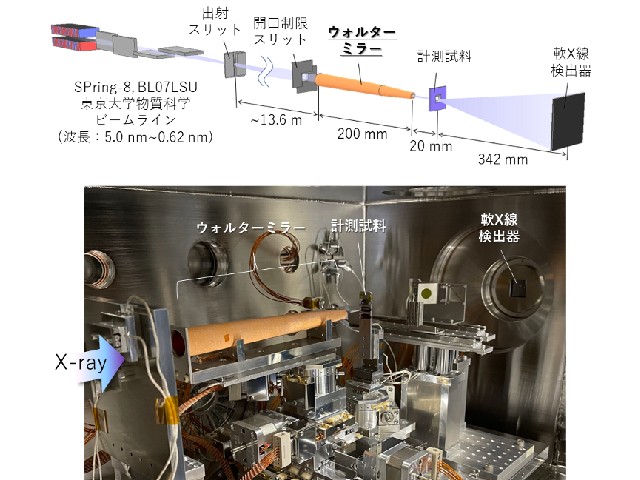

研究グループは,東京大学と夏目光学が開発したウォルターミラーと呼ばれる高精度な光学素子を導入した軟X線顕微鏡を開発した。導入したウォルターミラーは,軟X線の全反射現象を利用するため,色収差が原理的に存在しない。

加えて,研究グループではこのウォルターミラーを導入した軟X線顕微鏡にタイコグラフィ法を組み合わせることで,光学素子の作製精度に影響されない高い分解能の実現を目指した。タイコグラフィ法は,レーザーのような干渉性の高い光を試料に当てた時に得られる回折パターンを計算機により解析し,非常に高い分解能と感度を実現する。

200mm長のウォルターミラーを用いた顕微鏡の分解能を評価したところ,軟X線の波長をさまざまに変化させても,50nm程度の分解能で同様の観察が可能であることを確認した。

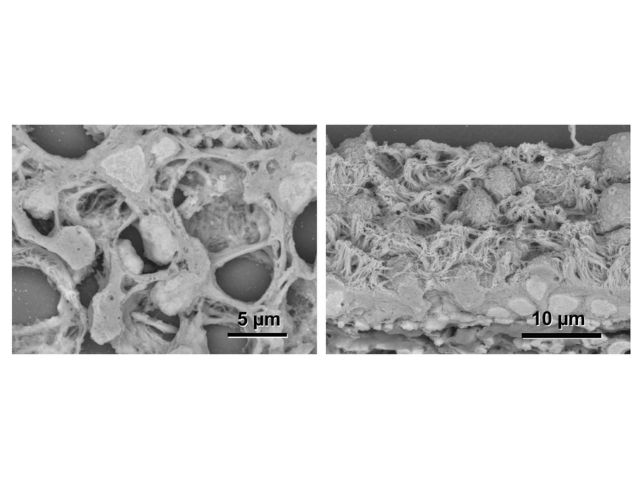

応用例として,複数波長の軟X線での細胞試料の計測を行なった。試料には,チャイニーズハムスター卵巣がん細胞を化学固定処理したものを利用した。細胞の厚さは,電子顕微鏡によって内部の透過観察を行なうことが一般的に困難な約5μm。軟X線は物質と程よく相互作用するため,分厚い試料も薄片化せず観察できた。

タイコグラフィ法では試料のX線に対する吸収率だけでなく,位相のシフト量も定量的に求められる。これによりさまざまな細胞内の構造を高分解能に捉えることに成功した。また,軟X線の各波長でのイメージング結果に,透過像と位相像に大きな違いがあり,X線領域において位相像で感度の高い計測ができることがわかった。

また試料を回転可能なので,トモグラフィ計測への応用も可能であり,細胞試料を±45°傾けて計測することによって,細胞核膜近傍の微細構造の盛り上がりを詳細に捉えることもできた。

今後は細胞中の元素分布だけでなく,タンパク質や脂質,核酸,糖といったさまざまな分子の分布をラベルフリーで捉えることが可能になり,可視光蛍光顕微鏡では捉えることの難しい低分子などの分析に力を発揮するという。

研究グループは今後,スピントロニクスなどを活用した次世代デバイスの動作環境下で評価などにも取り組んでいくとしている。