東北大学と米カリフォルニア大学ロサンゼルス校は,3Dプリンターを用いてイオンが高速で移動できる経路を人工的に設計した多重細孔炭素電極材料を作製した(ニュースリリース)。

東北大学と米カリフォルニア大学ロサンゼルス校は,3Dプリンターを用いてイオンが高速で移動できる経路を人工的に設計した多重細孔炭素電極材料を作製した(ニュースリリース)。

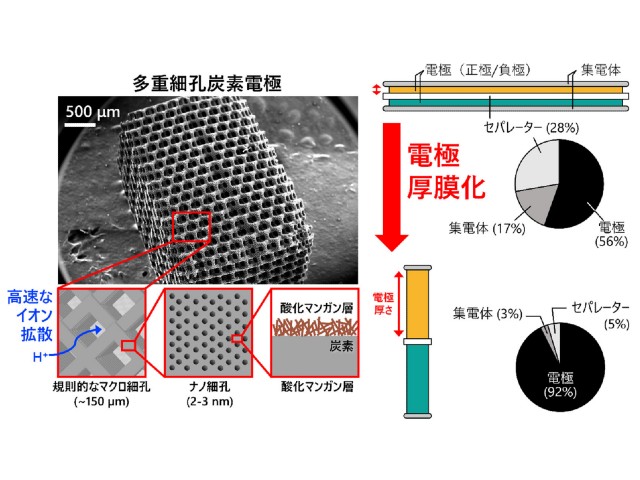

現行のエネルギーデバイスでは厚み100µm以下の薄いシート状の電極が用いられているが,その電極シートを厚くすることでエネルギー密度を向上できる。

しかしながら,厚い電極内ではイオンが十分な速度で移動することができず,出力密度が大きく低下する課題がある。このようにエネルギー密度と出力密度にはトレードオフの関係があり,高いエネルギー密度と出力密度の両立が課題となっていた。

研究では,市販の安価な3Dプリンター(ステレオリソグラフィー技術を用いた光造形型3Dプリンター)を使用し,イオンが高速で移動できる経路を人工的に設計した多重細孔炭素電極を作製し,スーパーキャパシタ電極の厚膜化を試みた。

コンピューター上でジャングルジムのような形に設計した樹脂をステレオリソグラフィー(光造形)型3Dプリンターを用いて印刷し,その樹脂を焼成,活性化処理を行なうことで,直径150µmの規則的マクロ孔と,直径2-3nmのナノ孔の多重細孔構造を持つ炭素材料の作製に成功。これにより従来の蓄電デバイスの10倍以上の厚みを有する電極でも高速なイオン移動が可能となった。さらに炭素表面をマンガン酸化物の層で覆った材料を作製することにも成功した。

この多重細孔マンガン酸化物電極と多重細孔炭素電極と組み合わせることで,電極面積あたりで世界最大級のエネルギー密度と出力密度を有するスーパーキャパシタの作製に成功した。エネルギーを貯める役割を果たしていない集電体やセパレーターの使用量を減らすことができるため,デバイスの小型化や高エネルギー密度化,またコスト削減が期待されるとする。

電極面積あたり世界最大級のエネルギー密度・出力密度を達成したが,電極の三次元構造のより精密な設計により,さらなるエネルギー密度・出力密度の向上が見込める。つまり,3Dプリンター技術(解像度)の進歩と共にスーパーキャパシタの性能向上も期待されるという。

また,今回作製した電極材料はミリメートルサイズだが,より大きなスケールでの3Dプリントプロセスを開発できれば大規模エネルギー貯蔵デバイスに応用できることから,研究グループは,広くこの研究の成果・技術を社会実装することが可能になるとしている。