茨城大学の研究グループは,有機ELに利用されるホウ素発光体を光触媒に利用することで,空気中の酸素と白色光によってリン化合物や硫黄化合物を効率的に酸化できることを明らかにし,触媒構造に含まれるホウ素が,高い触媒活性の発現に重要であることを解明した(ニュースリリース)。

茨城大学の研究グループは,有機ELに利用されるホウ素発光体を光触媒に利用することで,空気中の酸素と白色光によってリン化合物や硫黄化合物を効率的に酸化できることを明らかにし,触媒構造に含まれるホウ素が,高い触媒活性の発現に重要であることを解明した(ニュースリリース)。

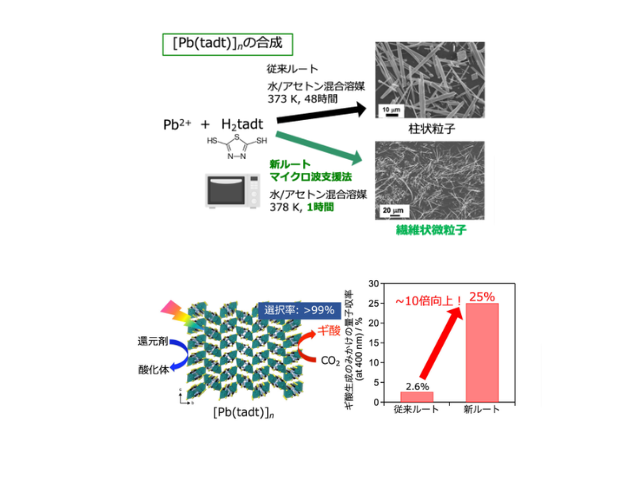

最近,光エネルギーを化学反応のエネルギー源に変換することで酸素を活性化し,酸化反応を促進する「光触媒」が注目を集めているが,貴金属元素を使用したり,紫外光などの高エネルギー光でなければ反応が進行しないといった問題があり,「貴金属フリー・可視光線で働く触媒」の開発が求められていた。

これらの課題を解決するためには新しい触媒設計が必要となる。そこで,研究グループは開発した含ホウ素発光体から白色光をエネルギー源として酸素を酸化剤とする,新しい光触媒が実現できると考えた。

含ホウ素発光体の光触媒能を実証するために,室温下で含ホウ素発光体を用いてリン化合物の酸化反応を検討した。空気中,白色光照射下という条件では8時間後に59%の収率で酸化体が得られた。

一方,含ホウ素発光体の代わりにホウ素を有さない化合物を使っても反応はうまく進行しなかった。ここから,ホウ素部位が光触媒機能に重要であることが示唆された。また,別の触媒に臭素原子を導入した触媒はさらに高い触媒活性を示し,高い収率(>95%)で目的酸化体を生成した。

この触媒を用いると,リン化合物に加え,硫黄化合物も空気酸化が進行し,目的の酸化生成物が高い収率で得られた。なお,この硫黄化合物の酸化では,酸化が一段階進んだスルホキシドが選択的に得られ,過剰酸化によるスルホンは生成しなかった。

高い活性を示した触媒のホウ素部位の役割を検証するため,量子化学計算を行なったところ,ホウ素触媒はこの反応において,①白色光の光エネルギーを使って,空気中の三重項酸素分子(3O2)を反応性の高い一重項酸素分子(1O2)に活性化する,②1O2と出発原料であるリン化合物から生じる過酸化物中間体を捕捉・活性化する,という2つの機能が確認された。

すなわち,今回研究グループが見出した空気酸化反応において,ホウ素触媒は光エネルギーの化学エネルギーへの変換に加え,反応途中に生じた中間体分子の活性化機能を併せ持っているとした。

研究グループは今後,リン原子や硫黄原子だけでなく,炭素原子やケイ素原子の空気酸化反応を検討するとともに,触媒デザインをブラッシュアップし,照明器具や太陽光などの身近な光エネルギーと空気を活用する酸化反応にも展開するとしている。