東京大学と理化学研究所は,強誘電体として最もよく知られているBaTiO3(チタン酸バリウム)において,テラヘルツ光照射によるフォノン生成から生じる光電流の観測に成功した(ニュースリリース)。

東京大学と理化学研究所は,強誘電体として最もよく知られているBaTiO3(チタン酸バリウム)において,テラヘルツ光照射によるフォノン生成から生じる光電流の観測に成功した(ニュースリリース)。

光のエネルギーを電気エネルギーに変換する光電変換素子は,太陽電池や光検出器などさまざまなデバイスにおいて用いられている。

実用化されているデバイスでは,2つの異なる物質の界面であるp-n接合を作製することで光電変換を行なっている。一方,強誘電体のような自発的に電気分極を持つ物質でも光起電力を示すことが知られており,バルク光起電力効果と呼ばれている。近年では大きなバルク光起電力効果が報告され,光電変換の新たな原理として期待されている。

しかしながら,いずれの場合でも光起電力生成には近赤外や可視領域の高エネルギー帯の電子遷移を用いる必要があると考えられてきた。このためテラヘルツ領域のような低エネルギー帯における光電変換の実現は難しいと考えられていた。

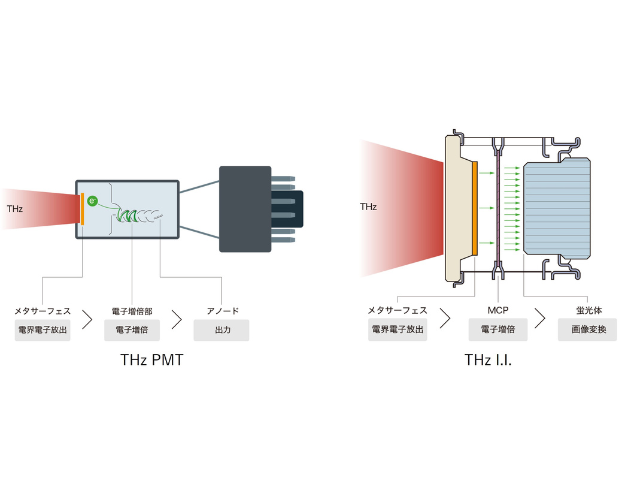

研究グループは,バルク光起電力効果のメカニズムの一つである「シフト電流機構」を利用すると,電子遷移を介さなくとも光電流生成が可能であるという点に注目した。このシフト電流機構は量子力学的な位相効果を用いるため,高速応答かつ結晶欠陥などに対しても堅牢であるといった利点があり,応用上も有利だとする。

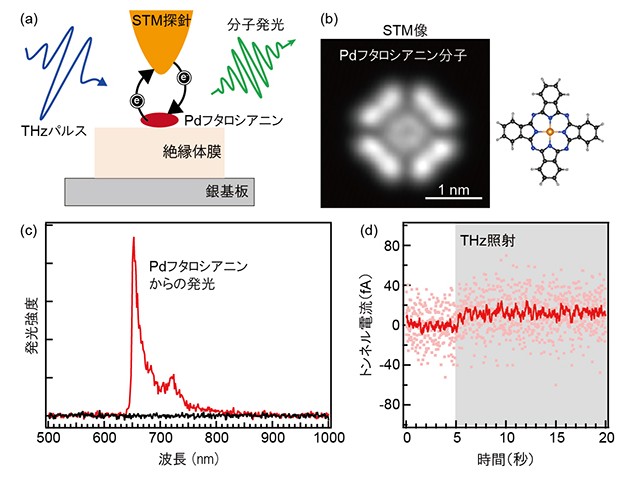

固体中にはさまざまな光学遷移が存在するが,強誘電体においてはテラヘルツ帯のような非常に低エネルギー領域にも,光と強く相互作用するフォノン励起が存在することが知られている。理論的予測により,この低エネルギーのフォノン励起を用いることで大きな光電流の生成が期待できることがわかった。

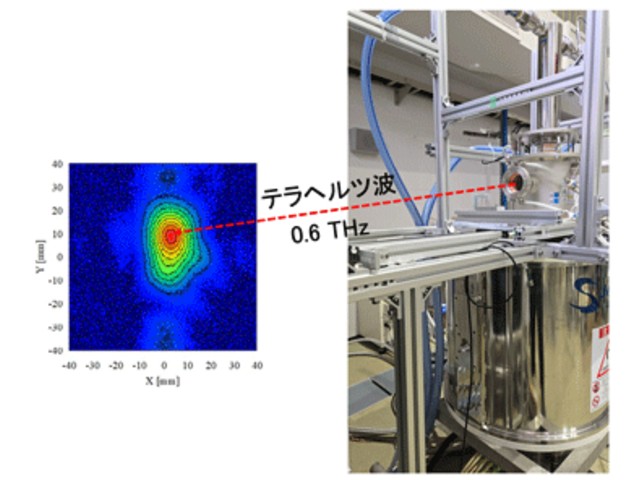

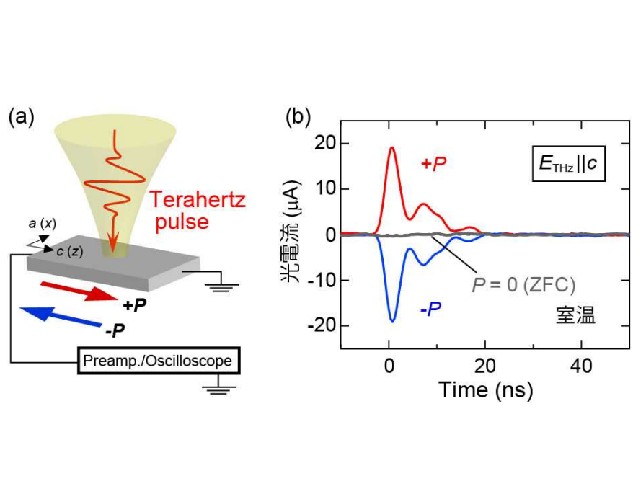

研究グループは,コンデンサなどにも利用されている強誘電体BaTiO3を用いて,テラヘルツ光照射時における光電流測定を行なった。その結果,強誘電性に由来した光電流生成の観測に成功した。

この光電流は,フォノンモードに対して顕著な依存性を示す上,光電流の大きさが外部電圧にも依存しないという従来の光起電力効果とは大きく異なる性質を持つことが明らかになった。

そこでさらに,シフト電流機構に基づいた理論モデルを新たに構築し第一原理計算を行なったところ,観測された光電流の大きさについてもおおよそ説明できることがわかった。これは,今回の光起電力効果において,量子力学的な位相効果が重要な役割を果たしていることを示唆するという。

研究グループは今後,この成果が強誘電体へと拡張されることが待たれるとともに,次世代光デバイスの開発にむけた可能性が拓かれたとしている。