近畿大学と日本大学は、絶対零度に近い温度(−270℃程度)まで冷却した超低温の原子の気体が,原子同士にはたらく相互作用の影響により,気体と液体の両方の特徴をもつ液滴状態の新たな形成機構を解明した(ニュースリリース)。

近畿大学と日本大学は、絶対零度に近い温度(−270℃程度)まで冷却した超低温の原子の気体が,原子同士にはたらく相互作用の影響により,気体と液体の両方の特徴をもつ液滴状態の新たな形成機構を解明した(ニュースリリース)。

近年,「量子液滴」と呼ばれる物質の状態が,超低温に冷却された原子気体で実現している。原子気体を冷却すると原子の量子力学的性質が顕著になり,粒子が波動としての性質を持ち始め,波としてのエネルギーが生じる。

冷却した原子気体の実験において,粒子間に非常に弱い引力をはたらかせたときに,原子気体がその引力に反発するような量子力学的エネルギーをもつ場合,それらがうまく釣り合えば液滴状態となることが明らかになっている。研究では,これとは異なる量子液滴の新たな形成機構を,数値シミュレーションで理論的に解明した。

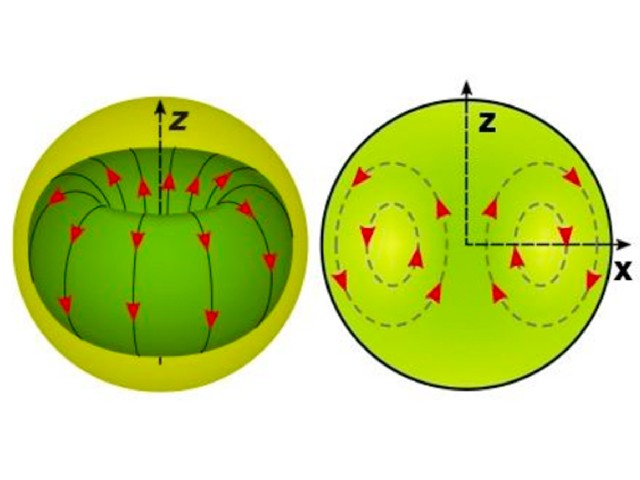

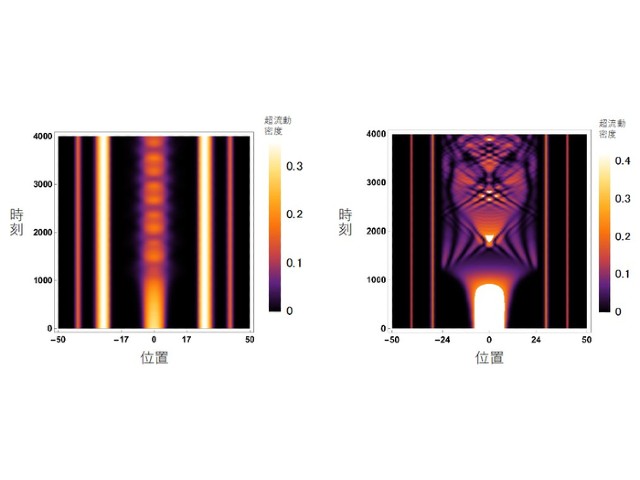

研究では−270℃程度のナノケルビン冷却した2種類の原子気体を用意し,それらをレーザー光で作った光格子に捕獲した。光格子中の原子気体では,周期ポテンシャルや原子間相互作用の大きさによって,超流動とモット絶縁体という安定な状態が実現する。このとき,2種類の原子気体では2つの状態の間にエネルギーの障壁があり,それらの相転移を起こすには,外部から何らかの刺激を与えてその障壁を乗り越える必要がある。

そこで光格子中の原子気体にさらに空間的に緩やかに変化するポテンシャルを挿入することによって,密度が非一様に分布する原子気体を準備し,原子の数を調整することにより,空間の真ん中は超流動状態,その外側に殻のようにモット絶縁体が取り囲むという状況を作った。

このポテンシャルの真ん中付近を平らにすると,自由に動くことができる超流動は外側に広がろうとするが,広がるためにはまわりのモット絶縁体が溶けて超流動に相転移する必要がある。相転移にエネルギーの障壁があれば,超流動はそれに邪魔されて動けない状況となり,これは中心に原子気体の液滴が存在することを表す。

シミュレーションでは,気体である空気よりもずっと低い密度で液滴が実現した。例えば,室温における水滴の分子数密度は3×1028個/m3程度だが,今回の提案で実現する液滴の原子数密度は1×1018個/m3であり,水滴の分子数密度よりも10桁も密度が低くなっている。

室温,大気圧下での空気の分子数密度が3×1025個/m3であることを踏まえると,空気よりもはるかに密度が低く,自然界に存在する最も希薄な液滴状態だとする。

この形成機構は,量子多体効果という原子間の相互作用の影響により生じるもので,これまでの常識とは異なる物質の状態と言える。研究グループはこの成果によって,これまでの固体・液体・気体といった物質の状態に,新しい概念をもたらすことが期待されるとしている。