東京理科大学の研究グループは,ルブレン単結晶基板(RubSC)上にルブレン誘導体(ビス(トリフルオロメチル)ジメチルルブレン,fmRub)をエピタキシャル成長させた薄膜を作製し,fmRubがRubSC上で「準ホモエピタキシャル成長」していることを実証した(ニュースリリース)。

東京理科大学の研究グループは,ルブレン単結晶基板(RubSC)上にルブレン誘導体(ビス(トリフルオロメチル)ジメチルルブレン,fmRub)をエピタキシャル成長させた薄膜を作製し,fmRubがRubSC上で「準ホモエピタキシャル成長」していることを実証した(ニュースリリース)。

有機半導体デバイスは,軽量,柔軟性,製造コストの低さなどの観点から次世代の光エレクトロニクスデバイスとして注目されている。

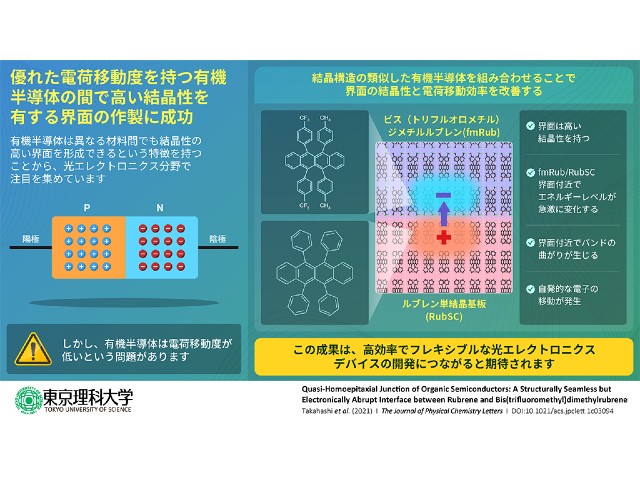

半導体デバイスの特性はその結晶性に依存し,高い結晶性を有する材料ほど優れた性能を示すことが知られている。有機半導体については,その構造の多様性から様々な材料を利用した研究が行なわれてきたが,結晶性の向上が大きな課題の一つだった。複数の材料を使用して結晶性の高いデバイスを実現する場合は,材料間の格子定数を一致させる必要があり,その方法が模索されてきた。

一般的に,有機分子は分子自体に柔軟性があり,ファンデルワールス力がそれほど大きくないことから,結晶多形など複数の結晶構造を形成することが知られている。この有機分子が持つ性質をうまく利用できれば,エピタキシャル成長に必要な格子定数に関する条件が緩和され,格子定数や対称性が異なる基板上でも均一に配向した結晶層を形成することができる。

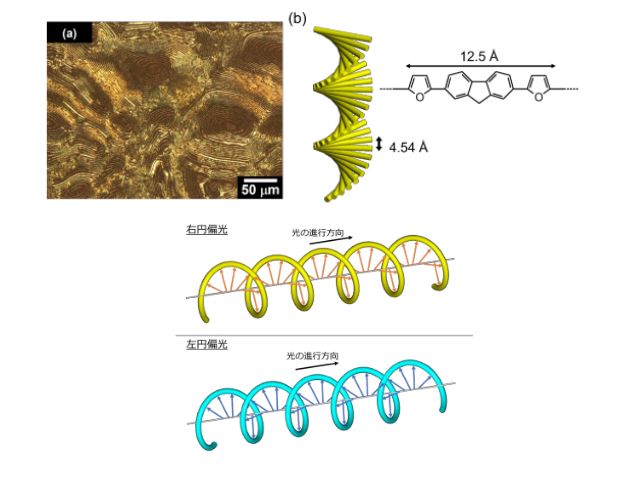

こうした背景を踏まえ,研究グループはRubSC上にその誘導体であるfmRubをエピタキシャル成長させた薄膜を作製した。そして,薄膜表面のX線回折(XRD),微小角入射X線回折(GIXD),紫外光電子分光(UPS)などの各分析法を用いて,その結晶構造と電子構造の評価を行なった。様々な検討を行なった結果,RubSCに対するfmRub層の結晶格子のずれが0.05Å,0.02°未満と非常に小さいことがわかった。

異分子間であるにも関わらず,近似した格子定数を得られたことなどから,研究グループは,この現象を「準ホモエピタキシャル成長」と位置付けた。さらに,準ホモエピタキシャル成長を利用することで,異なる有機分子間でも結晶性の高い界面を形成できることを明らかにした。また,下層のRubSCから上層のfmRubに向かって電子移動が起こることも明らかにした。

研究グループは,この研究をさらに発展させることで,有機太陽電池など高結晶性を有する,様々な材料を基板とした新規かつ高機能な有機半導体デバイス開発への貢献が期待されるとしている。