横浜国立大学の研究グループは,ゲルや生体組織といった超柔軟基板上への金属配線技術を確立した(ニュースリリース)。

横浜国立大学の研究グループは,ゲルや生体組織といった超柔軟基板上への金属配線技術を確立した(ニュースリリース)。

現在,シリコーンゴムを柔軟材料として用いたスマートデバイスが多く研究されている。

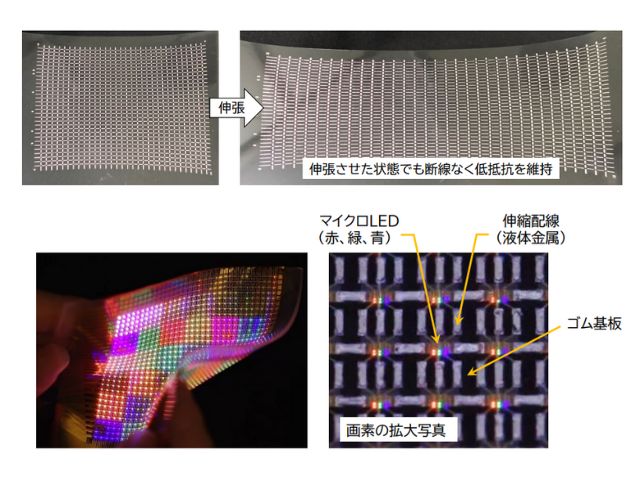

特に近年ではゲルや生体組織といった更に柔軟な材料へのデバイス設置が次世代スマートデバイスとして求められており,そのような超柔軟材料への柔軟配線材料として液体金属の使用が考えられている。

この液体金属は既存の導電性材料と比較して加工しづらいという欠点を持つものの,ヤング率がゲルより低く,伸縮性および生体適合性が高く,変形による抵抗値変化が小さい。そのため,ゲルや生体組織といった超柔軟材料との親和性が高い導電性材料となり得る。

しかし,従来の液体金属配線方法では超柔軟材料の任意の非平面基板に複雑な回路を形成することができないという課題があった。将来的に超柔軟材料上で従来のデバイスを実現することを検討するうえで,この課題はボトルネックとなるため,超柔軟材料に液体金属を配線する新たな方法が必要だった。

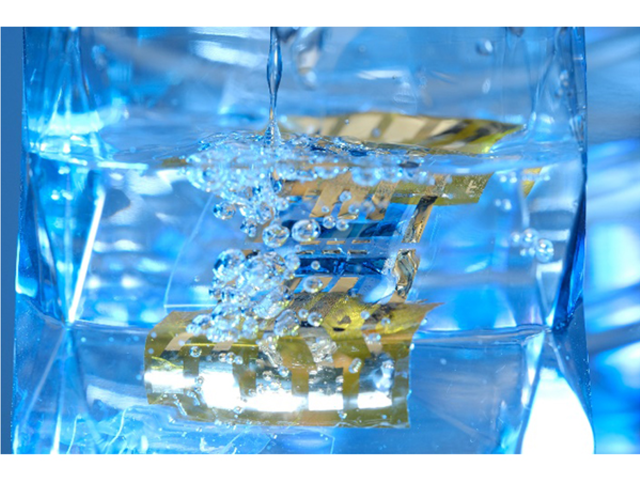

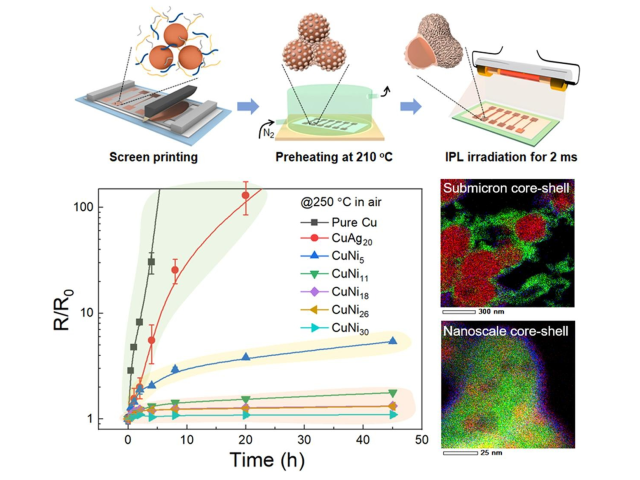

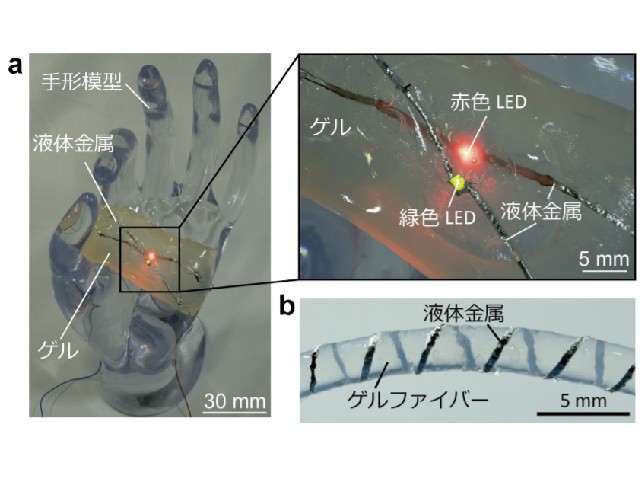

そこで,研究ではゲルや生体組織といった超柔軟基板上にPVAフィルムを用いて液体金属を転写する方法を確立した。配線可能な最小線幅は約165μmであり,らせん構造および三次元に交差する立体構造の配線ができる。

具体的には,スクリーンプリント技術によりPVAフィルム上に液体金属を配線し,それを超柔軟基板上に載せた後,水によってPVAフィルムを溶解させることで液体金属を転写する。ゲルをファイバー状や二層構造にすることで液体金属のらせん配線や立体配線を作製した。

研究では迷走神経刺激の柔軟電極として液体金属配線を使用した。ラットの頸部の皮膚切開と結合組織の剥離によって露出した迷走神経に液体金属を配線して電極とすることで,生体組織に与える物理的なストレスを抑えることができた。

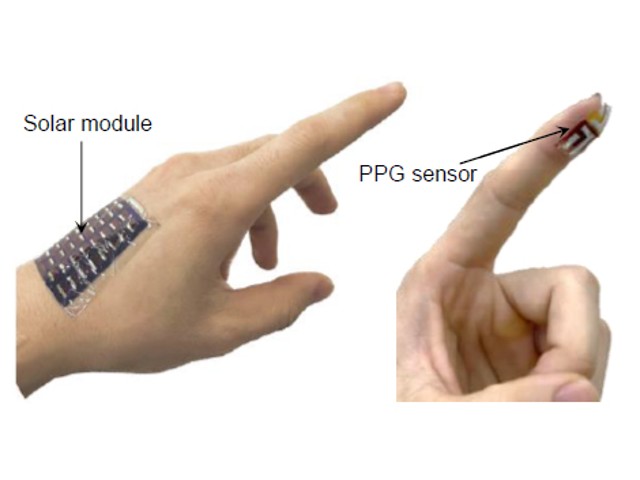

さらに,PVAフィルム上に作製した温度測定システムはその機能を維持したままゲル上に転写され,腕に張り付けた状態での温度測定ができた。 これにより従来よりも柔軟な材料のみを使用したウェアラブルデバイスの作製が可能となり,人体への密着性を高めて不快感をより少なくさせることが可能となる。

研究グループは,今後は複数のシステムを1つのデバイスに統合し,従来よりも柔軟で多機能なウェアラブルデバイスの作製を行なっていく予定。また生体組織への液体金属配線を応用して健康状態を計測できるようなインプラントデバイスの開発も期待されるとしている。