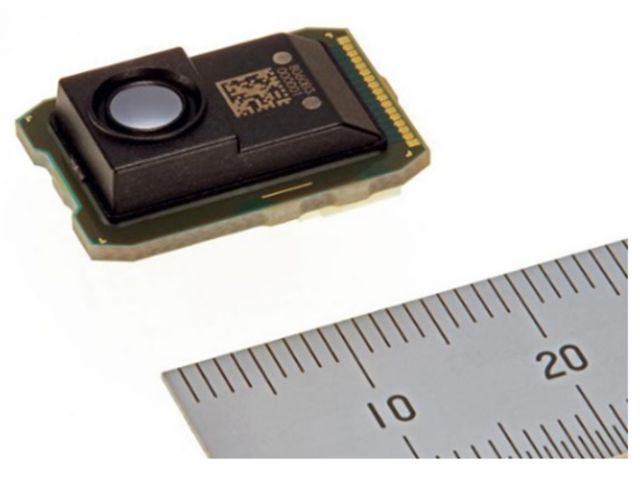

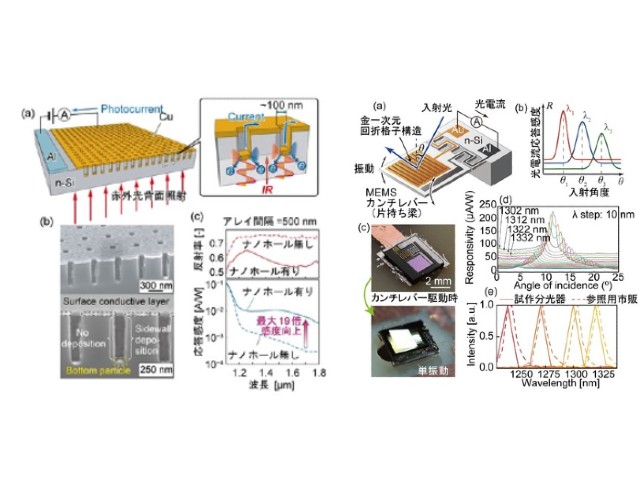

電気通信大学の研究グループは,表面プラズモン共鳴を生み出すナノ構造(プラズモニック構造)をシリコン製のMEMS上にモノリシックに集積し,超小型・軽量・高性能な赤外センサ,ならびに小型分光器を実現した(ニュースリリース)。

電気通信大学の研究グループは,表面プラズモン共鳴を生み出すナノ構造(プラズモニック構造)をシリコン製のMEMS上にモノリシックに集積し,超小型・軽量・高性能な赤外センサ,ならびに小型分光器を実現した(ニュースリリース)。

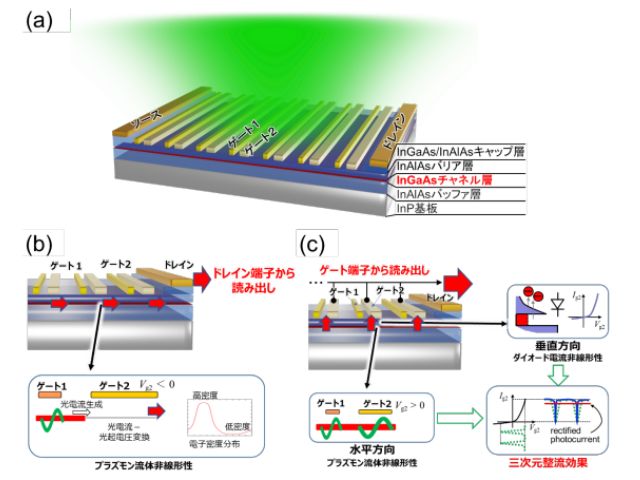

表面プラズモン共鳴は,光によって金属ナノ構造の表面に生じる自由電子の共鳴であり,近年ナノテクノロジーの分野で盛んに研究されている。

プラズモニック構造をシリコン上に形成し,構造上に光を照射すると,共鳴条件のときに表面プラズモン共鳴が生じる。一般に,金属構造とシリコンの界面には,エネルギー障壁の一種であるショットキー障壁が形成される。

プラズモニック構造を適切に設計すれば,特定の赤外光波長を選択的に吸収できる。その上,ショットキー障壁は赤外線検出可能な障壁高さに調整できる。赤外光照射による表面プラズモン共鳴のエネルギーで励起した自由電子は,この障壁を乗り越えてシリコン側に流入するので,電流として検出できる。

例えば,金とn型シリコンの接合の場合,障壁高さは0.7~0.8eVと低くなり,検出波長の上限を1.7µmまで伸ばすことができるようになる。これにより,シリコン製でありながら赤外センサを構成できる。

さらにこのセンサ構造をMEMS微細アクチュエータ上にモノリシックに集積すると,小型分光器を構成できる。入射光に対するプラズモニック構造の傾き角を可変にすると,角度に応じて検出する赤外波長が変化する。そして傾き角ごとの検出電流データを解析すると,小型赤外分光器として機能する。

これらの金属ナノ構造,赤外フォトダイオード,微細アクチュエータの諸構造を一体化したデバイスは世界初。このデバイスは,研究グループがシリコン製MEMS赤外センサの原理を提案し,東京大学微細加工プラットフォームによる支援により作製に成功した。

具体的な構造として,シリコンをナノメートルサイズの開口で深掘りエッチングしてプラズモニック構造を作製し,通常は波長1.1µm以下の光にしか感度を示さないシリコンを用いて,それ以上の波長を持つ赤外光に対して感度を持つセンサを実現した。さらに,MEMS加工を行ない,プラズモニック構造を角度可変なMEMSカンチレバー上に構成し,共鳴波長を動的に制御できる小型分光素子の実証に成功した。

この赤外センサは小型軽量で高機能なので,医療分野,セキュリティ分野,パンデミック対策分野,ガスセンサなど多くの分野に応用・適用できることから,研究グループは,スマート社会の実現に寄与することが期待されるとしている。