東京大学と理化学研究所は,反強磁性体であるマンガン化合物Mn3Snと重金属からなる多層薄膜デバイスの膜界面構造の最適化を試み,電気的に読み書き可能な信号をこれまで報告されていた値よりも3倍大きくすることに成功した(ニュースリリース)。

東京大学と理化学研究所は,反強磁性体であるマンガン化合物Mn3Snと重金属からなる多層薄膜デバイスの膜界面構造の最適化を試み,電気的に読み書き可能な信号をこれまで報告されていた値よりも3倍大きくすることに成功した(ニュースリリース)。

反強磁性体はスピンの応答速度が強磁性体に比べて2~3桁速いTHz帯にあり,強磁性体と同様に電気的に情報の書き込みや読み出しが可能であることが実証されている。その一方で,読み出し信号が小さいことが応用上の課題となっていた。

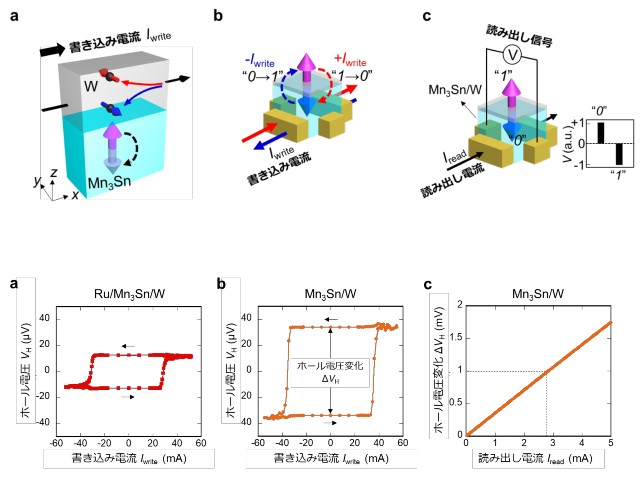

研究では,反強磁性体Mn3Sn多結晶薄膜と重金属薄膜を含む多層膜からなるホール電圧測定用の素子をシリコン基板上に作製し,書き込み電流によるホール電圧の変化を室温で測定した。ルテニウム(Ru)/Mn3Sn/Wの多層膜の積層構造や成膜プロセスを改良し,Mn3Sn層の結晶配向性と重金属との界面構造を変えることで読み出し信号の増強を試みた。

Ru層を除去し,W層の成膜後の熱処理プロセスを改良することで,素子表面の粗さを約0.5nmまで平滑化したMn3Sn/W多層膜の素子の作製に成功した。また,ホール電圧測定の結果,以前のRu/Mn3Sn/W多層膜の素子の3倍ほど大きな読み出し信号の電気的制御が可能であることを確認した。

(ホール電圧)=(読み出し電流)×(ホール抵抗)であり,ホール電圧は読み出し電流に比例して大きくなることが知られているが,この素子では3mA程度の電流を流すことで1mVの電圧が発熱の影響なく取り出せることも確認した。

この研究では,スピン軌道トルクを用いて反強磁性体Mn3Snに情報の書き込みを行なっている。そのため,強磁性体の場合と同様の素子構造を用いることができ,不揮発性磁気抵抗メモリで使われている技術の適用が可能だという。

今回実証した「反強磁性体Mn3Snと重金属からなる薄膜デバイスにおける読み出し信号の増強手法」は,データセンターでの高速情報処理やビヨンド5G通信で求められる超高速駆動可能な磁気デバイス開発に有用な知見をもたらす一方,情報機器への実装を進めるためには,反強磁性体において期待されるピコ秒での超高速情報処理の実証や読み出し信号のさらなる増強が重要となるという。

また,物質のトポロジーに由来する性質は大きな注目を集めており,ワイル粒子の電気的な制御そのものも興味が持たれている。今回,開発したワイル粒子を電気的に制御し効率よく読み出し信号を得る手法は,これまで観測できなかったワイル粒子のダイナミクスなどの非平衡物理やそれによる新しい現象の研究へつながることが期待されるとしている。