情報通信研究機構(NICT)は,国際共同実験として独シュトゥットガルト大学が開発したFlying Laptop衛星に搭載されたドイツ航空宇宙センター(DLR)の小型衛星搭載光通信機器(OSIRISv1)と,NICTの光地上局に設置した新規開発の精追尾付き光学系との間で光衛星通信実験を実施し,2021年2月にOSIRISv1からのダウンリンク光をNICT光地上局で受信することに成功した(ニュースリリース)。

情報通信研究機構(NICT)は,国際共同実験として独シュトゥットガルト大学が開発したFlying Laptop衛星に搭載されたドイツ航空宇宙センター(DLR)の小型衛星搭載光通信機器(OSIRISv1)と,NICTの光地上局に設置した新規開発の精追尾付き光学系との間で光衛星通信実験を実施し,2021年2月にOSIRISv1からのダウンリンク光をNICT光地上局で受信することに成功した(ニュースリリース)。

NICTでは,将来の衛星通信の高度化のため,宇宙における光通信の研究開発を実施している。

2014年から2016年に軌道上実証実験を実施した小型光通信トランスポンダ(SOTA)では,日本国内の光地上局のみならず,DLR,フランス国立宇宙研究センター(CNES),欧州宇宙機関(ESA)やカナダ宇宙庁 (CSA)の光地上局と光通信実験を実施し,実験データを取得している。

これまでNICTは,研究協力協定を締結したDLRと共に,小型衛星搭載用の光赤外高速通信回線システム(OSIRIS)計画で開発したOSIRISv1を用いた国際共同実験を進めてきた。

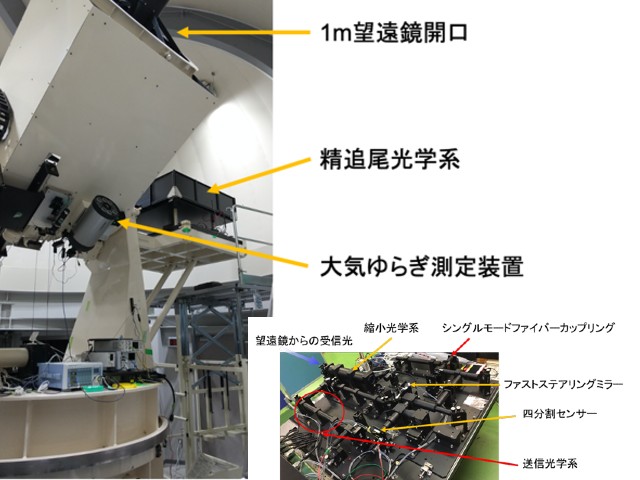

今回,NICTとDLRは,DLRのOSIRISv1からのダウンリンク光を,1m望遠鏡を備えたNICTの光地上局で受信する実験を2021年1月末から実施し,2021年2月にダウンリンク光の受信に成功した。

この実証実験では,超高速先進光通信機器HICALIを用いた実験に使用するために新規に開発した精追尾光学系をNICT光地上局に設置しており,先行的に精追尾制御の機能を確認した。OSIRISv1はボディポインティング方式で指向追尾する構成になっており,この構成での光通信実験が成功したのは日本では初めてだという。

また今回の実験では,大気ゆらぎ等が光衛星通信の通信品質に与える影響をモデル化して,軽減するためにNICTが新規開発した,大気ゆらぎ測定装置の初期試験にも成功した。さらに,将来の光衛星通信技術の普及に向けて小型で低コストな光地上局の開発が必要であることから,市販の開口径20cm望遠鏡で構成した簡易型光地上局を開発し,この簡易型地上局でOSIRISv1からのレーザー光の受信(ファーストライト)にも成功した。

NICTは,これらの実験により貴重な実験データを取得することができ,大気ゆらぎや追尾誤差のモデル化といった,将来の光衛星通信技術の研究開発に貢献できるとしている。