京都大学は,光触媒の活性サイトをうまく分離することによって二酸化炭素の光還元を効率的に進行させることに成功した(ニュースリリース)。

京都大学は,光触媒の活性サイトをうまく分離することによって二酸化炭素の光還元を効率的に進行させることに成功した(ニュースリリース)。

研究グループは植物の光合成に倣い,太陽光をエネルギー源として,水(H2O)を電子源として利用する人工光合成に着目し,CO2を再びエネルギーや資源に戻すことができる材料(光触媒)を研究開発してきた。

非常に安定な分子であるCO2を還元して再資源化するには高いエネルギーの光照射が必須であり,これまでに報告されているH2Oを電子源とするCO2の光還元に活性を示す光触媒では300nm以下の波長の光照射が必要とされてきた。

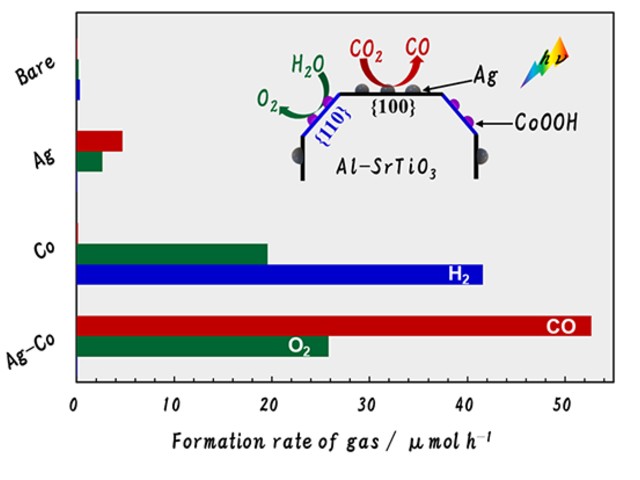

最近,水の光分解(水からのソーラー水素製造)においてほぼ100%の量子効率を示すAl-SrTiO3光触媒が見出された。この光触媒は異なる2つの結晶面を持つことが特長であり,それぞれの面で酸化と還元の役割を分離して,うまく反応を進行させることができる。

しかし,Al-SrTiO3光触媒はH2Oを電子源とするCO2の光還元にはあまり高い活性を示さない。そこで今回,研究グループが開発した金属ナノ粒子の修飾を行なうと,H2Oを電子源とするCO2の光還元活性が飛躍的に増大し,365nmの波長の光照射でH2Oを電子源とするCO2の光還元が進行した。

具体的には,Al-SrTiO3が酸化と還元という相反する反応を一粒の粒子の表面で別々に行なうことができるという特徴を最大限に生かすために,還元が進行する面には銀(Ag)ナノ粒子を修飾し,一方で酸化が進行する面にはオキシ水酸化コバルト(CoOOH)を修飾した。これによってH2Oを電子源とする CO2の光還元が効率的に進行することを確認した。

これまでに研究グループがH2Oを電子源とするCO2の光還元について報告してきた光触媒は,300nm以下の紫外線を照射しなければ反応が進行しなかった。

光エネルギー源として太陽光利用を考えるのであれば,太陽光に多く含まれる可視光領域(400nm~800nm)の光で駆動するような光触媒の開発が必要となる。今回使用したAl-SrTiO3は390nm 以上の波長の光を吸収できるため,研究グループは今回の結果について,可視光応答型光触媒開発の第一歩として非常に重要な成果だとしている。