広島大学らの研究グループは,銀河団の大衝突によって,周囲のガスが4億度もの超高温に加熱されている様子を,可視光,X線,電波を用いた多波長観測で明らかにした(ニュースリリース)。

広島大学らの研究グループは,銀河団の大衝突によって,周囲のガスが4億度もの超高温に加熱されている様子を,可視光,X線,電波を用いた多波長観測で明らかにした(ニュースリリース)。

銀河団には,高温の銀河団ガスとダークマターが存在する。この数千万度の高温ガスは,銀河団同士の大規模な衝突に伴って加熱され,数億度の超高温ガスになることが予想されているが,そのような超高温ガスを実際に観測することは難しい。

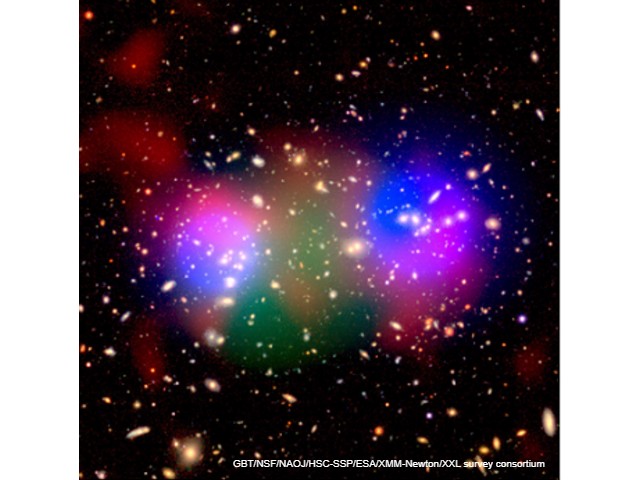

そこで,すばる望遠鏡(HSC-SSP),欧州宇宙機構XMM-ニュートンX線天文学衛星(XXL),米グリーンバンク電波望遠鏡(GBT)からなる研究グループは,衝突を起こしている銀河団HSC J023336-053022(XLSSC 105)を,可視光,X線,電波の波長で詳細に調べた。

すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ(HSC)で得られた可視光の画像から遠い銀河の形状を精密に測定することによって,ダークマターの分布が得られる。HSC J023336-053022のダークマターは,二つの塊に分かれていて,銀河団のなかで大きな衝突が起こっていることが分かった。銀河もこの二つのダークマターの塊に集中して分布している。このようなダークマター同士の衝突が,銀河団のような宇宙の構造形成に関わっていると考えられている。

一方,XMM-ニュートンによるX線の観測では,高温の密集した銀河団ガスが捉えられた。GBT電波望遠鏡の観測からは,X線が捉えた高温のガスと,X線では見えない超高温の希薄なガスの両方を調べることができる。GBTとXMM-ニュートンのデータを合わせることによって,研究グループは超高温ガスの空間分布を調べることに成功した。

その結果,銀河団の衝突により,約4千万度の高温ガスが,4億度もの超高温ガスにまで加熱されていることを突き止め,銀河団の衝突により膨大なエネルギーが放出される様子を,これまでにない高い空間分解能で明らかにした。

銀河団の超高温ガスはX線波長(エネルギー)でも捉えることが難しいが,研究グループはデータと組み合わせることによって,宇宙の構造形成の躍動的な姿をあらわにした。電波とX線の観測が銀河団ガスの物理状態を明らかにする一方で,可視光で観測される銀河の分布からは,銀河団の衝突の様子が分かる。

研究グループは,HSC-SSP が見つけた銀河団に対してX線と電波の追観測を行ない,重力レンズ効果で測定された質量と比較することによって,宇宙の構造形成をより詳細に理解したいとしている。