香川大学,東京理科大学,物質・材料研究機構は,強誘電体の自発分極を利用した光起電力効果に着目し,世界で初めて,強誘電性と半導体としての性質を示す液晶性強誘電半導体の開発に成功した(ニュースリリース)。

香川大学,東京理科大学,物質・材料研究機構は,強誘電体の自発分極を利用した光起電力効果に着目し,世界で初めて,強誘電性と半導体としての性質を示す液晶性強誘電半導体の開発に成功した(ニュースリリース)。

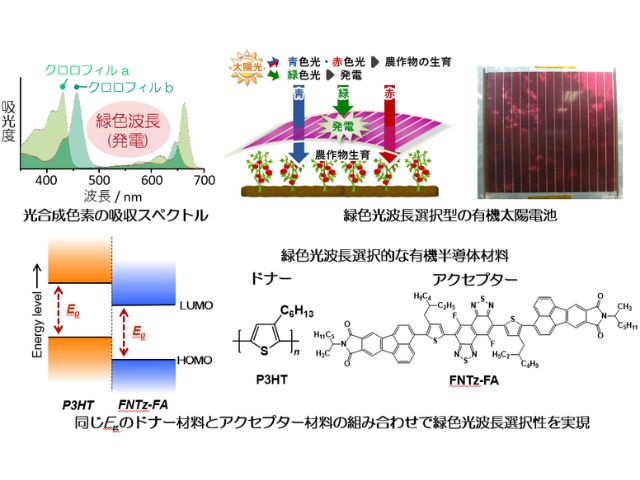

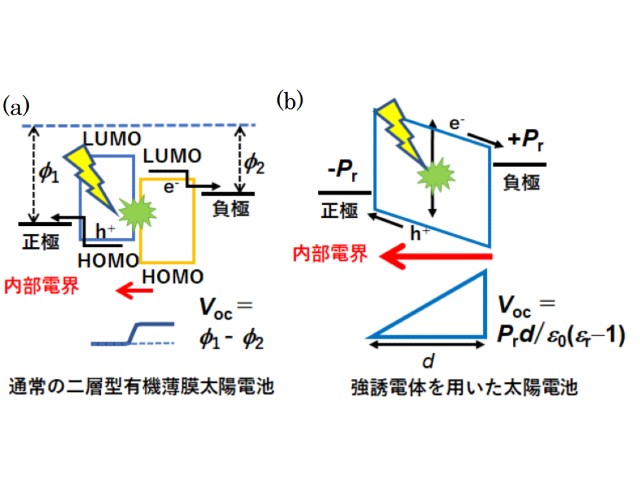

既存の太陽電池では,p-n接合やショットキー接合界面での局所的な内部電界を利用して光キャリアの解離・輸送を行なっているため,開放電圧は半導体のバンドギャップや正負両電極の仕事関数の差に制限され,開放電圧は最大でも0.8V程度しかない。

それに対して,BiFeO3などの強誘電性セラミックスでは,自発分極によってバルク全体に発生した電界を駆動力とするバルク光起電力効果が観測されており,バンドギャップを超える数Vの高電圧が発生している。しかし,電気抵抗が高く,光吸収帯が紫外域に限定されるため,エネルギー変換効率は0.1%に満たない。また,薄膜作成に真空プロセスが必要で,さらに,低温では大きな開放電圧が得られても,室温では低下するといった課題があった。

香川大学では強誘電性液晶にπ電子共役系を組み込んだ「液晶性強誘電半導体」を合成し,強誘電相におけるバルク光起電力効果を見出している。自発分極によって内部電場がバルク全体に発生し,それによって光キャリアの生成・輸送が起こり,光起電力が発生する。そのため,原理的にはバンドギャップをはるかに超える大きな起電力が発生しうる。

通常の有機薄膜太陽電池と異なり,正負両電極は同じITO電極を使用でき,ポーリング電界を反転させることにより,電池の極性を反転させることもできる。強誘電性セラミックスと異なり,コーティングや印刷法によるデバイス作製にも適しているという。

今回研究グループは,バルク光起電力効果を示す液晶性強誘電半導体の分子デザインに関して,画期的な成果を得た。従来の検討では,バルク光起電力効果を示す材料は,合成が困難であり,コストも要するキラルな化合物に限定されていた。

しかし,アキラルな化合物にキラル化合物を少量添加した混合物においても,光起電力効果が発生することが明らかとなった。この結果は,この効果を示す材料の選択の幅を大きく広げるものであり,将来,バンドギャップを超える高電圧を発生できる有機薄膜太陽電池の実用化につながる成果だとしている。