東京大学,京都産業大学,米セントラル ニューメキシコ コミュニティ カレッジは,計算機シミュレーション上で,規則的な結晶とランダムなガラスの中間的な構造をもつ固体を模擬し,それが結晶の物性ではなくガラスの物性を示し,ランダムなガラスとして振る舞うことを明らかにした(ニュースリリース)。

東京大学,京都産業大学,米セントラル ニューメキシコ コミュニティ カレッジは,計算機シミュレーション上で,規則的な結晶とランダムなガラスの中間的な構造をもつ固体を模擬し,それが結晶の物性ではなくガラスの物性を示し,ランダムなガラスとして振る舞うことを明らかにした(ニュースリリース)。

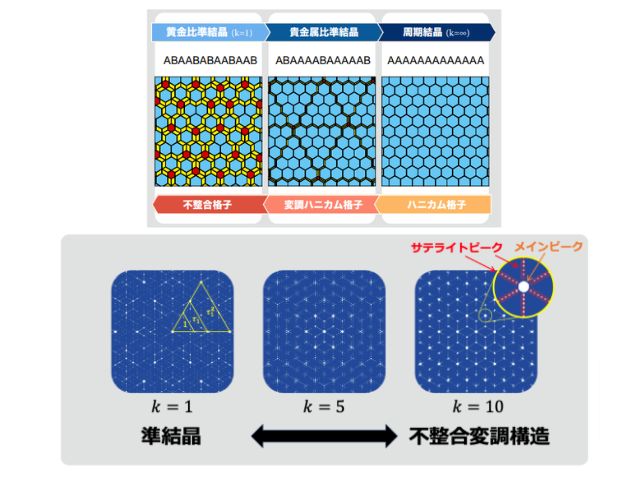

固体は,規則的な“結晶”とランダムな“ガラス”の二つに分類できる。しかしながら,結晶とガラスの分類は,完全に規則的か,もしくは完全にランダムか,という理想的なものとなっている。

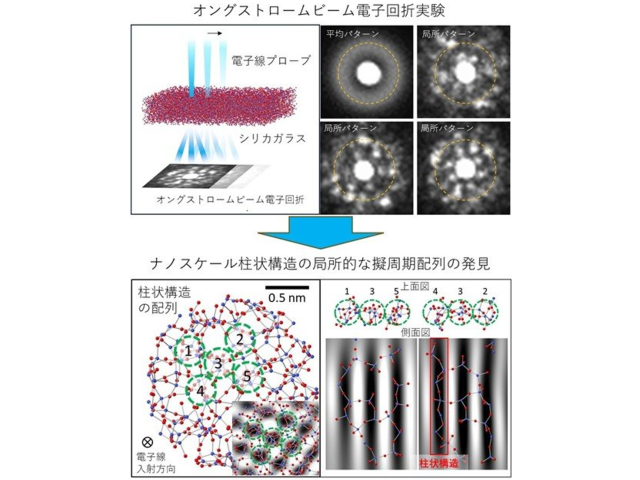

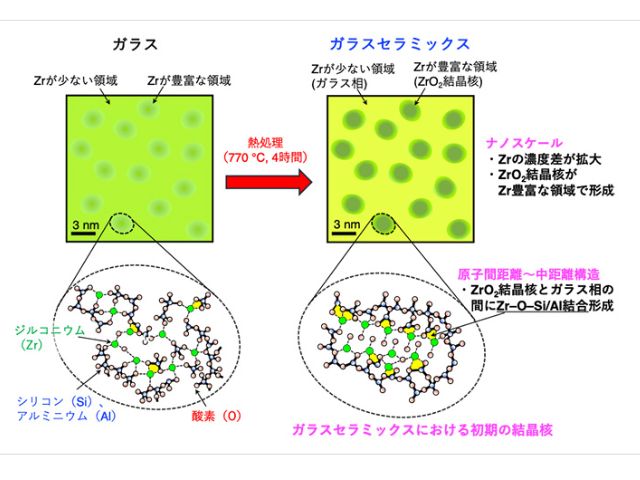

現実の固体は,このような理想的な構造をとることは珍しく,むしろ規則性とランダムさが混在している場合が多々ある。窓ガラスの“石英ガラス”であっても,ケイ素原子1個と酸素原子4個から成る四面体構造が,歪んだ状態ですが規則的に配置している。すなわち,結晶の“石英”のように完全に規則的ではないものの,規則性が存在する。

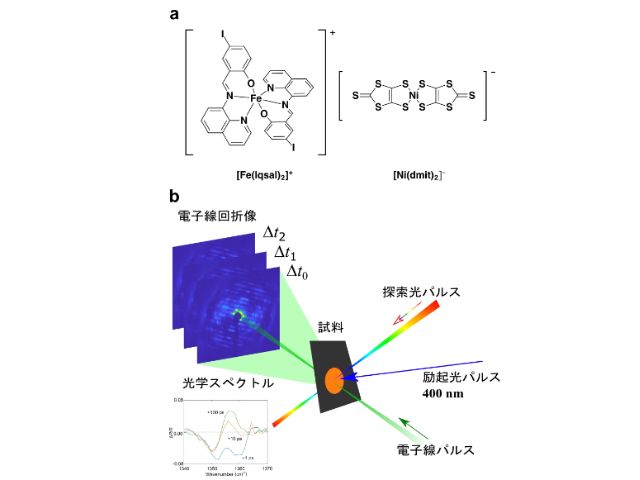

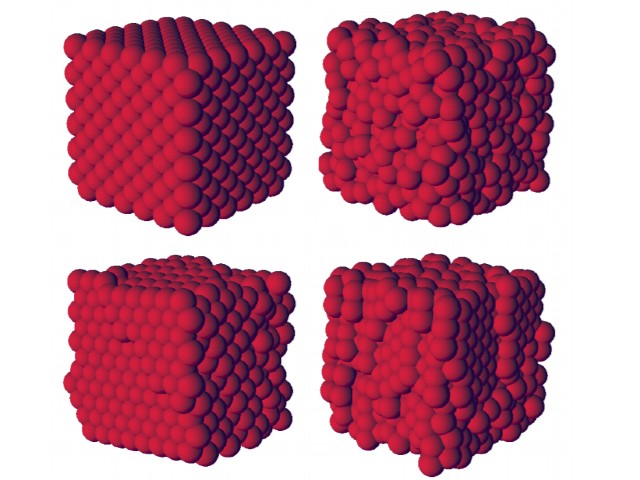

研究は,計算機シミュレーション上で,規則性(あるいはランダムさ)の程度が異なる構造をもつ固体を模擬し,それらの物性を調べた。すなわち,完全に規則的でもランダムでもない,規則的とランダムの中間的な構造をもつ固体を模擬した。

その結果,“結晶様”(あるいは“ガラス様”)な固体は,規則的な結晶ではなく,ランダムなガラスのように振る舞うことが明らかになった。特に,結晶構造に近い固体であっても,僅かなランダムさが物性を支配する因子となり,ガラスの物性を生み出すことが分かったという。

固体を記述するための有効な方法は,理想的な“結晶”あるいは“ガラス”の理解・理論を確立して,そこを基準にとって,基準からずれる部分を個別に別途扱うこととなる。

今回の発見は,ガラスを基準とするアプローチの有効性を提示するもの。例えば,石英ガラス,合金,柔粘性結晶,液晶などのように,規則性があってもランダムさがある固体に対してはもちろんのことだが,特に,たとえ結晶に近い固体であっても,僅かなランダムさがある場合は有効であると考えられ,研究グループは,固体材料の開発・設計に新しい視点を与えるものだとしている。