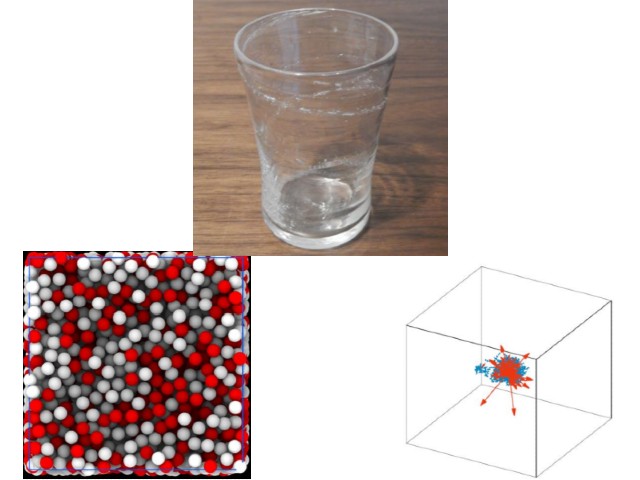

東京大学,中国上海交通大学,仏グルノーブル大学は,ガラス中の分子の熱運動をコンピュータシミュレーションによって詳細に観察・解析し,通常の固体では起こり得ない,特異な分子運動が生じていることを発見した(ニュースリリース)。

東京大学,中国上海交通大学,仏グルノーブル大学は,ガラス中の分子の熱運動をコンピュータシミュレーションによって詳細に観察・解析し,通常の固体では起こり得ない,特異な分子運動が生じていることを発見した(ニュースリリース)。

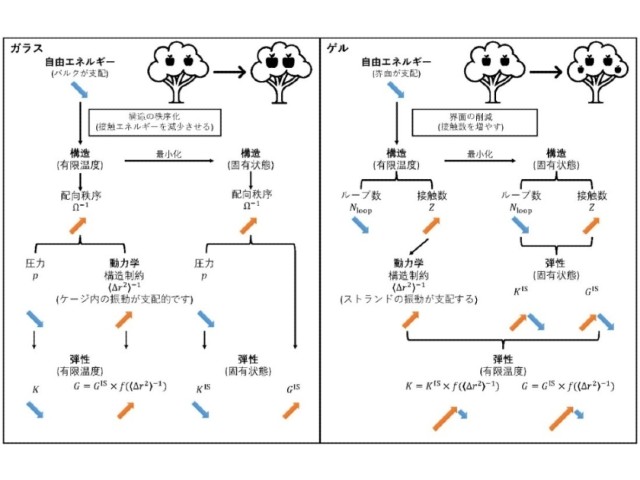

固体中の分子は,熱(温度)によって絶えず運動しており,通常の固体(結晶)では,分子はある一つの配置(規則的な格子構造)のまわりを“振動”している。この分子の振動運動は,音波あるいはフォノンとして理解されている。しかし,ガラスの分子運動には,振動運動だけでは説明できない物性があることが,昔から指摘されていた。

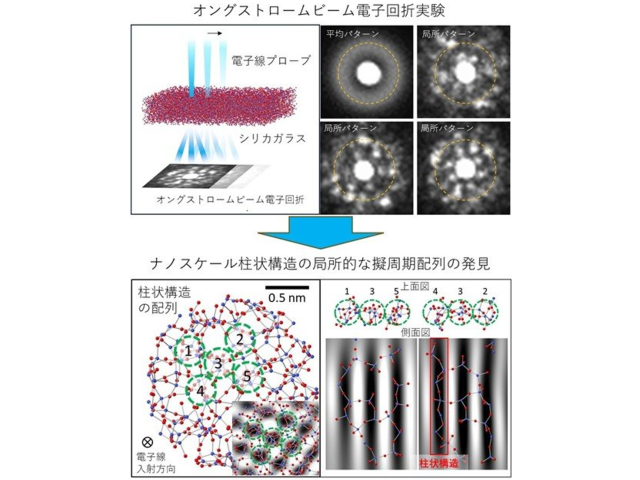

研究は,分子シミュレーションを用いて,ガラス中の分子の熱運動を詳細に観察・解析した。その結果,ガラス中の分子は,通常の固体の分子と同様の振動運動に加えて,“再配置”を絶えず行なっていることが明らかになった。また,分子の再配置は空間的に局在化しており,一回の再配置で10~1000個オーダーの分子が変位し,分子配置が変わることが分かった。

物質はモル(~1023個)オーダーの分子から成るので,このオーダーの再配置は微視的な現象と言える。ガラスの分子はこのような微視的な,局在化した再配置を絶えず行ないながら,振動運動を行なっている。

今回発見した分子の再配置は,ガラスが液体的な性質を有することを示す。ここでは,ガラス中の分子は,液体の流動のように不可逆的に遠方に拡散することは決してなく,あくまでも拘束された空間内を再配置を繰り返しながら可逆的に運動するということが重要。

したがってガラスの再配置運動は,液体のように流動する運動とも,固体のように一つの配置のまわりを振動する運動とも異なるものであり,これら二つの運動の中間的なものであり,これは,ガラスが固体と液体の中間状態であることを決定的に提示す。

今回,ガラスの微視的な破壊(すなわち再配置)は,ほんの僅かな熱(温度)を与えたとしても発生することが分かった。これは,ガラスがギリギリ安定性を保っている固体,つまり“限界安定な固体”と言える。

ガラスの限界安定性は,物質を液体状態から冷却していくと不安定性がどんどん解消されていき,ついに安定性を得たタイミングで固化の過程が止まり,ガラスが形成される。このとき得られたガラスは,ちょうど不安定領域と安定領域の境界線上でとまった状態,つまり限界安定な状態にあると考えることができるという。

この成果は,ガラスという物質の状態の本質に迫るもの。これまで熱振動のみでは説明できなかったガラスの物性や現象を含めて,ガラスの基本的な理解が確立されることが期待できるといている。