広島大学の研究グループは,酸化チタンで光の巨大な増強効果を実現した(ニュースリリース)。

広島大学の研究グループは,酸化チタンで光の巨大な増強効果を実現した(ニュースリリース)。

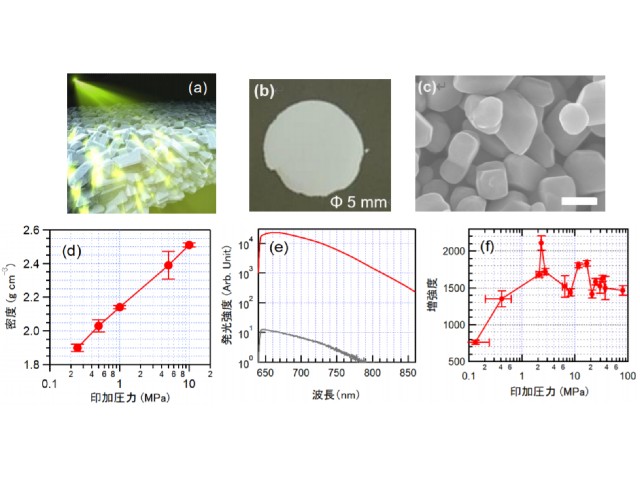

研究グループは,化学的にも物理的にも安定な酸化物の半導体で,且つ幅広く実用化されている酸化チタンにおいて,極めて大きくかつ安定した増強効果を実現に成功した。大きな増強効果を生み出した酸化チタンの多孔質フィルムは、以下の非常にシンプルな手法で作製される。

具体的には,酸化チタン粉末を容器に入れ,常温で20kg/cm2程の荷重で圧縮成形するだけという。ただし,酸化チタンの粒子サイズと印加圧力が重要となる。また,圧縮成形によりフィルム表面が平坦化することで,増強度のばらつきが非常に小さく(4%程)高い再現性と安定性が達成された(通常は20~30%程のばらつき)。シンプルな製法と安定した増強度は,実用化に必須な条件だという。

増強度は,実験とシミュレーションの両者で評価した。実験では,色素分子の発光強度測定を顕微分光法により行なった。具体的には,効率よく光を集める粒子サイズ(ミー共鳴)の酸化チタンナノ粒子が,入射した光を高効率に放射(散乱)し,粒子近傍の色素分子が高効率に励起され,発光強度が増大する。

粒子が無い時の色素分子の発光強度の比をとり,増強度を算出しする。なお,最適化した粒子サイズ(300-500 nm)の酸化チタンナノ粒子は,同サイズの金や銀のナノ粒子より大きな増強度を与える。

増強効果において,もう一つの重要なことは,粒子間に存在する距離(ナノギャップ)。ナノギャップでは複数の酸化チタンナノ粒子のアンテナ効果で集められた光(増強した光)が効率よく重なり合い,2000倍を超える増強度が実現した。

3次元ナノ空間での電磁場シミュレーション(FDTD法)の検証によると,5~10nmのナノギャップが最大の増強度を与えまたという。一般的に,ナノギャップの作製には電子線リソグラフィーを使った精密な構造制御が求められる。

この研究では,粉末粒子を圧縮するだけのシンプルな手法で,多くのナノギャップを作製した(ナノギャップリッチと命名)。作製した20mm2の大面積で,またすべての面で高い再現性を与えた。

新型コロナウイルスにおいて,この不活化に酸化チタンが注目されている。研究グループは,これまでエネルギー面から研究を行なってきたが,今後は安心した生活を作るサイエンスにも挑戦したいとしている。