東京工業大学は,打ち上げが計画されている宇宙望遠鏡JWSTおよびSPICAを用いることで,恒星の付近をまわる固体の惑星の材料を探ることが可能になることを明らかにした(ニュースリリース)。

東京工業大学は,打ち上げが計画されている宇宙望遠鏡JWSTおよびSPICAを用いることで,恒星の付近をまわる固体の惑星の材料を探ることが可能になることを明らかにした(ニュースリリース)。

太陽系外惑星(系外惑星)がどのような物質で構成されているかを明らかにすることは、惑星の性質や起源を理解する上で重要である。従来,系外惑星の半径と質量の観測からその惑星の組成を明らかにしようとする試みがなされてきたが,この方法では惑星組成の候補を1つに絞り込むことができなかった。

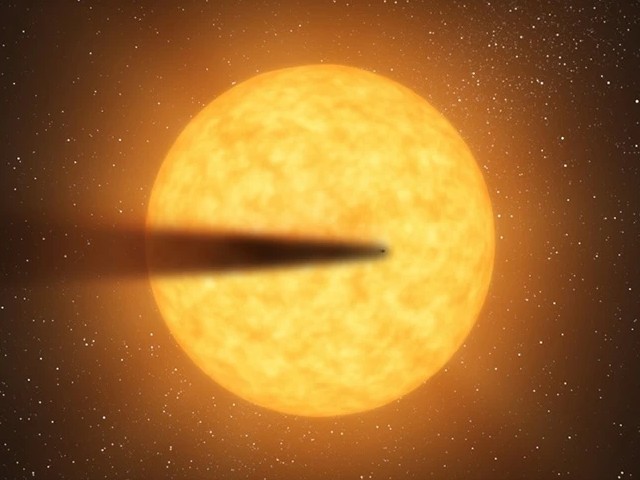

研究グループは,固体を主成分とする系外惑星組成の解明の鍵を握る天体として,「解体惑星」と呼ばれる恒星の極めて近くをまわる惑星に注目した。解体惑星は非常に高温であるため,その固体表面が蒸発しつつあると考えられている。

解体惑星は彗星のような塵の尾を伴うことが分かっているが,この塵の粒は蒸発した固体の蒸気が宇宙空間で冷え固まってできたものであると解釈されている。従って,もし塵の尾の組成を観測から知ることができれば,塵の尾の放出源である解体惑星がどのような固体物質から構成されるかを突き止めることができる。

研究グループは,2つの次世代宇宙望遠鏡JWSTおよびSPICAを用いた将来の観測によって,解体惑星の塵の尾の組成を絞り込む方法を提案した。

塵の尾から透けて見える恒星の光を観測すると,塵の尾を形成する固体の粒の組成に応じて,吸収される波長と透過する波長が異なる。しかもJWSTおよびSPICAは赤外線の透過スペクトルを測定することができる。

研究グループは,「内部が金属核と岩石マントルに分かれた惑星」,「核なし惑星」,「炭素惑星」の3タイプの解体惑星を想定し,各タイプの惑星がどのような鉱物組成の塵の尾をつくるかを予想し,赤外線に対する透過スペクトルを理論的に計算した。

その結果,候補鉱物ごとの透過スペクトルの違いは,JWSTおよびSPICAの観測波長域に大きく現れることがわかり,両者を組み合わせることで,塵の尾の鉱物組成の候補を系統的に絞り込んでいくことが可能であることを示した。

さらに,観測シミュレーションの結果,地球から約300光年以内の距離にあり,典型的なサイズの塵の尾をもつ解体惑星に対してであれば,十分な観測精度で塵の尾の鉱物組成を特定できることもわかった。

研究グループは,宇宙からの将来の赤外線観測により解体惑星本体の組成がわかれば,解体惑星の形成過程にも迫れると期待している。