東京大学らの研究グループは,極めて高い再現性,感度,均一性,生体適合性,耐久性を持つ表面増強ラマン分光法(Surface-Enhanced Raman Spectroscopy: SERS)の基板を開発し,化学(特に微量分析)における50年来の難問を解決した(ニュースリリース)。

東京大学らの研究グループは,極めて高い再現性,感度,均一性,生体適合性,耐久性を持つ表面増強ラマン分光法(Surface-Enhanced Raman Spectroscopy: SERS)の基板を開発し,化学(特に微量分析)における50年来の難問を解決した(ニュースリリース)。

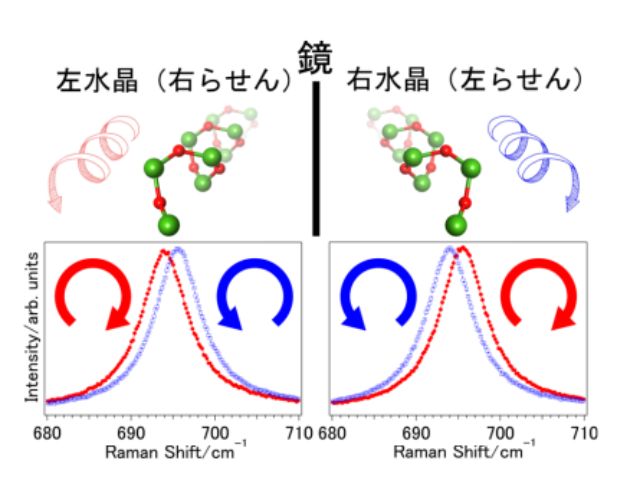

1970年代に発見されたSERSは,金属基板上の局在表面プラズモン共鳴により,通常のラマン分光法よりも数桁以上高い感度を有し,無標識の微量分析や1分子計測に有効だった。しかしながら,その高い感度増強が金属ナノ粒子の集合体や人工金属ナノ構造からのホットスポットへ依存する上,金属基板の表面は酸化しやすく,金属基板による光熱は,熱によるタンパク質変性などを起こしすといった問題があった。

これらの問題を克服する試みがなされてきたものの,均一な感度増強を示す高密度のホットスポットを必要とするため,高い再現性,均一性,生体適合性,耐久性を同時に達成するSERS基板の開発は依然として難しいと考えられてきた。特にSERS基板の信頼性は観察のプロセスにおいて特に重要な鍵となる。

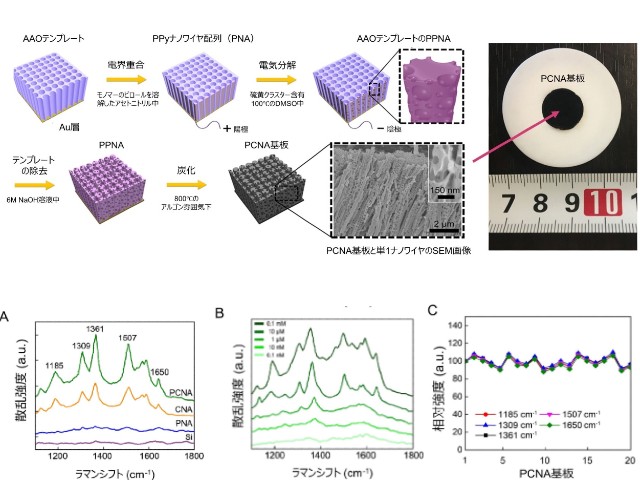

今回研究では,SERSの基板として,2次元の配列からなるPCNAによる,LSPRに依存しないトポロジカルに調整されたナノ構造体の開発に成功した。

PCNA基板は,強力な広帯域電荷移動共鳴による大きな化学的増強によって高い感度増強(〜106)を持つことを,実験的に示した。その上,再現性も非常に高く,基板全面を活性化することで,従来SERSの電磁場由来のホットスポットによって実現不可能であった,スペクトルにおける基板間,スポット間,サンプル間における一貫性や,時間によらない一貫性を示した。さらに耐久性,生体適合性も大幅に改善した。

こうしたPCNA基板の特性は,市販の金属SERS基板の感度増強に匹敵するか,それ以上であるため,低濃度での生体分子のラマン分光法への実用には十分だという。PCNA基板の組成や構造を最適化したり,感度増強がプローブされた分子に依存するように最適な波長の励起レーザーを採用したり,電荷移動共鳴の理論を改善することで,より高いSERSの感度増強を得ることが期待できるとする。

このように改良することで,PCNA基板を用いたSERSは,多岐に渡る分野における微量分析への展開が期待され,例えば,感染症(インフルエンザ,新型コロナウイルス感染症など)の抗原抗体反応測定も可能になるとしている。また,PCNA基板は1基板あたり約1,000円で安価に大量生産することが可能だという。