東京大学の参加する国際研究グループは,NASAのトランジット惑星探索衛星TESSと地上望遠鏡の連携した観測により,公転周期が19時間しかなく,惑星の温度が摂氏1700度を超えると見込まれる超高温・超短周期の海王星型惑星を発見した(ニュースリリース)。

東京大学の参加する国際研究グループは,NASAのトランジット惑星探索衛星TESSと地上望遠鏡の連携した観測により,公転周期が19時間しかなく,惑星の温度が摂氏1700度を超えると見込まれる超高温・超短周期の海王星型惑星を発見した(ニュースリリース)。

NASAのトランジット惑星探索衛星TESSは,4台の超広視野カメラで一度に24度×96度の領域(セクターと呼ばれる)を観測する。TESSは各セクターを27.4日ずつ観測し,約2年をかけて計26セクターで空のほぼ全ての領域を順次観測し,あらゆる方向のトランジット惑星を探査している。

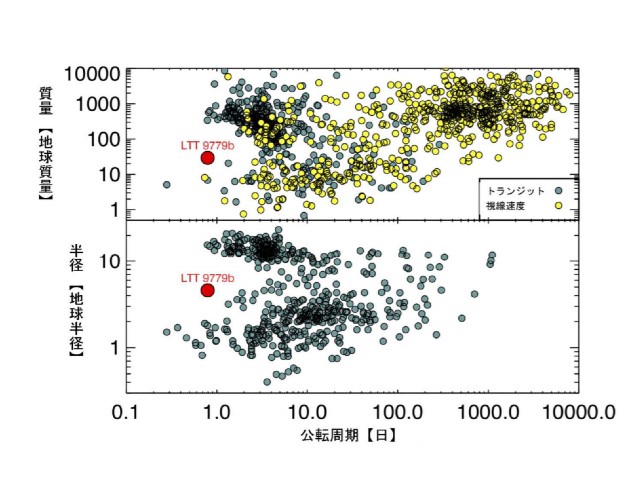

LTT 9779 bは,TESSの観測でトランジット惑星候補として発見された。世界各地の望遠鏡で追加の観測を行なった結果,LTT 9779 bは本物の惑星であり,半径は地球の約4.7倍,質量は地球の約29倍で,海王星をやや大きくしたような系外惑星であるとわかった。惑星の密度から,この惑星は地球の2~3倍程度の質量に相当する水素を主成分とした大気を持つと推定された。

LTT 9779 bは,太陽からおよそ260光年離れたところにある,年齢約20億歳の恒星LTT9779のまわりのすぐそば(水星軌道の約 1/23)を,わずか約19時間で公転している。表面温度は摂氏5200度(太陽より300度ほど低い)と高く,LTT 9779 bの表面温度は摂氏 1,700度を超えると見込まれている。

これまで系外惑星では,公転周期1日未満の軌道にも,地球の半径の2倍程度より小さな惑星や木星(地球の約11倍の半径)くらいの巨大な惑星は発見されていた。しかし,海王星(地球の約4倍の半径)くらいの中間の大きさの惑星は発見されていなかった。LTT 9779 bはこの「海王星砂漠」と呼ばれる中間の領域で発見された。

従来,十分に重力が強く大量の水素の大気を保持できる木星型惑星か,水素の大気を全て失ってしまった地球型惑星しかこのような超短周期の軌道には存在できないとさてきた。そこで,LTT 9779 bが他の惑星に弾き飛ばされるなどして比較的最近この軌道に移動してきた惑星であり,今後,水素の大気を失って地球型惑星へと進化していく過程にあるという可能性が考えられるという。

LTT 9779 bは太陽系の近くにある明るい恒星を公転しているため,さらなる追観測の研究に適しているほか,超高温となった海王星型惑星の大気を調べる絶好の実験場となるとしている。