東京大学が参加する国際研究チームは,多色トランジット観測により,白色矮星を公転する初めての巨大惑星候補を発見した(ニュースリリース)。

東京大学が参加する国際研究チームは,多色トランジット観測により,白色矮星を公転する初めての巨大惑星候補を発見した(ニュースリリース)。

恒星の前を惑星が通過する,いわゆる「食」の現象のことを「トランジット」と言う。これは太陽系外惑星の軌道がたまたま主星の前を通過するような軌道の時に起こる。トランジットを複数の光の波長帯で観測することを,多色トランジット観測と呼び,トランジットをする「トランジット惑星」の候補が本物の惑星かどうかを判別する方法として知られている。

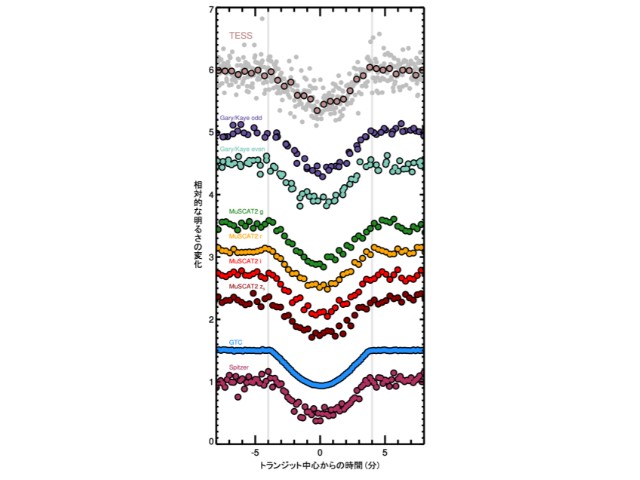

今回,NASAのトランジット惑星探索衛星TESSが発見したトランジット惑星候補の白色矮星「WD1856」を含む領域に対し,それが本物の惑星かどうかを確認するため観測を行なった。

この確認観測では,減光を起こしているのが本当にWD1856かどうかと,WD1856の減光量が可視光から赤外線の全ての波長で同じかどうかを多色トランジット観測で調べた。これは,惑星は自ら光を放っていないため,どの波長でも惑星が隠した白色矮星の面積の割合だけ減光するため。

この確認観測は,Spitzer宇宙望遠鏡(この観測後の2020年1月に退役)と地上望遠鏡によって行なわれた。日本のチームは,自然科学研究機構アストロバイオロジーセンターの支援のもとで開発された多色同時撮像カメラ「MuSCAT2」を用いて多色トランジット観測を行なった。

この追加の多色トランジット観測の結果,減光しているのは確かにWD1856であり,観測された全ての波長で減光率がほぼ同一であることが確認された。そして,WD1856 bは木星とほぼ同じ大きさを持ち,木星の13.8倍より質量が小さい巨大惑星候補である(褐色矮星である可能性を完全には否定できないものの,巨大惑星である可能性が高い)という結論が得られた。

白色矮星周りの生命居住可能惑星は,トランジットの際に惑星の大気を透過してくる光を観測することで,生命の兆候が存在するかどうかを調べるのに適している。

WD1856のような白色矮星の周りに生命居住可能惑星があったとすると,2021年に打ち上げられる予定の NASAのジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)で5回トランジットを観測すれば,その惑星の大気中に水蒸気と二酸化炭素の分子を検出でき,25回トランジットを観測すれば,酸素,オゾンなどの生命の兆候と呼べるような分子も検出できると見積もられているという。