東京大学,京都大学,北海道大学らは,新規赤外分光法を用いて,これまで困難であった「超高真空・極低温で作製したアモルファス薄膜」の分子構造を調べる方法を開発した(ニュースリリース)。

東京大学,京都大学,北海道大学らは,新規赤外分光法を用いて,これまで困難であった「超高真空・極低温で作製したアモルファス薄膜」の分子構造を調べる方法を開発した(ニュースリリース)。

「真空蒸着法」で真空中の基板が10K(-263℃)ほどの極低温の場合,水(H2O)や窒素(N2),酸素(O2)なども分子間力によって吸着し,分子性固体の薄膜を形成する。この「分子性固体の薄膜」について,極性分子(H2O,CO,N2O,NH3など)のガスを蒸着して薄膜を作製した場合,表面の電位が上昇する。

とくにN2Oの場合,107−108Vm-1(N2O一分子層あたり+3mVから+32mV)という巨大な電場が形成されることが知られている。

薄膜の形成によって電場が形成されることは,薄膜内でN2O分子の向き(分子配向)が揃っていることを示唆する。さらに薄膜がアモルファスの場合も同様の現象が確認されており,長距離秩序(結晶のような周期的な構造)を持たないアモルファスの状態で,なぜ表面電位が上昇するのか,つまりどの程度分子の向きが揃っているのかわかっていなかった。

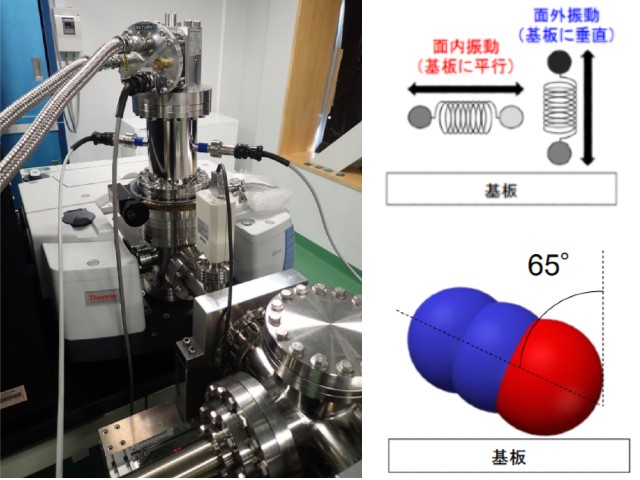

今回研究グループは,「赤外多角入射分解分光法(Infrared Multiple-Angle Incidence Resolution Spectrometry:赤外MAIRS法)」という新規赤外分光法を用いて,これまで研究が困難であった「超高真空・極低温で作製したアモルファス薄膜」の分子構造を調べる方法を開発し,アモルファスN2O薄膜の分子配向を定量することに成功した。

この方法は,多変量解析と赤外分光法を組み合わせた分析法で,数~数百nmほどの薄膜内の分子の面内振動(基板に平行な振動)と面外振動(基板に垂直な振動)の赤外吸収スペクトルを,同一の試料から定量的に得ることができる。そのため,得られた面内振動・面外振動の赤外吸収スペクトルの強度比から,薄膜中での平均的な分子配向の定量的な解析が可能になる。

開発した装置を用いて6KのアモルファスN2O薄膜を分析を行したところ,N2O分子は基板法線から65°という平均配向角を持っていることがわかった。これまでアモルファスな物質では,分子はランダムな方向を向いていると仮定されることが多かった。

今回,超高真空かつ極低温下でこれまで難しかった薄膜の分子配向が定量的に調べられるようになった。これにより,真空蒸着によって作られる機能性有機薄膜の解析や,氷星間塵面の表面を覆うアモルファス氷や塵の核となるアモルファス鉱物の構造など,赤外天文観測の結果の解釈と惑星系の形成についての理解がより進むとしている。