東京工業大学,自然科学研究機構アストロバイオロジーセンター,米ハワイ大学らは最近発見された2つの若い惑星系に対し,すばる望遠鏡の新赤外線分光器IRDを用いた分光観測を実施し,それら若い惑星系では惑星の公転軸と恒星の自転軸がいずれもほぼ揃っていることを突き止めた(ニュースリリース)。

東京工業大学,自然科学研究機構アストロバイオロジーセンター,米ハワイ大学らは最近発見された2つの若い惑星系に対し,すばる望遠鏡の新赤外線分光器IRDを用いた分光観測を実施し,それら若い惑星系では惑星の公転軸と恒星の自転軸がいずれもほぼ揃っていることを突き止めた(ニュースリリース)。

今回研究グループは,最近発見されたばかりの「けんびきょう座AU星」,「K2-25」という2つの若いトランジット惑星( 恒星の前を惑星が通過して恒星面の一部が周期的に隠されるような系外惑星)を持つ恒星に注目した。

それぞれ「がか座β星運動星団」(年齢約2,300万年),「ヒアデス星団」(年齢約6億年)と呼ばれる星団に属している若い恒星で,いずれもそのまわりに海王星サイズのトランジット惑星が見つかっている。

若い恒星は,壮年期の恒星よりも低温度で,特に今回の2つのターゲットは低温度の恒星であるため可視光線では暗く観測が難しいが,赤外線では明るく,観測し易くなる。また,赤外線では若い恒星の活動度の影響が小さくなることも期待されている。

そこで研究グループはすばる望遠鏡に搭載された新しい赤外線分光器IRDを用いた観測を実施し,トランジットが起こっている最中に惑星の影がスペクトル中をどのように動いていくかをドップラー効果を用いて調査する「ドップラー・シャドウ」という手法を用いることで,これら2つの惑星はその公転軸が恒星の自転軸とよく揃っていることを発見した。

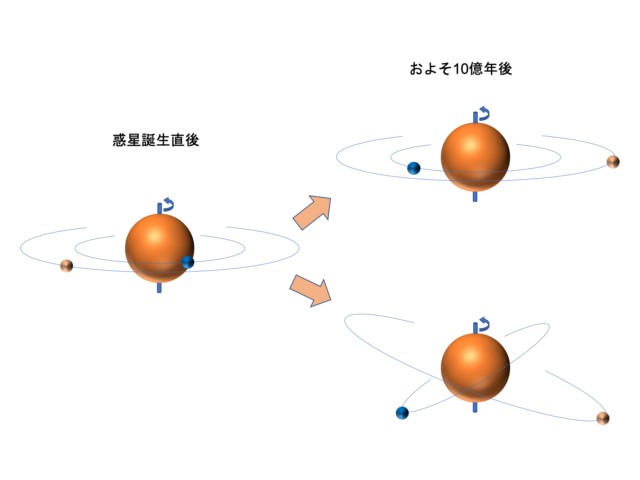

このように若い系で惑星の公転面が傾いていないという事実は,これまでの観測結果を解釈する上でも重要な意味を持つ。太陽系でこそ惑星の公転面はほとんど傾いていないが,これまで惑星の軌道の傾きが測定された系のうちかなり多く(約3分の1)のものは大きな傾きを持つ(=惑星の公転軸と恒星の自転軸が揃っていない)ことが知られている。しかし,それがいつどのようなメカニズムで生み出されているのかは長らく議論が続いている。

今回,若い惑星系で惑星の軌道面が傾いていなかったという事実は,惑星は誕生した直後から軌道が傾いているのではなく一部の系では誕生後しばらく経ってから軌道面が傾いたということを示唆するという。ただ,若い惑星系のこうした観測はまだ始まったばかりで,今後より多くの若い惑星系で同様の観測を実施することで,傾いた惑星の起源がより明らかになるとしている。