情報通信研究機構(NICT)は,磁性材料を用いた独自の超伝導ホットエレクトロンボロメータミキサ(HEBM)を開発し,2THz帯ヘテロダイン受信機の低雑音化と広IF帯域化を実現した(ニュースリリース)。

情報通信研究機構(NICT)は,磁性材料を用いた独自の超伝導ホットエレクトロンボロメータミキサ(HEBM)を開発し,2THz帯ヘテロダイン受信機の低雑音化と広IF帯域化を実現した(ニュースリリース)。

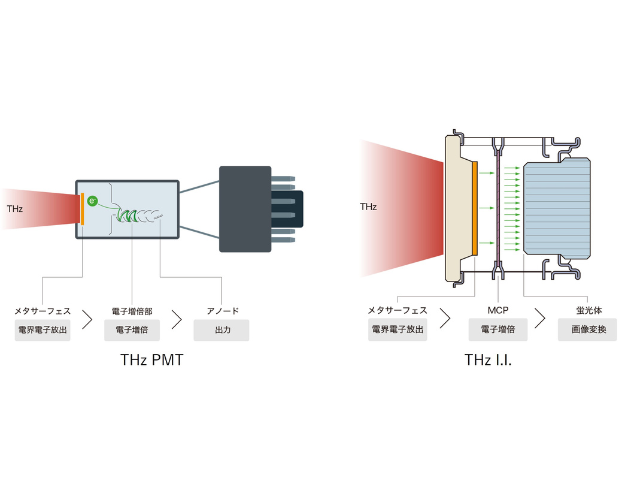

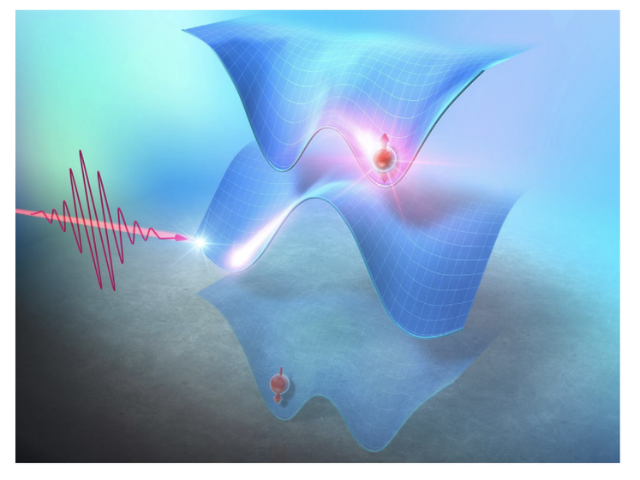

テラヘルツ周波数領域ではこれまで,1THzまでの周波数領域においては,超伝導SISミキサが最も低雑音,広IF帯域の優れたヘテロダイン受信機性能を報告している。しかし,その動作の上限周波数は1.5THz程度と考えられており,それを超える周波数領域での低雑音ミキサ素子として,現在,HEBMの研究・開発が進められている。

1.5THzを超える周波数領域において,HEBMが量子雑音限界の10倍を切る低雑音受信機動作を示すことは既に報告されている。しかし,HEBMは,一度に観測できる情報量を意味するIF帯域幅が,超伝導SISミキサの20GHz以上に対してその4分の1未満の3~5GHzであり,応用上メリットから広IF帯域化が求められていた。

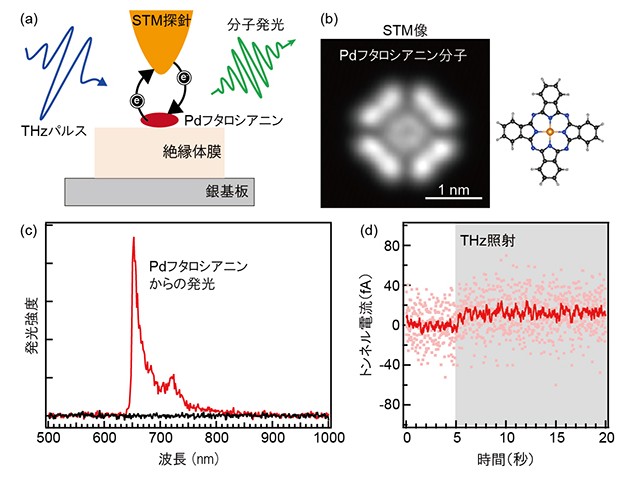

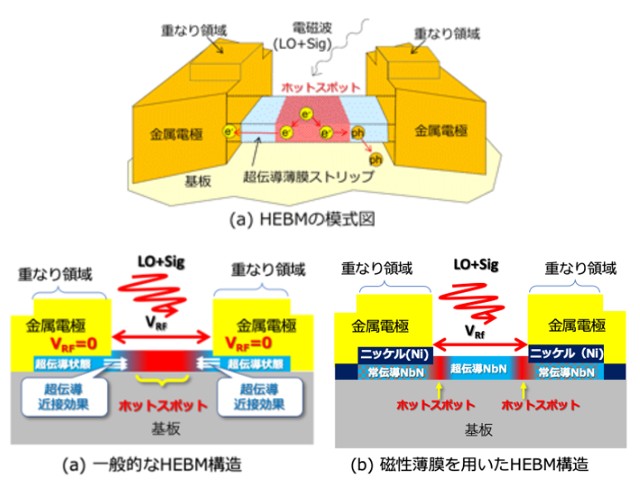

NICTは今回,磁性材料を用いた新構造のHEBMを開発した。HEBMは,二つの金属電極間に,微小超伝導薄膜片(超伝導ストリップ)を配置した構造で,超伝導-常伝導転移間で生じる強いインピーダンス非線形性を利用したミキサ素子。今回,超伝導-金属電極薄膜間に磁性材料であるニッケル(Ni)薄膜を挿入することにより,電極間の超伝導ストリップにのみ超伝導性を残す,独自のHEBM構造を考案・開発し,この構造によってHEBMの更なる微細化を可能とし,検出器の低雑音化と共にIF帯域の広帯域化を実現した。

今回,超伝導ストリップ長0.1μmの微小HEBMを作製,測定周波数2THzにおいて,入力光学系の損失を補正したミキサ雑音温度としてTrx=570 K(DSB)を得た。これは,量子雑音限界の約6倍の極低雑音動作となる。また,IF帯域幅は,従来構造のHEBMと比べて約3GHz拡大した約6.9GHzが得られ,磁性材料を用いた新HEBM構造が,受信機性能向上に有効であることを確認した。

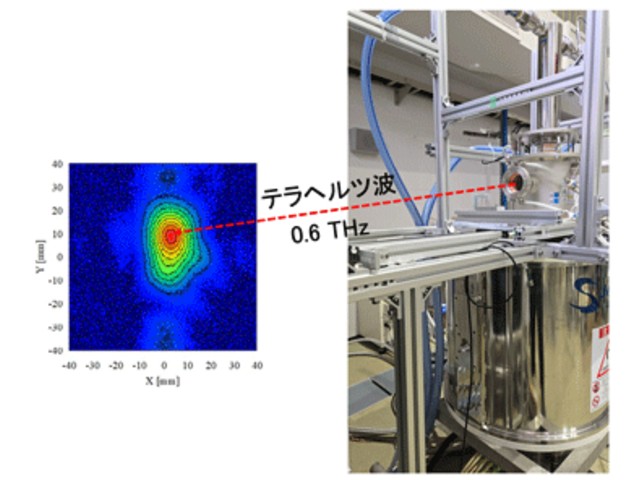

これらの結果は,実際の動作温度である4Kで評価した結果であり,テラヘルツ帯HEBMとしては,共に世界トップレベルの性能だという。NICTは現在,その実用化を目指し,これまで採用していた平面アンテナを用いた準光学型と呼ばれるHEBMから,よりきれいなアンテナ指向性を有する導波管型HEBMの開発に取り組んでいる。