千葉大学と英セントアンドリュース大学の研究グループは,光渦の安定した空間伝搬を可能にする「螺旋ポリマーファイバー」を,先行研究より100倍以上長いセンチメートルスケールで創成することに世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

千葉大学と英セントアンドリュース大学の研究グループは,光渦の安定した空間伝搬を可能にする「螺旋ポリマーファイバー」を,先行研究より100倍以上長いセンチメートルスケールで創成することに世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

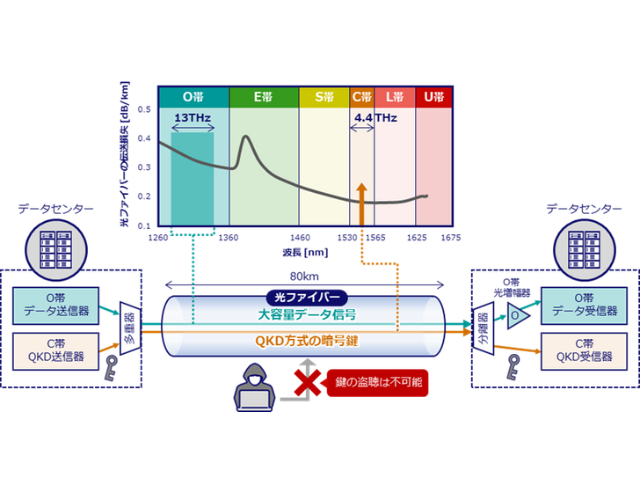

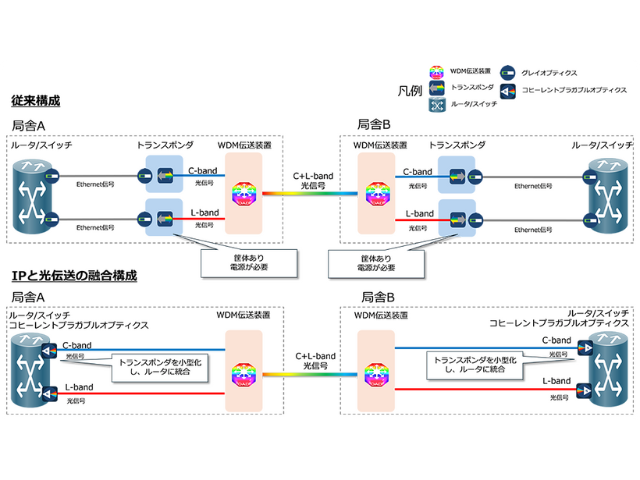

より大容量・高速の通信を実現する手段として,光渦を利用した次世代光通信が注目されている。複数の光渦にデータを幾重にも重ねることで,100Tb/sを超える大容量高速通信ができるとされている。

しかし,光渦を安定して空間伝搬できる実用的なファイバーの作製方法は未だ確立されていない。これまでの研究で作製されたファイバーの長さはマイクロメートルスケールが最大であり,実用化には多くの課題が残されていた。

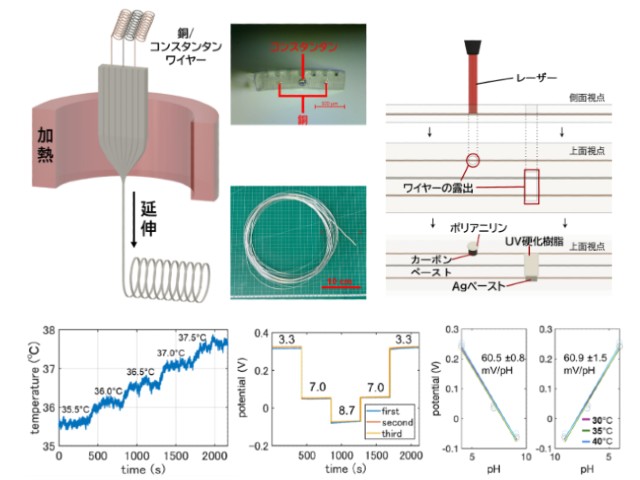

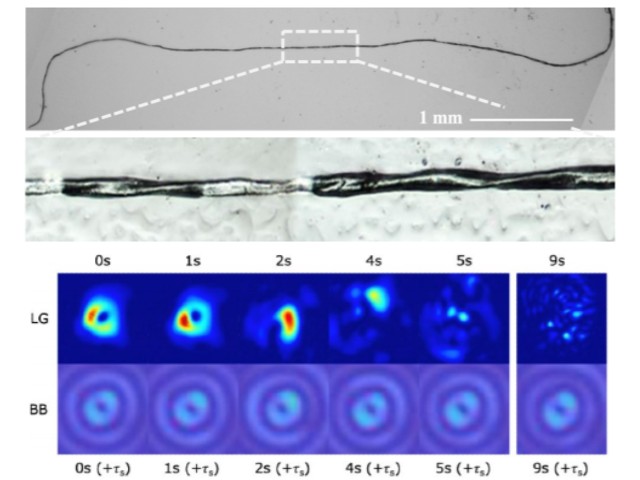

実験は波長532nmのレーザーを用いた。螺旋型位相板と円錘レンズを用いて発生させた非回折光渦(1次ベッセルビーム)を開口数0.4,倍率20の顕微鏡対物レンズを用いて光硬化性樹脂中に照射した。焦点距離が長い非回折光を用いることで,長尺螺旋ファイバーを容易に作製することができる。

作製したファイバーの一例(長さ5.8mm,ファイバー直径~6μm,螺旋のねじれの間隔 平均250μm)では,レーザーのパワー0.75W,露光時間15秒で形成された。

この実験では,「光導波路自己形成」という自己組織化現象を利用している。光硬化性樹脂は光硬化と同時に屈折率が上昇し,光を閉じ込めるレンズのように振舞う。その結果,光は硬化した樹脂中を回折することなく安定に伝播すると同時に,さらに光硬化を促進し,樹脂がファイバーへと成長する。

非回折でない通常の光渦(LG:ラゲールガウスビーム)と非回折光渦(BB)で作製したファイバーの透過光パターンを比較すると,非回折ではない通常の光渦でファイバーを作製した場合,ファイバーが形成されるとともに(時間経過とともに)透過光のパターンは急激に劣化して,最終的には原形をとどめないランダムな散乱光になってしまう。一方,非回折光渦でファイバーを作製すると,ファイバーからの透過光は,時間経過によらず円環状を保つ。

また,形成されたファイバーは螺旋を描いているが,これは非回折光渦の軌道角運動量が転写されてファイバーが捩じれたことによる。

今回作製したセンチメートルスケールの螺旋ファイバーの光伝播性能は良好であることも確認した。この成果により創成された「長尺螺旋ポリマーファイバー」は,光渦を安定して伝搬できる光ファイバーの実用化に向けた大きなステップだとしている。