京都大学,独ドレスデン工科大学の研究グループは,2次元シート状に広がった骨格を持つ有機高分子が,最終的に水素を発生する光触媒作用を示す有用な材料となることを見出した(ニュースリリース)。

京都大学,独ドレスデン工科大学の研究グループは,2次元シート状に広がった骨格を持つ有機高分子が,最終的に水素を発生する光触媒作用を示す有用な材料となることを見出した(ニュースリリース)。

光触媒は「水を分解して水素を発生する」というシンプルな試みにおいて,いまだ決定的な材料の発見には至っていない。水の分解は,化学的にはかなり厳しい酸化・還元反応であり,一般的には有機物を,この反応を支える基盤材料に用いることはナンセンスと考えられてきた。

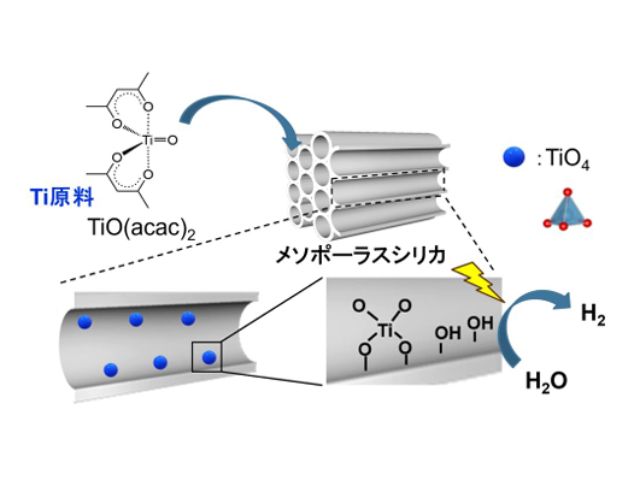

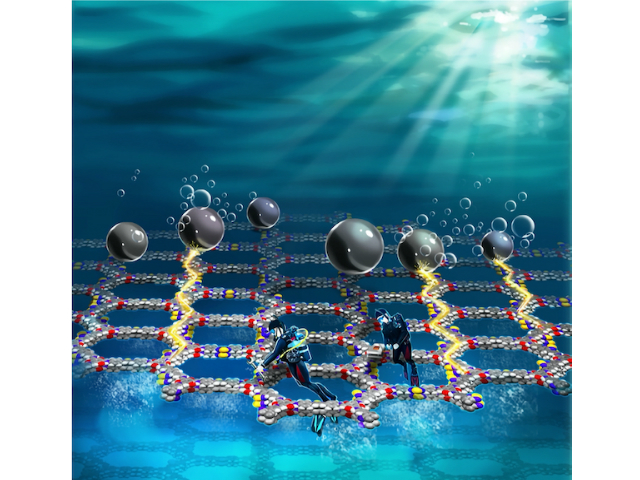

近年,従来の高分子・プラスチックの考え方を大きく変える,共有結合性有機分子骨格(Covalent OrganicFrameworks:COFs)と呼ばれる材料群が報告されている。特に,2次元状に発達した骨格を持つ高分子群は,規則正しく重なり合うことにより,熱にも化学的にも非常に安定な構造を有しつつ,その骨格の化学構造によるさまざまな電子的・光学的な特性を示す。

電子が広く分子の平面上に広がったCOFは,さまざまな波長の光を吸収し,同時にその骨格や,重なり構造の間でよく電気を流すことから,有機電界効果トランジスタ(OFET)や有機電界発光(OLED)の材料にもなり得ると考えられている。

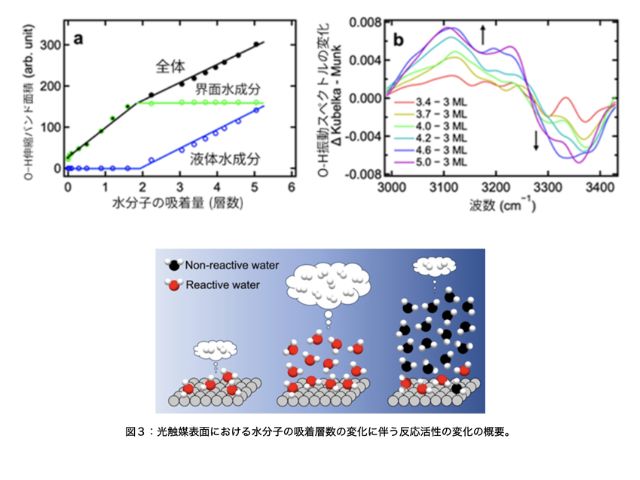

光エネルギーを有効に利用し,効果的に化学エネルギーへと変換していくうえで,材料に求められる重要な特性の一つに,なるべく大きな化学反応のための界面を有することがあるが,COFsは,あたかも網のような構造が規則正しく重なり合うことで,その網の目の部分がつながりあって,固体の中に数多くの自由な空間をつくりだす。

光エネルギーをもとにした水の分解反応のための空間として非常に適しており,研究グループはその最適化を目指して研究を進めてきた。

光がCOFに吸収されてから水素が発生するまでの反応過程において,研究では,「どれだけ効率的に光を吸収できるか」「吸収したエネルギーが効率的に反応点に移動できるか」「反応点の空間はどれだけあるか」といった因子を詳細に検討した。

その結果,最終的な水素発生の効率の向上につながる因子のほとんどが,骨格を構成しているたった一つのユニットの角度(分子のつながり方の角度)に依存することを突き止めた。その結果,可視光のほぼ全域を効率的に吸収しつつ,従来の有機骨格を用いた多孔質材料の中でも,トップクラスに高い光による水分解反応・水素発生効率を示すCOFを見出した。

この研究は,光エネルギーによる水分解を介した効率的なエネルギー変換材料として,共役高分子材料,いわばプラスチックが重要な材料となるとしている。