岡山大学は,小惑星探査機「はやぶさ2」が小惑星「リュウグウ」にタッチダウンした直後に小惑星表面から巻き上がった破片の色(アルベド)が表裏で異なることに着目して解析を行ない,リュウグウが含む有機物は約60%であることを導いた(ニュースリリース)。

岡山大学は,小惑星探査機「はやぶさ2」が小惑星「リュウグウ」にタッチダウンした直後に小惑星表面から巻き上がった破片の色(アルベド)が表裏で異なることに着目して解析を行ない,リュウグウが含む有機物は約60%であることを導いた(ニュースリリース)。

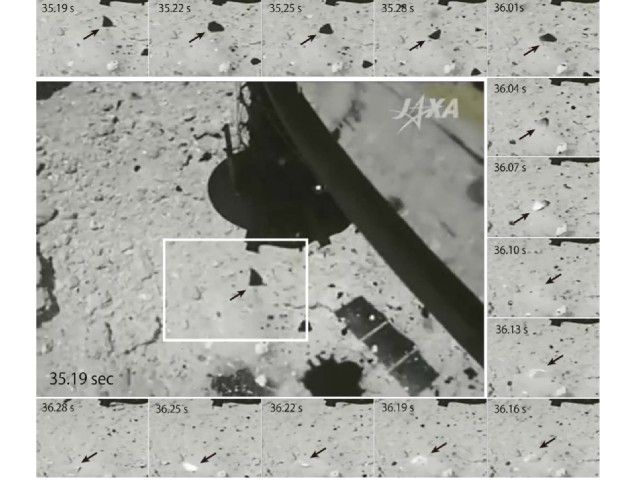

2019年2月22日,「はやぶさ2」はタッチダウンに成功した後,弾丸を発射してリュウグウ表面を破壊して試料を採取した。搭載カメラは,板状に破壊されたリュウグウ表面が巻き上がり,回転しながら四散する物体破片の表裏が白色と黒色の明暗をなす様子を捉えた。

研究グループは,この表面と内部の明暗(反射率)変化を説明するために,有機物を用いた既存の宇宙風化再現実験の結果を基に,物質の構成を評価した。

小惑星の表面は太陽風などの高エネルギー粒子によって宇宙風化の影響を受けており,これまでの想定されていたように,リュウグウが始原的な炭素質コンドライト隕石(CM2 コンドライト:炭素含有量 3%未満)様であるのなら,リュウグウの表面は宇宙風化によって暗色化すると考えられる。

これは,このような隕石は90%以上がケイ酸塩鉱物で構成されており,この鉱物に含まれる鉄分子が宇宙風化によって還元され,ナノメーターサイズの鉄微粒子が形成されて黒色化(暗)するため。

しかし「はやぶさ2」のタッチダウンの際の動画からは,巻き上げられた岩片が回転する際に色が変化し,表面は白色(明),内部は黒色(暗)であることが分かった。

宇宙風化を模した室内実験から,太陽系初期に氷と紫外線の反応によって形成されたと考えられる,アスファルタイトやソリンなどの漆黒の有機物に,太陽風の成分である水素やヘリウムの高速粒子を照射すると,有機物を構成する分子がグラファイト化して白色化することが分かっている。

これらの宇宙風化による有機物と無機物の反射率の変化を考慮して評価すると,有機物(炭素)の含有量が増加するにしたがって,小惑星表面の物質は宇宙風化によって白色(明)化することが分かる。リュウグウのアルベド特性から有機物の含有量は約60%になり,隕石を基準とする想定物質とは有意に異なる。

このように小惑星リュウグウの有機物割合が極めて高いという推測は,氷を主成分とする彗星の核が小天体の高速衝突から生じた破片を取り込んだという可能性や,氷の核が周回軌道上のケイ酸塩鉱物を主体とする岩塊を取り込んだ可能性も考えられるという。

研究グループは,この推論に評価・判定を下すには,「はやぶさ2」が持ち帰る試料に直接触れ,詳細に分析にすることが必要不可欠だとしている。