東京工業大学,自然科学研究機構(NINS)アストロバイオロジーセンターの研究グループは,新分光器IRD(すばる望遠鏡に搭載)を用いて,矮星TRAPPIST-1の自転軸とそのまわりの惑星の公転軸がほぼそろっていることを突き止めた(ニュースリリース)。

東京工業大学,自然科学研究機構(NINS)アストロバイオロジーセンターの研究グループは,新分光器IRD(すばる望遠鏡に搭載)を用いて,矮星TRAPPIST-1の自転軸とそのまわりの惑星の公転軸がほぼそろっていることを突き止めた(ニュースリリース)。

また,トランジットが観測された3つの惑星のうち2つの惑星(TRAPPIST-1e, f)はハビタブルゾーン内に存在する地球型惑星で,今回の観測により初めてハビタブルゾーン内の太陽系外惑星の軌道の傾きが制限された。

TRAPPIST-1と呼ばれるM型矮星は,7つの地球型惑星がトランジット法によって発見されていて,そのうちの3つの惑星(TRAPPIST-1e,f,g)はハビタブルゾーン内に位置することが知られていた。

しかし,地球型惑星は非常に小さいため,発見の次のステップである惑星の性質を調べることは容易ではなく,これまでは惑星の質量や大気の性質に制限があっただけで,軌道に関する制限はなかった。

恒星の自転軸に対する惑星の軌道の傾きは,惑星が形成されたときの情報やその後の惑星系の時間進化を反映していると考えられている。

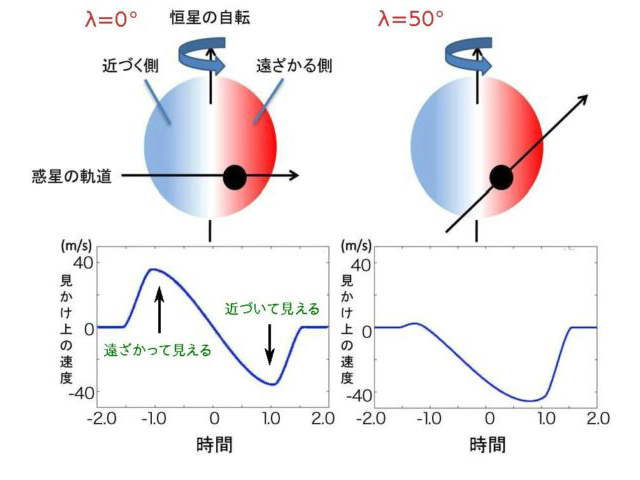

恒星の自転により視線方向の速度が変化して見える「ロシター効果」を利用したこれまでの観測は,地球型惑星より重い木星型惑星や海王星型惑星に限られていたが,惑星の軌道面が大きく傾いているものや,中には完全に逆行するものも知られている。これは,恒星の周りで形成された惑星系が散乱などにより,その軌道が大きく乱されたためと考えられている。

今回TRAPPIST-1系では恒星の自転軸と惑星の公転軸がよくそろっていることが示されたことで,TRAPPIST-1のような低温度・低質量の恒星のまわりでも,複数の惑星が同じ面内(恒星自転軸に直交)で作られ,その後惑星の軌道は大きくかき乱されることなく時間発展してきたことが明らかとなった。これは低温度・低質量な恒星のまわりの惑星系の起源を議論する上で不可欠な情報だという。

また今回の発見は,ハビタブルゾーン内にあるTRAPPIST-1のまわりの惑星が,地球軌道の1/10よりも小さい位置に密集して公転しているという,太陽系とは大きく異なる姿を持つにも関わらず,軌道の傾きという点でも太陽系の地球と似た特長を持つことを明らかにした。

これは,銀河系の恒星の大部分を占める低温度・低質量の恒星のまわりの惑星における生命の可能性とその進化を議論する上でも新規かつ重要な結果だとしている。