京都大学の研究グループは,溶液中で発光しない分子が固体中で発光する,凝集誘起発光(AIEE)現象のメカニズムを理論的に解明し,この発光機構を実現するための一般的な設計指針を提案した(ニュースリリース)。

京都大学の研究グループは,溶液中で発光しない分子が固体中で発光する,凝集誘起発光(AIEE)現象のメカニズムを理論的に解明し,この発光機構を実現するための一般的な設計指針を提案した(ニュースリリース)。

通常の発光分⼦は希薄溶液中では発光し,⾼濃度溶液中や固体中などの凝集状態では発光しなくなる(消光する)ことが知られている。これを濃度消光と呼ぶ。

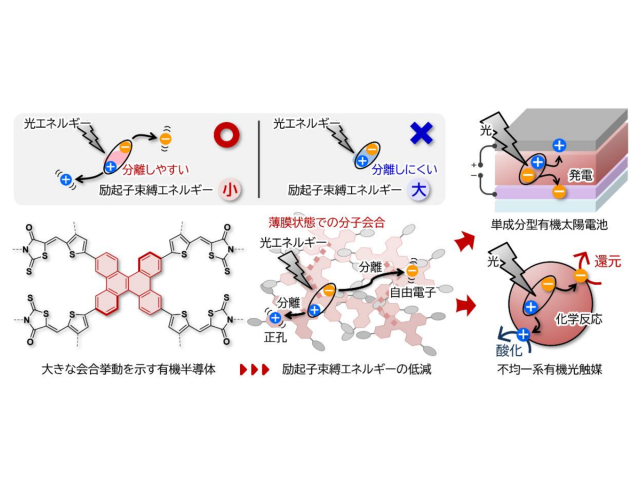

これとは反対に,シアノ基で置換したbis(pyridylphenyl)ethene(CNPPE)などのように,固体中において溶液中でよりも強く発光する凝集誘起発光(AIEE)現象を⽰す分⼦が知られている。分⼦が発光することを妨げているのは,電⼦のエネルギーが分⼦振動に散逸するため。これを無輻射遷移(内部転換)と呼ぶ。

これまで,AIEEのメカニズムとして,凝集状態において分⼦内振動や分⼦内回転が妨げられ,発光効率低下の原因となる無輻射遷移が抑制されることが指摘されていた。

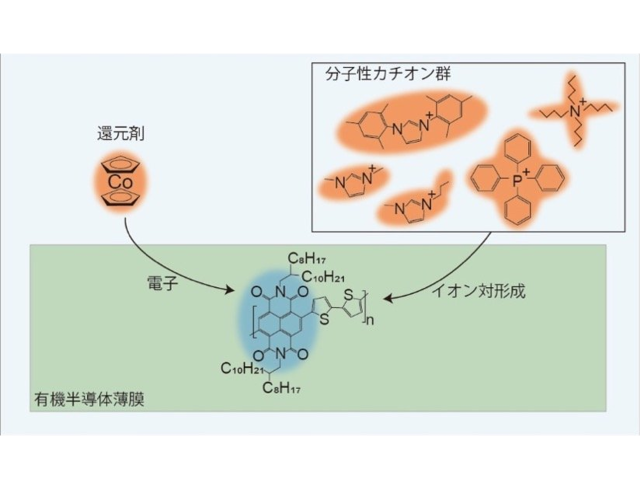

研究グループは,無輻射遷移の駆動⼒となる分⼦振動と電⼦の間の相互作⽤を可視化して理解することのできる振電相互作⽤密度(VCD)理論を構築し,これまでに⾼効率有機EL素⼦を実現するための新規発光分⼦の開発に成功してきた。

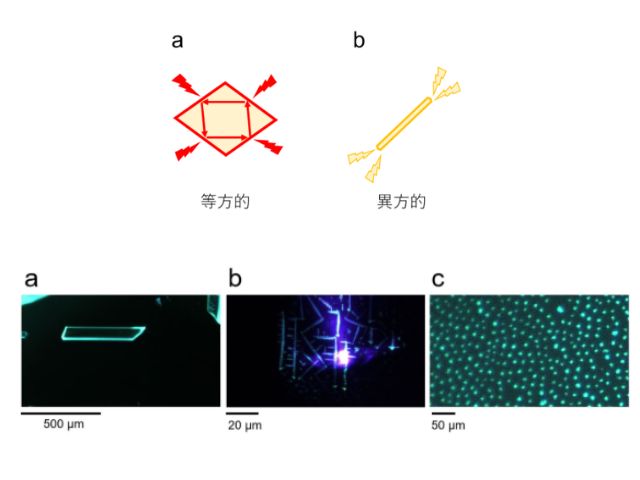

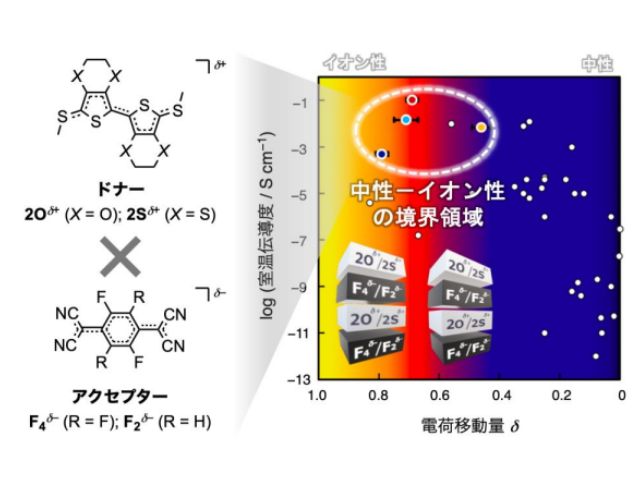

この研究ではこのVCD理論をCNPPEに適⽤し,分⼦運動の抑制による効果よりも,凝集状態における分⼦間で⽣成した励起状態(エキシマー)のエネルギーが接近している(擬縮退している)ことによって分⼦振動と電⼦状態の相互作⽤が抑制されていることが原因であることを理論的に明らかにした。このような状況は,例えば,溶液中では対称性の低い分⼦でも凝集状態で分⼦間に反転中⼼などの対称性が存在する場合に起こりえる。

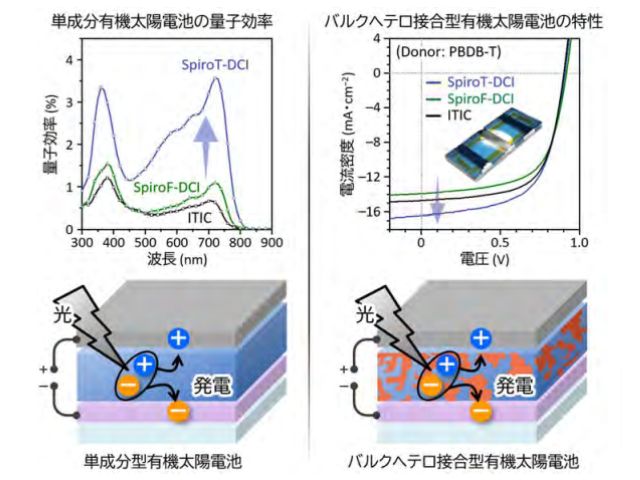

研究では従来とは異なるAIEE発現のメカニズムを明らかにし,それに基づく設計指針を提案した。これらの結果は,有機EL素⼦や有機薄膜太陽電池などの固体状態で光を利⽤する素⼦⼀般に適⽤できるとする。

有機EL素⼦への応⽤としては,たとえば,濃度消光のため素⼦には利⽤できないと考えられていた分⼦⾻格でも膜中での分⼦配向によっては⾼効率発光が期待できるという。今後は有機分⼦の凝集状態における発光特性や電荷⽣成についてさらに研究を進め,分⼦配向を考慮した設計を進めていく予定としている。