京都大学,デンソー,JEOL RESONANCEの研究グループは,湿度ゼロ,120℃の環境において高い性能を示す電解質材料の合成に成功した(ニュースリリース)。

京都大学,デンソー,JEOL RESONANCEの研究グループは,湿度ゼロ,120℃の環境において高い性能を示す電解質材料の合成に成功した(ニュースリリース)。

酸素ガス(O2)と水素ガス(H2)を燃料とする燃料電池は,水のみを排出するため,クリーンなエネルギー源と言われ,その用途が広がっている。

そのひとつが車であり,近年では燃料電池を搭載した車が国内外で発売されている。車載用の燃料電池のさらなる普及のためには,電池を構成する材料の高性能化が必要となる。

例えば,電解質と呼ばれる材料では,①固体中で水素イオン(H+)のみを高速で輸送・伝導でき,②柔らかく,電極と接合しやすいことが求められる。

この性能が,湿度ゼロ,かつ120~160℃の温度範囲で実現できれば,燃料電池の効率向上やプラチナなどの貴金属触媒の使用量の低減,車体のコンパクト化など多くのメリットを生み出すことができる。

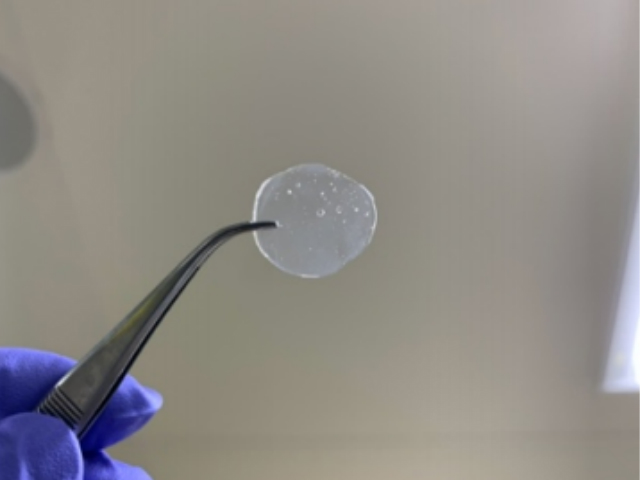

この研究では,電解質の課題解決のため,金属イオンと分子が交互に連結された「配位高分子ガラス」を合成し,電解質の課題解決に取り組んだ。これまでの有機ポリマー膜の多くは,十分に水分を与えないと電解質として機能しなかったが,配位高分子ガラスは,加湿しなくても高い水素イオン伝導性能をもち,また,固体でありながら柔らかい材料となる。

今回は,水素イオンを多く持つリン酸(H3PO4)同士を金属イオン(Zn2+)でつなぎネットワーク化させ,さらに,結晶化を抑制するアンモニウムイオンを同時に入れることで,配位高分子ガラスを合成した。

放射光X線や固体核磁気共鳴(NMR)測定によって構造解析したところ,金属イオンとリン酸が大きなネットワークを作り,さらにそのネットワークがダイナミックに動くことによって,水素イオンのみを伝導する機構を持つことが確認できた。

また,燃料電池を作成し,湿度ゼロ・120℃の環境において電気出力特性を評価したところ,電極面積1cm2の燃料電池セルにて最大出力密度 150mW/cm2の性能を示した。

今回合成した配位高分子ガラスは,ガラスを形成する金属イオンや,分子の種類をより幅広く検討することによって,燃料電池の性能向上,特に車載に求められる環境での用途展開につながるとしている。