神戸大学の研究グループは,赤錆の光触媒作用によって太陽光と水から水素を製造する際の効率を飛躍的に高める構造制御技術の開発に成功した(ニュースリリース)。

神戸大学の研究グループは,赤錆の光触媒作用によって太陽光と水から水素を製造する際の効率を飛躍的に高める構造制御技術の開発に成功した(ニュースリリース)。

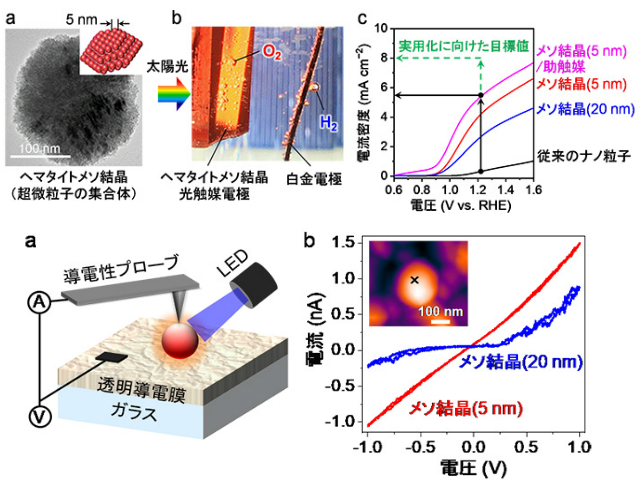

太陽光水素製造システムを社会実装するには,現状数%に留まっている太陽光エネルギー変換効率を10%程度以上に向上させる必要がある。研究グループは,光触媒の微粒子(数十nm)を精密に並べることで,電子と正孔の流れを制御する「メソ結晶技術」を開発してきた。最近では,この技術を赤錆として知られるヘマタイト(α-Fe2O3)に適用し,変換効率の大幅向上に成功している。

今回,ヘマタイトを超微粒子化することで,変換効率を理論限界値(16%)の42%まで向上できることを見出した。

光触媒反応における効率低下の主要因は,光照射によって生成した電子と正孔が基質分子(この研究では水)と反応する前に再結合してしまうこと。研究グループは,光触媒の超微粒子を配向を揃えて三次元構造化した「メソ結晶」をソルボサーマル法によって合成し,さらに,メソ結晶を透明電極基板に集積・焼結することで,導電性と水分解性能に優れたメソ結晶光触媒電極を開発した。

チタンを含むヘマタイトメソ結晶を透明電極基板上に塗布し,700℃で加熱することで,メソ結晶光触媒電極を作製した。メソ結晶表面に助触媒を付着させ,アルカリ水溶液中で擬似太陽光を照射したところ,1.23Vの電圧印加の下,5.5mAcm-2の光電流密度で水分解反応が進行することがわかった。

これは,光吸収特性とコストの両面において理想的な光触媒材料のひとつであるヘマタイトにおける世界最高性能となる。また,ヘマタイトメソ結晶光触媒電極は,100時間に渡る繰り返し実験においても安定に動作することがわかった。

高効率化の鍵は,メソ結晶を構成する微粒子のサイズ。5nmまで小さくし,粒子同士の接触面積を増やすことで,焼結する際に生成する酸素空孔の量を飛躍的に増やすことができる。それにより,電子密度が飛躍的に増加し,メソ結晶の導電性が大幅に向上した。

電子密度の増大は,メソ結晶表面に大きなバンドの曲がりを形成する。それにより,初期の電荷分離が促進されるとともに,表面に正孔が集まりやすくなる。この効果は超微粒子からなるメソ結晶において最大化され,水分解のボトルネットとされる水の酸化反応が高効率に進行することがわかった。

今後は,開発した光触媒電極をさらに高効率化するとともに,この技術を様々な材料や反応系に適用することで,太陽光水素製造や人工光合成の実用化を産学連携で進めていくとしている。