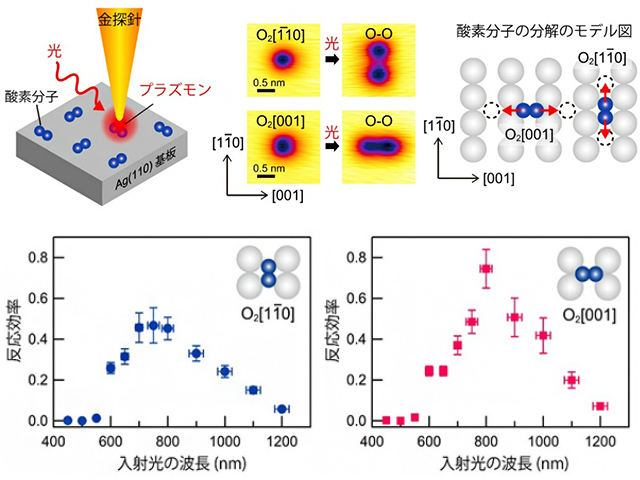

理化学研究所(理研),韓国 蔚山大学,米イリノイ大学の研究グループは,「局在表面プラズモン共鳴現象(プラズモン)」によるnmサイズの領域に局在した光によって,銀表面に強く吸着した酸素分子が分解する様子を単一分子レベルで観測し,その反応機構を明らかにした(ニュースリリース)。

理化学研究所(理研),韓国 蔚山大学,米イリノイ大学の研究グループは,「局在表面プラズモン共鳴現象(プラズモン)」によるnmサイズの領域に局在した光によって,銀表面に強く吸着した酸素分子が分解する様子を単一分子レベルで観測し,その反応機構を明らかにした(ニュースリリース)。

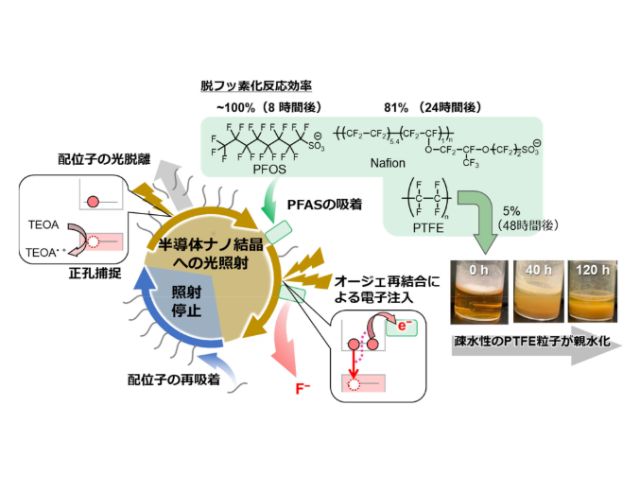

研究グループは,プラズモンのナノの光が起こす化学反応を単一分子レベルで観測するため,走査型トンネル顕微鏡(STM)を用い,先端が鋭く尖った金のSTM探針と金属基板間のナノの隙間に光を照射することで生成できるプラズモンを利用した。

表面を清浄化した銀基板(Ag(110)単結晶基板)を89ケルビン(K,-184℃)に冷却し,酸素分子を化学吸着させることでサンプルを作製し,5K(-268℃)の極低温下でSTMを用いて調べた。金探針を一つの酸素分子の上に近付けて光照射すると,酸素分子の分解が起こり,二つの酸素原子に分かれる様子が観測された。

また,酸素分子は,可視域から近赤外域にわたる幅広い波長域のナノの光で分解することが明らかになった。さらに,銀表面に化学吸着した酸素分子には二つの吸着状態があり,吸着状態によって反応効率が異なることが示された。

反応機構の詳細を調べたところ,理論計算から,酸素分子は銀基板から電子を受け取り,陰イオン状態で強く化学吸着していることが示された。さらに,酸素分子の分子軌道のうち反結合性(π*)軌道がフェルミ準位に幅広くまたがって分布しており,分子軌道が離散的なエネルギー準位を持つ気体の酸素分子の場合と大きく異なることが分かった。

STM探針から酸素分子に電子またはホール(正孔)を注入したときの分解反応の効率を調べた結果,電子よりもホールを注入したときの方が分解反応の効率が高いことが示された。これにより,フェルミレベル以下に分布する分子軌道が,分解反応において重要な役割を果たすことが明らかになった。

以上の結果から,プラズモンによる酸素分子の分解反応では,プラズモンが緩和する過程で生成されるホット電子とホットホールが、酸素分子の反結合性(π*)軌道に移動することで酸素分子を励起し,分解反応が起こることが明らかになった。

さらに,反結合性(π*)軌道はフェルミレベル以下に多く分布していることからホット電子よりもホットホールの方が分子への移動が有利で,分解反応をより効率良く引き起こしていることを単一分子レベルの反応観測から初めて示した。

この成果はプラズモンが引き起こす化学反応を設計し制御する指針となることから,新しい光触媒の開発に貢献するとしている。