情報通信研究機構(NICT),米NOKIA Bell Labs(ベル研)の研究グループは,標準外径(0.125mm)結合型3コア光ファイバーを用い,172Tb/sで2,040kmの大容量・長距離伝送実験に成功した(ニュースリリース)。

情報通信研究機構(NICT),米NOKIA Bell Labs(ベル研)の研究グループは,標準外径(0.125mm)結合型3コア光ファイバーを用い,172Tb/sで2,040kmの大容量・長距離伝送実験に成功した(ニュースリリース)。

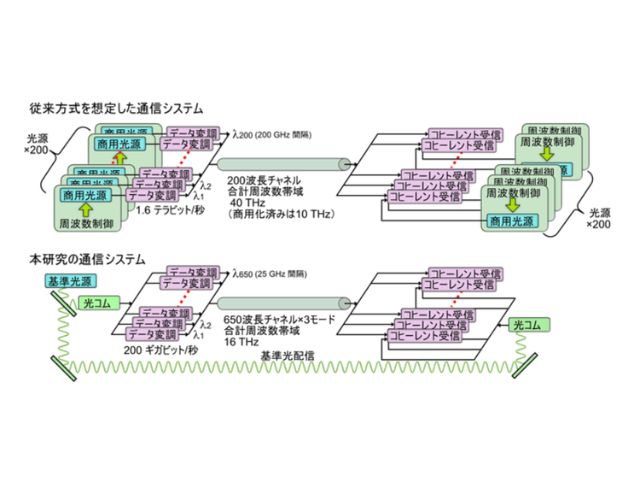

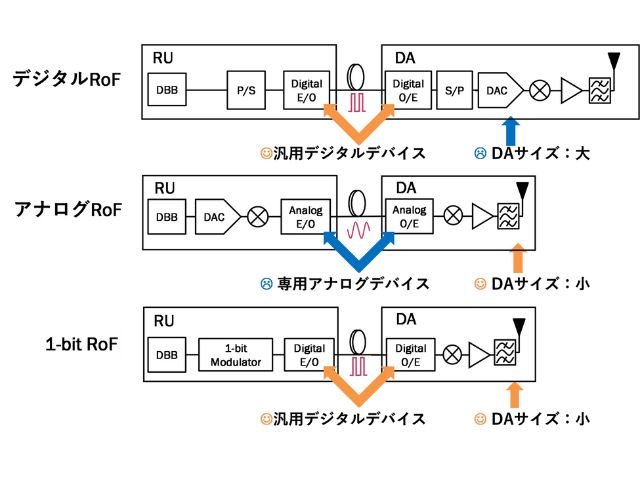

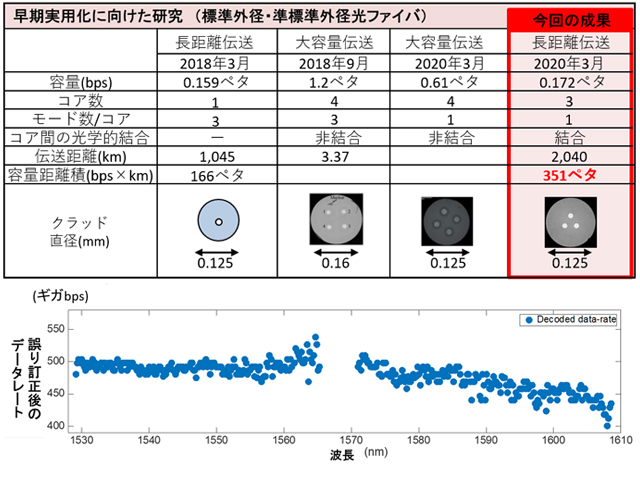

究極の大容量を追求する研究では,光ファイバーのコアを増やし,各コアに異なるモードの光信号を伝送するマルチコア・マルチモード光ファイバーが研究されている。一方,早期実用化を目指した研究では,製造方法や扱いやすさなど考慮した標準外径(0.125mm)程度のマルチコア又はマルチモード光ファイバーの研究が行なわれている。

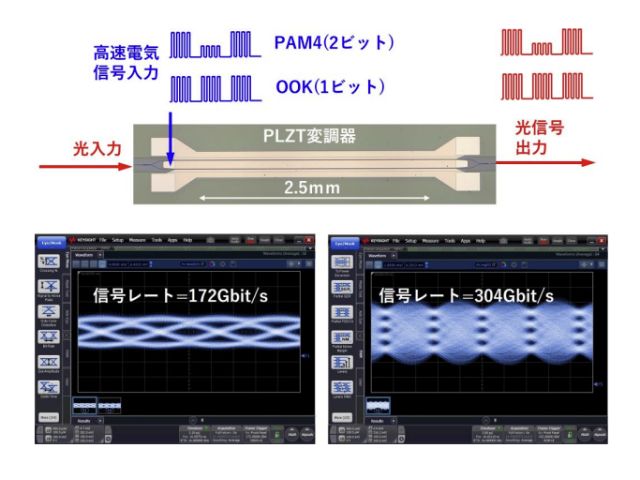

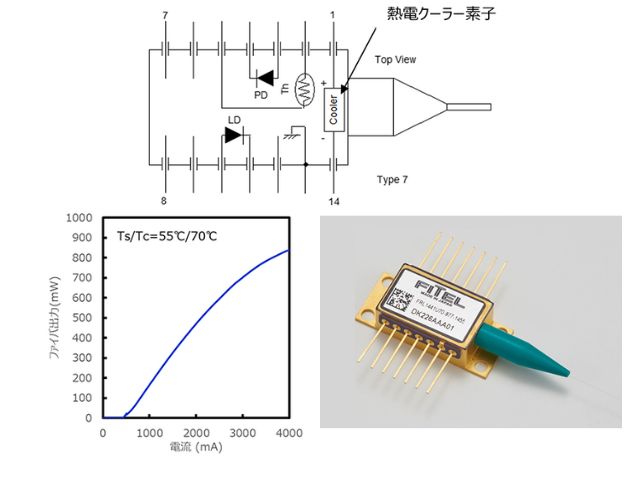

今回は,ベル研の実施した,結合型マルチコア光ファイバーにおける抑圧されたモード分散特性を利用した長距離伝送実証実験結果を基に,NICTが大容量・長距離伝送システムを構築し,359波長を16QAM変調し,合計172Tb/s光信号の2,040km伝送に成功した。これは,伝送能力の一般的な指標である伝送容量と距離の積に換算すると,351Pb/s×kmとなり,これまでの世界記録(NICT)の約2倍になる。

結合型マルチコア光ファイバーは,マルチモード光ファイバーと同様に受信側では信号処理(MIMO処理)によって干渉を除去する必要があるものの,各コアの伝搬損失のばらつきが小さい(モード分散が抑圧されている)特性があり,長距離伝送に適している。

また,この特性により信号処理の負荷を小さくすることができるため,マルチモード光ファイバーと比べ伝送システム全体の省電力化が可能となる。

しかし,これまでは限られた信号帯域(波長範囲換算で5nm以下)でしか伝送が行なわれておらず,長距離伝送特性と大容量伝送の両立が可能かどうかは不明だった。

今回,標準外径の光ファイバーを用いて,日本の基幹系通信容量(10Tb/s)の17倍である172Tb/sの2,040km伝送に成功した。標準外径の光ファイバーは,実際に敷設を行なうケーブル化の際に,既存の設備を流用することが可能で,大容量基幹系通信システムの早期実用化が期待できるという。

研究グループは今後も,ますます増加していく,5Gを利用したサービスや海底ケーブルを経由した国際間通信などのトラヒックをスムーズに収容可能な未来の光通信インフラ基盤技術の研究開発に取り組んでいくとしている。