慶應義塾大学の研究グループは,銀原子数十個からなるナノクラスターのプラズモン応答を用いると,従来では観測できない物質表面の下(「埋れた界面」)で引き起こされる波のエネルギー伝播を観測できることを明らかにした(ニュースリリース)。

慶應義塾大学の研究グループは,銀原子数十個からなるナノクラスターのプラズモン応答を用いると,従来では観測できない物質表面の下(「埋れた界面」)で引き起こされる波のエネルギー伝播を観測できることを明らかにした(ニュースリリース)。

近年,光通信技術や光エネルギー活用を高度化することは,一層の高速通信や新たなエネルギー資源を開発する上で重要であることから,ナノテクノロジーと組み合わせた研究開発が盛んに行なわれている。

光と物質の相互作用の1つとして,光を金属表面に照射する際に生成される表面プラズモンポラリトン(Surface Plasmon Polariton, SPP)が古くから知られている。

このSPPが表面を伝播する現象は,プラズモニック光回路やプラズモニックレーザーなどのナノデバイスへの応用や,太陽電池などの光電変換デバイスの高効率化に貢献できると期待されている。

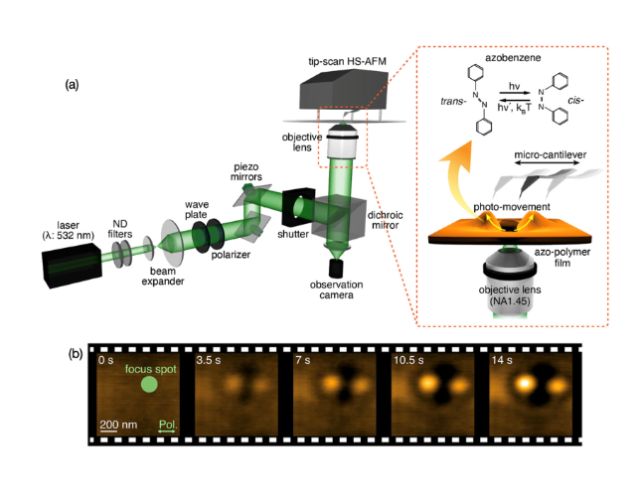

このSPPの伝搬が時間とともに変化する様子を可視化することは,SPPの伝播効率の改善とともにSPPの伝播を時空間で精密制御する上で重要であることから,SPPの可視化の手法の開発が強く望まれていた。

これまでのSPP可視化の手法では,近接場光学顕微鏡法,光学顕微鏡を用いた蛍光イメージングやテラヘルツ分光,走査型電子顕微鏡内のカソードルミネッセンスを用いる手法などがあるものの,これらは空間分解能や時間分解能の点で課題があった。

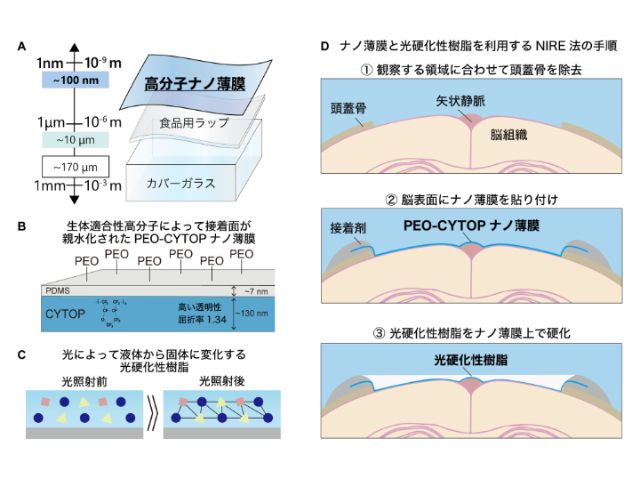

さらに,SPPによる界面での電磁場の変調は数nmの分子膜で覆われるだけで極端に検出感度が低下するため,分子膜で覆われた分子膜と金属表面との界面におけるSPPを高感度で可視化する手法の開発が求められていた。

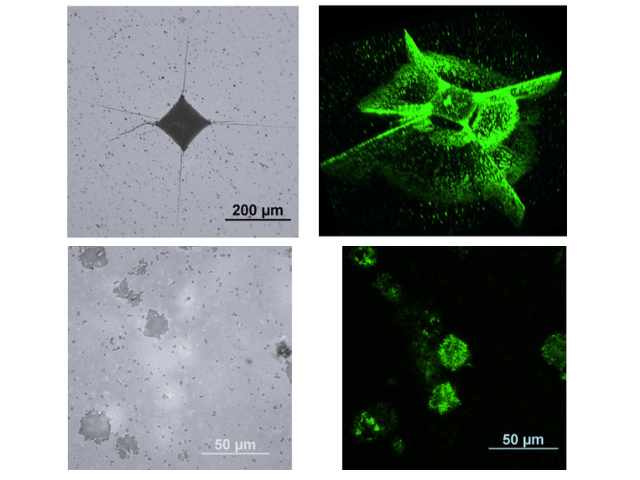

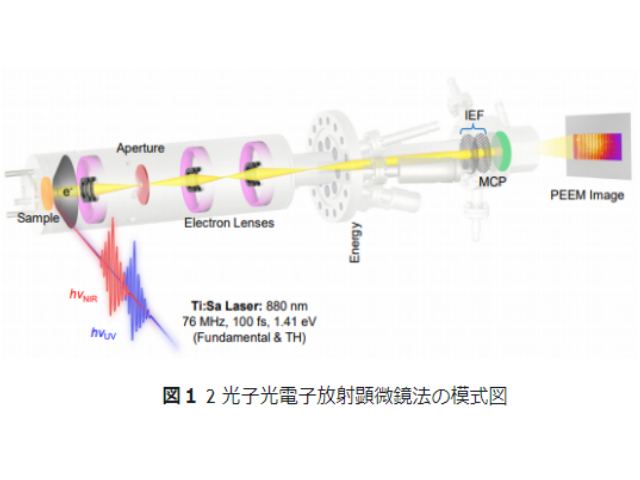

研究グループでは,SPPの可視化と物理特性の評価を光電子放射顕微鏡(PEEM)を用いて行なった。とりわけ可視化が難しいとされる,金属表面が分子膜で覆われた界面で伝播するSPPをPEEMで観測する手法の開発に取り組んだ。

その結果,最表面に銀ナノクラスターを増感剤としてわずかに蒸着することで,従来観測できなかった分子膜表面から10nm以上も下の「埋れた界面」のSPPを可視化することに成功した。

これらの結果は,SPP伝播を利用するプラズモニック光回路やプラズモニックレーザー,太陽電池などのナノデバイスの開発において,有効な基盤技術になることが期待されるとしている。