東京大学,高エネルギー加速器研究機構,米University of Central Floridaの研究グループは,高強度赤外レーザーから発生させた数百アト秒の時間幅を持つ波長3nmの軟X線パルスを用いて,一酸化窒素分子内のアト秒からフェムト秒領域にわたる電子・原子核ダイナミクスの観測に成功した(ニュースリリース)。

東京大学,高エネルギー加速器研究機構,米University of Central Floridaの研究グループは,高強度赤外レーザーから発生させた数百アト秒の時間幅を持つ波長3nmの軟X線パルスを用いて,一酸化窒素分子内のアト秒からフェムト秒領域にわたる電子・原子核ダイナミクスの観測に成功した(ニュースリリース)。

高強度超短パルスレーザーを貴ガスに強く集光すると,極端紫外線(波長120~6nm)や軟X線(波長6~0.5nm)領域の「高次高調波」と呼ばれるコヒーレントなパルス光が発生する。

高次高調波のパルス幅は数百アト秒にまで短くすることが可能であり,これを用いたアト秒ポンプ・プローブ分光は,現在,最も速い物理現象をとらえることができる実験手法として知られている。

アト秒ポンプ・プローブ分光では,高次高調波の波長を,各元素の「吸収端」と呼ばれる,吸収が急峻に増大する領域に調整することで,特定の元素のダイナミクスを追跡することが可能となる。

しかし,高次高調波の波長は,典型的には10nm以上であり,短波長の高次高調波を得ることが実験的に困難であることから,窒素(吸収端波長3.1nm)や酸素(吸収端波長2.3nm)といった重要な元素に対するアト秒ポンプ・プローブ分光は確立されていなかった。この研究では,高強度の赤外レーザーを用いて,波長3nmの高次高調波を発生させ,窒素の吸収端におけるアト秒ポンプ・プローブ分光に世界で初めて成功した。

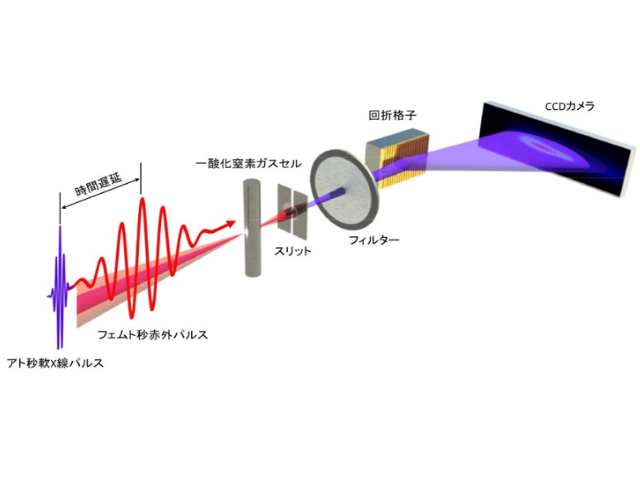

実験では,一酸化窒素分子に強い赤外レーザーパルスを照射し,その後遅延をつけて波長3nmの軟X線パルスを照射して,その吸収スペクトルを観測することで,一酸化窒素分子の赤外レーザーパルスによる光イオン化,およびその後の分子振動・回転のダイナミクスを統一的にとらえた。

この研究で実証された手法は,様々な物質に応用可能であり,窒素が関連する光触媒反応等,応用上重要な光化学反応の素過程の理解に寄与するという。また,今後さらにアト秒軟X線パルスの波長を短くすることにより,より多くの元素の吸収端をカバーできるとしている。