国立天文台(NAOJ),東京大学の研究グループは,アルマ望遠鏡を用いてくじら座49番星を観測し,この星の周囲を非常に大量の炭素原子ガスが取り巻いていることを明らかにした(ニュースリリース)。

国立天文台(NAOJ),東京大学の研究グループは,アルマ望遠鏡を用いてくじら座49番星を観測し,この星の周囲を非常に大量の炭素原子ガスが取り巻いていることを明らかにした(ニュースリリース)。

星と惑星系は,星と星の間に漂う水素分子を主成分としたガスや塵からなる分子雲が,自らの重力で収縮することにより誕生する。生まれたばかりの星(原始星)の周りにはたくさんのガスが存在し,原始星に向かって落下している。それと同時に,原始星の周りではガスと塵からなる円盤(原始惑星系円盤)が成長し,惑星誕生のステージが整う。

その円盤内で塵の合体成長を繰り返して惑星が作られ,円盤のガス成分が消失することで惑星系の形成が完了すると考えられている。形成されたばかりの惑星系では,惑星などの天体ができる際に残った塵や,岩石同士の衝突でまき散らされた塵が円盤状に漂っている。これは「デブリ円盤」と呼ばれ,惑星系形成の最終段階に当たる。

これまで,デブリ円盤にはガス成分は存在しないと考えられてきた。ところが近年,デブリ円盤にガスが発見され始めた。研究グループも,2017年,NAOJアステ望遠鏡を用いた100時間以上の観測により,若い星くじら座49番星のデブリ円盤に世界で初めて炭素原子ガスを検出した。

地球から186光年の距離にあるくじら座49番星は,年齢が4000万歳と見積もられており,標準的な惑星形成理論ではすでに惑星形成が完了してガスが散逸している段階にある。

これらの発見から,デブリ円盤のガスの起源について,二つの考え方が提示された。一つは,惑星系のもとになったガスが残存しているという「残存説」,もう一つは,原始惑星系円盤のガスが一度消失した後,塵や微惑星の衝突によってガスが新たに供給されているという「供給説」。このふたつの説のどちらが正しいのか,まだ決着はついていない。

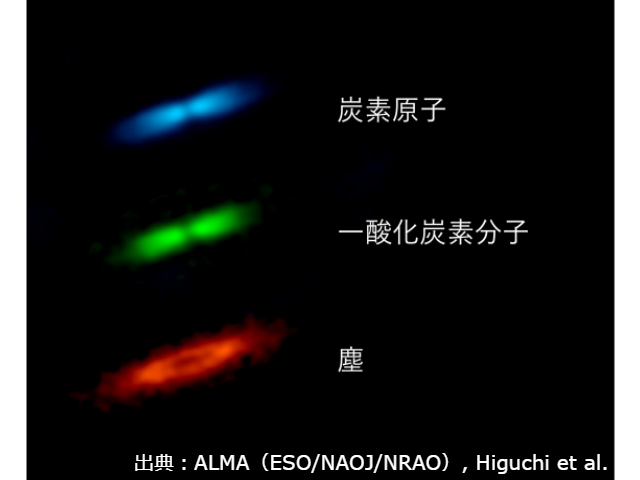

そこで研究グループは今回,アルマ望遠鏡を用いてくじら座49番星を観測した結果,デブリ円盤内で最も豊富に存在する分子である一酸化炭素よりも,炭素原子のほうが広い範囲に分布していた。

さらに,炭素原子の希少同位体である13Cのサブミリ波輝線(周波数492GHz)の検出にも世界で初めて成功した。計算の結果,くじら座49番星のデブリ円盤に含まれる炭素原子ガスは,これまで考えられていたよりも10倍以上存在することが明らかになり,「残存説」「供給説」とも矛盾する結果となった。

これらの研究結果は惑星形成の最終段階におけるガスの散逸過程,ひいては惑星形成過程全体に再考を迫る重要な成果となるとしている。