東京大学の研究グループは,ガラス転移点近傍で液体のダイナミクスが急激に遅くなり,粘性が何桁にもわたって増大する現象の物理的起源を探るべく研究を行なった(ニュースリリース)。

東京大学の研究グループは,ガラス転移点近傍で液体のダイナミクスが急激に遅くなり,粘性が何桁にもわたって増大する現象の物理的起源を探るべく研究を行なった(ニュースリリース)。

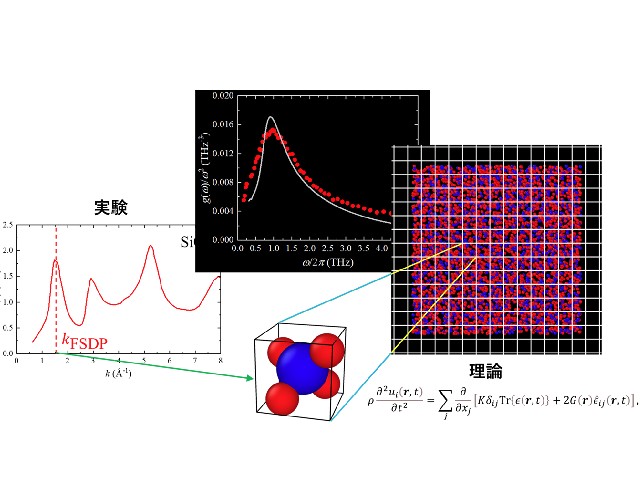

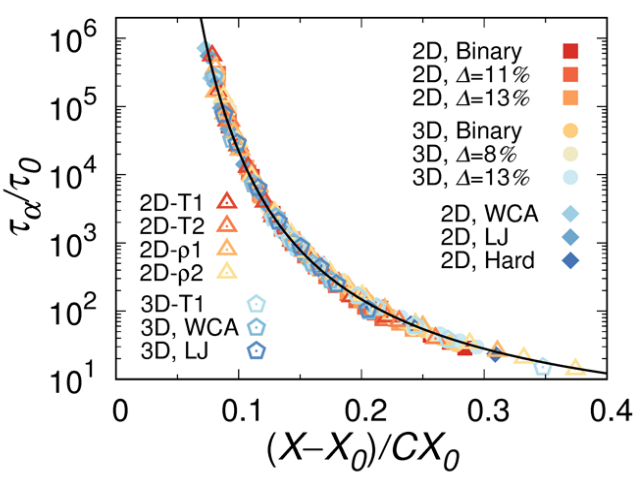

研究グループは,粒子間の相互作用が中心間の距離だけに依存する2次元,3次元の16種類のガラス形成液体について研究を行ない,中心粒子から見たときの周りを取り囲む隣の粒子の並び方に注目し,パッキング能の度合いを熱揺らぎの下で測定し,それを液体における構造化を特徴づける構造秩序変数Xとして定義した。

そして,この量Xが,温度や圧力といった,液体のダイナミクスを制御する物理変数と単純な比例的関係にあることを見出した。さらに,この量Xとダイナミクスを特徴づける特徴的時間の関係を調べたところ,上述の16種類の液体についてその種類によらず,両者の間に普遍的な関係があることが明らかになった。

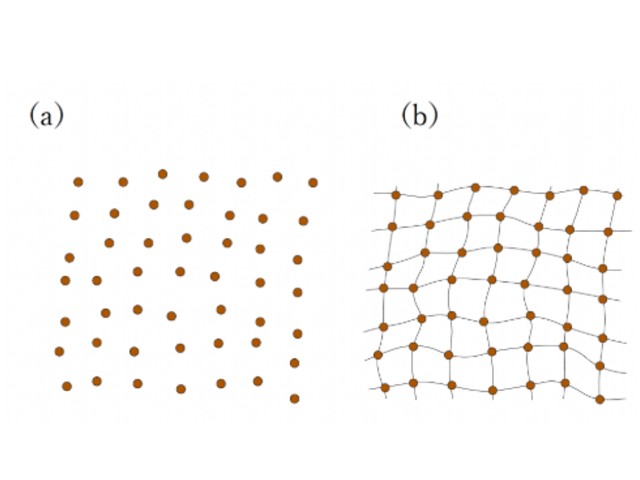

球対称ポテンシャルで相互作用するさまざまなガラス形成物質の動的な性質が,液体の中の構造のパッキング能により普遍的に記述されることは,液体の構造が温度の低下や圧力の上昇に伴い,自発的にパッキングのいい構造に徐々に自己組織化していること,さらにはこの自己組織化こそが,ガラス転移点近傍の遅いダイナミクスの起源であることを示唆しているという。

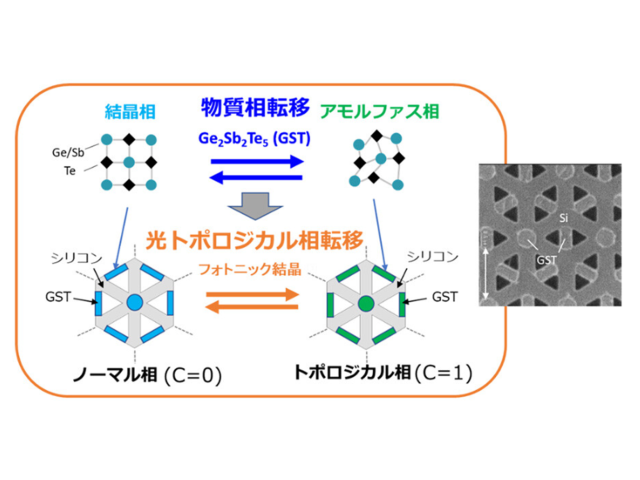

液体のダイナミクスの急激な減速が,少なくとも球対称ポテンシャルで相互作用する系においては,パッキング能の高い構造の形成に支配されているという今回の発見は,ガラス転移が,純粋に動的な現象ではなく,熱力学的な因子が重要な役割を演じている現象であることを強く示唆するものだとする。

パッキング能が高い領域では粒子は個々に運動することができず,協同的に運動せざるをえないために,ダイナミクスの低下が起きると推測される。このことは,液体の場合には粒子が熱的に揺らぐという点を除くと,電車が込んでくるにつれ人々の配置がパッキングの高い構造になっていく様子に似ている。

また,上記の構造的特徴は,従来の液体論で用いられてきた二粒子間の距離の情報(二体相関)では記述不可能な粒子の周りの複数の隣接粒子がかかわる多粒子間の相関(多体相関)を反映しており,過冷却液体の理解には,従来の液体論の枠を超え,多体相関を考慮することが重要であることを示唆しているという。

この研究の成果は,長年の謎であったガラス転移の起源の解明に大きく貢献するものとしている。