京都産業大学,超電導センシング技術研究組合,四国電力総合研究所の研究グループは,Hg系の多層銅酸化物高温超伝導体の超伝導を担う銅酸素(CuO2)平面の銅サイトのスピンナイトシフトの値と単位胞内に含まれるCuO2平面の枚数の偶奇性に相関があることを発見した(ニュースリリース)。

京都産業大学,超電導センシング技術研究組合,四国電力総合研究所の研究グループは,Hg系の多層銅酸化物高温超伝導体の超伝導を担う銅酸素(CuO2)平面の銅サイトのスピンナイトシフトの値と単位胞内に含まれるCuO2平面の枚数の偶奇性に相関があることを発見した(ニュースリリース)。

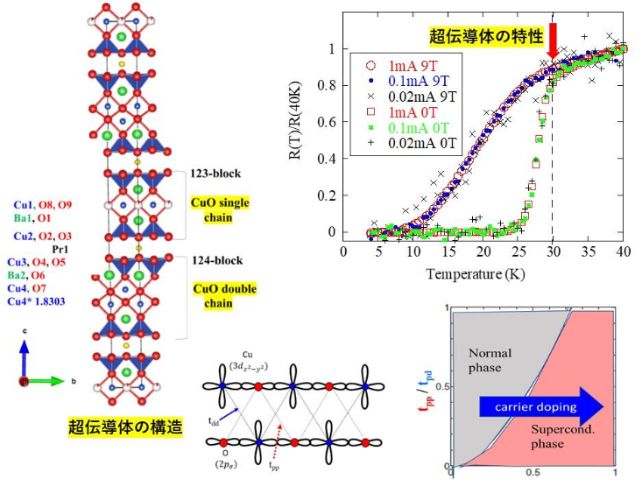

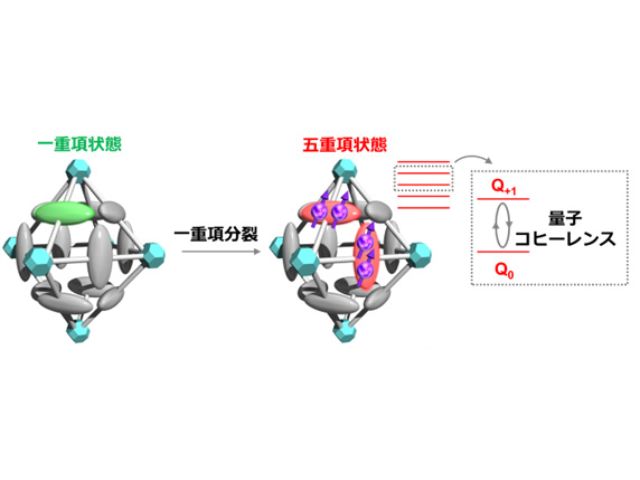

Hg系銅酸化物高温超伝導体は,1980年代中期に発見されたセラミックス超伝導体(銅と酸素のイオンが正方格子を組んだCuO2平面が層状に結晶格子を組んだ擬2次元平面構造をもつ化合物)の中で最高の超伝導転移温度Tcをもつ物質群。単位胞内にCuO2平面を1,2,3,4,5枚を含む物質群ホモロガスシリーズを形成している。

物質全体(バルク)を測定する実験手法では,磁性イオンを単位胞内に複数含む物質の各イオンの磁性を分離して知ることは困難だが,核磁気共鳴(NMR)法などの局所的なプローブを用いることで個別の値を知ることが可能となる。

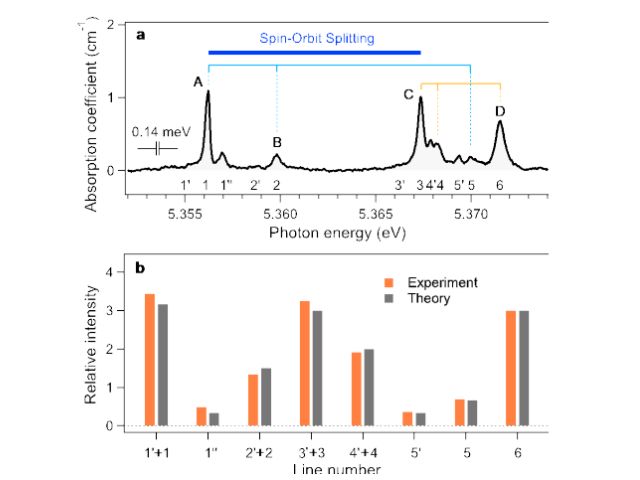

今回, 銅アイソトープ63Cuを濃縮した三重層超伝導体Hg1223に対して63Cu NMRスピンエコー法を用いたサイト選択的な測定を行なったところ,それまでに得られていたHg系のデータと総合して新しい発見があった。

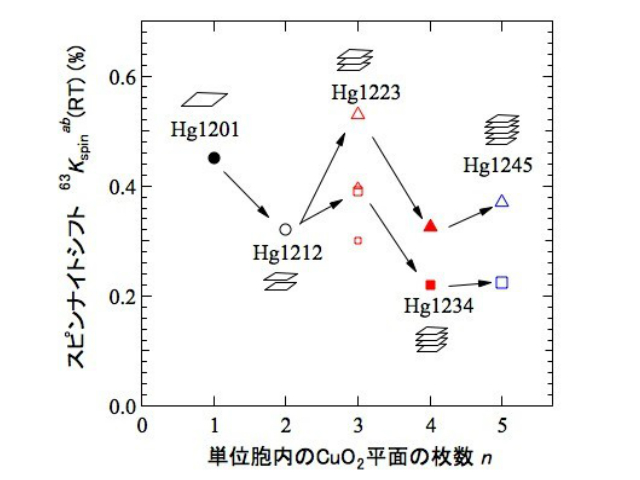

最適キャリア濃度にあるHg多層系における単位胞内のCuO2面の枚数nに対して63Cu核の室温ナイトシフトの面内成分63Kspinab(RT)をプロットしたところ,面の数の偶奇性によって大きさに違いがあり,枚数依存性に2つの傾向があることがわかった。そして単位胞内にCuO2平面を偶数枚もつ系の方が奇数枚もつ系よりも小さい値を示す傾向があった。

ナイトシフトは個々の磁性イオンのスピン帯磁率に比例した物理量。超伝導になる前の常伝導状態の伝導面内には電子のスピン対が仮形成されるという説があるが,それに加えて多層系では面間でもスピン対が形成されつつあることを示唆する結果と考えられるという。

研究グループはこれらの結果,単位胞内の個々のCuO2面のスピン帯磁率の値を知ることで,伝導電子間の有効相互作用の次元性について知見を深めることができたとしている。