東北大学と東京大学の研究グループは,Lu2BiFe4GaO12からなる薄膜を作製し,この試料において,室温かつ低磁場な環境においても音波(フォノン)がスピン流を増幅することを明らかにした(ニュースリリース)。

東北大学と東京大学の研究グループは,Lu2BiFe4GaO12からなる薄膜を作製し,この試料において,室温かつ低磁場な環境においても音波(フォノン)がスピン流を増幅することを明らかにした(ニュースリリース)。

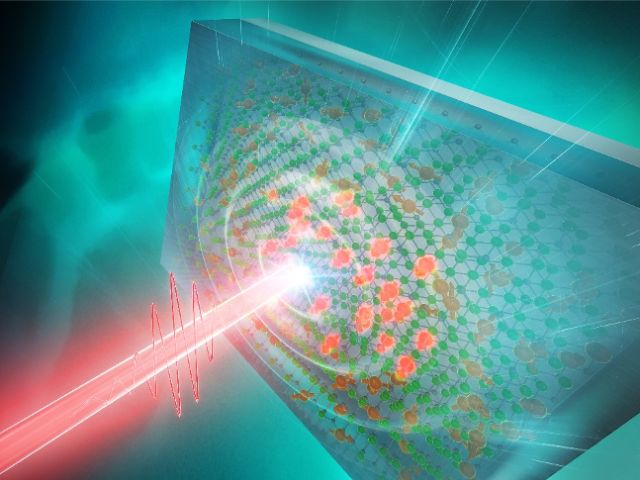

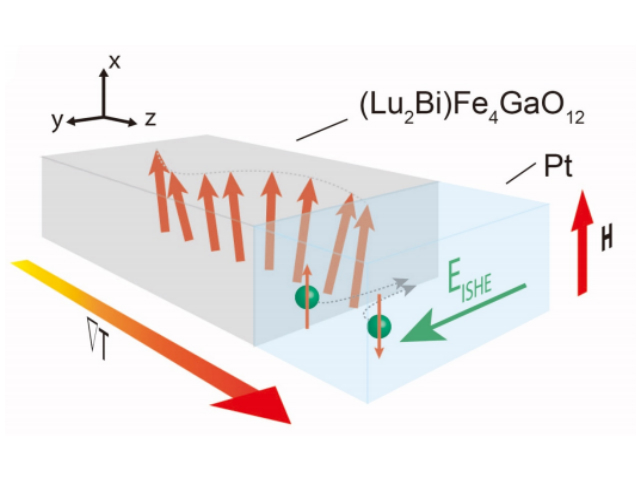

研究グループは今回,物質中のフォノンを利用したスピンゼーベック効果の増大現象を室温・低磁場で実現するための研究を行ない,従来,スピン流を担う素子として使われる磁性絶縁体,イットリウム鉄ガーネット(YIG)の薄膜に代わり,今回Lu2BiFe4GaO12(BiGa:LuIG)に着目した。

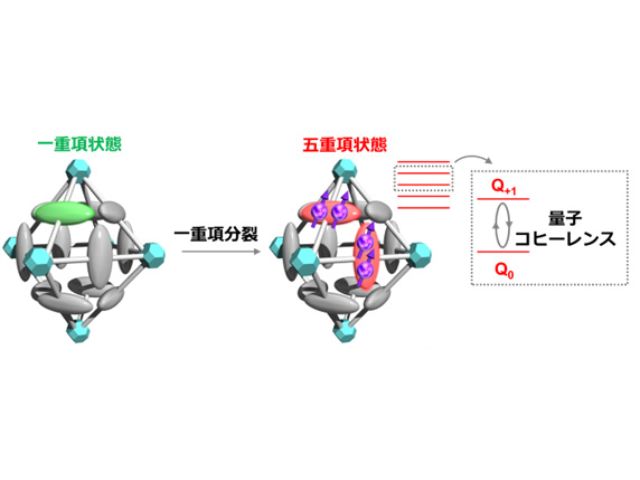

BiGa:LuIGはYIGと同じガーネットフェライト(磁性材料)と呼ばれるフェリ磁性体。フェリ磁性体は磁性を担う複数の磁気モーメントが異なる大きさで互い違いに整列することで磁性を発現している。

YIGでは磁性を担う鉄原子が結晶格子中の4面体の各頂点(dサイト)と8面体の各頂点(aサイト)に配置し,4面体と8面体とで磁気モーメントの向きが異なる。BiGa:LuIGはこの鉄原子がガリウム原子に置換された材料であり,この置換によって室温において材料全体の磁気モーメントが小さくなる磁気補償と呼ばれる状態に近づいている。

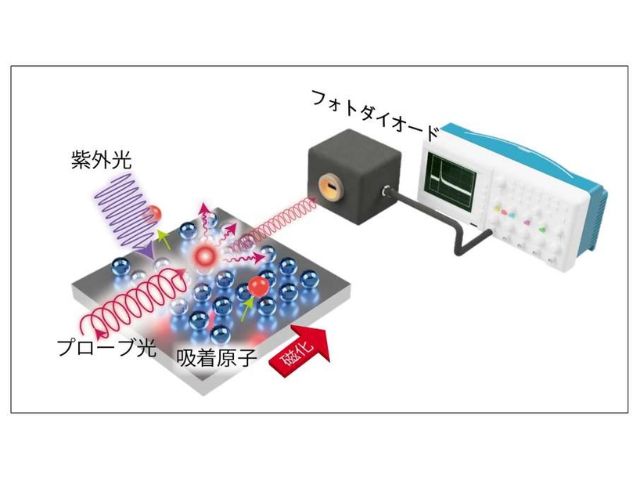

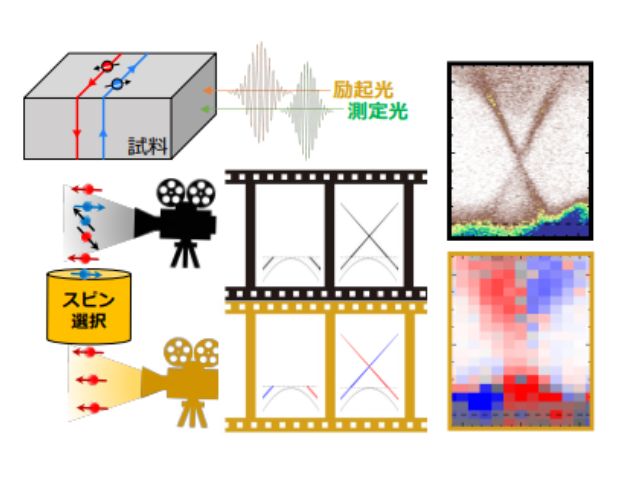

この磁気補償に近い状況を作ることで,マグノンの伝搬とフォノンの伝搬が似た振る舞いとなる共鳴条件が従来のYIGに比べて低磁場にシフトすることを見いだした。実験ではBiGa:LuIG薄膜を作製し,スピンゼーベック効果によって生じた起電力を測定した。

その結果,300K(27℃程度)かつ,0.42Tという比較的低い磁場という条件下において,マグノンとフォノンの周波数と波長が同じ場合,発電量が最大となるピークが現れた。

これは今まで同条件下において観測されていたYIG薄膜の増幅率が1.27%であったのに対し,BiGa:LuIG薄膜は10.21%とおよそ700%もスピン波を増幅させることがわった。

今回の結果を考察したところ,BiGa:LuIGではYIGの鉄サイトを他原子で置換したことでマグノンの伝搬距離が短くなっていることがわかった。通常であれば,フォノンとマグノンの混成による伝搬距離も短くなってしまうのではないかと考えられるという。

しかし今回の実験で,マグノンの伝搬距離が短くなることでフォノンとの混成効果を高め,マグノンの伝搬距離を実効的に伸ばす上で有利に働き,これがフォノンとの混成を利用したスピンゼーベック効果の増大が室温でも顕著に現れる理由であることがわかった。

今回の結果は,スピンゼーベック効果の熱電変換の向上にフォノンが実用できる可能性を示唆し,次世代のスピントロニクスデバイスに活用できる道が開かれるものとしている。