名古屋大学,高知大学の研究グループは,米ユタ州に分布する5千万年前の湖の地層を調べ,これまでは謎だった湖底で硬いガラスの層(チャート層)ができるメカニズムの解明に成功した(ニュースリリース)。

名古屋大学,高知大学の研究グループは,米ユタ州に分布する5千万年前の湖の地層を調べ,これまでは謎だった湖底で硬いガラスの層(チャート層)ができるメカニズムの解明に成功した(ニュースリリース)。

チャート層は,通常,海洋堆積物の地層で多く見られ,日本各地にも広く分布している。海洋堆積物中のチャート層は,放散虫と呼ばれるガラス質(SiO2)の殻を持った生物の遺骸が集積してできている。

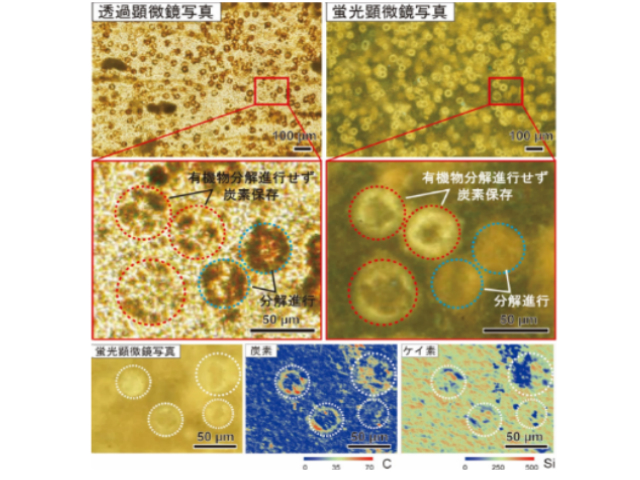

一方で,湖の地層にもチャート層が見つかることがある。しかし,湖でできたチャート層には,ガラス質の殻を持った生物遺骸が含まれておらず,湖でチャート層ができるメカニズムが長年の謎だった。

研究グループは,米ユタ州に分布する5千万年前の湖の地層(グリーンリバー層)を調査し,この地層に見られるチャート層には,藻類が繁殖したことを示す有機物が多量に含まれていることを発見した。そして,藻類の有機物が湖底で腐食した際に,湖水に溶け込んでいたガラス質(ケイ素)の成分が急速に沈殿し,チャートが形成されたことを明らかにした。

湖底でのチャート層の形成には湖水のpH(酸性・アルカリ性度)が関係することは以前から指摘されていたが,この研究ではそれが藻類の繁殖と湖底での有機物分解によって生じたことを,世界で初めて実証した。

さらに,チャート層は一定の周期性で形成されており,その頻度は太陽黒点周期と一致する約100年,200年,1000年毎に起こったこともわかった。このことから,太陽活動の周期的変化が藻の繁殖量を変化させ,それがチャート層の形成を引き起こしたことを明らかにした。

今後は,他の化学反応によって形成される堆積岩(チャート層や石灰岩など)にも,生物活動に伴うpHの変化によって,急速に形成されたものがあることが解明されるだろうとしている。