東京大学,立教大学,産業技術総合研究所,宇宙航空研究開発機構(JAXA)の研究グループは,金星探査機「あかつき」に搭載された中間赤外カメラを用いて,金星の雲の最も高い部分(雲頂,高度70km付近)におけるわずかな温度変動の分布とその動きを観測することに成功した(ニュースリリース)。

金星は,二酸化炭素を主成分とする濃い大気の上空には厚い硫酸の雲が浮かび,スーパーローテーションと呼ばれる高速風が存在する。

スーパーローテーションを維持するメカニズムのひとつとして,熱潮汐波と呼ばれる太陽光による大気加熱により昼側と夜側に異なる風のパターンを作る波による大気の加速が提案されているが,これまでの金星観測では太陽光に照らされた雲を観測してきたため,夜側を含めた実際の熱潮汐波による大気の運動がわからなかった。

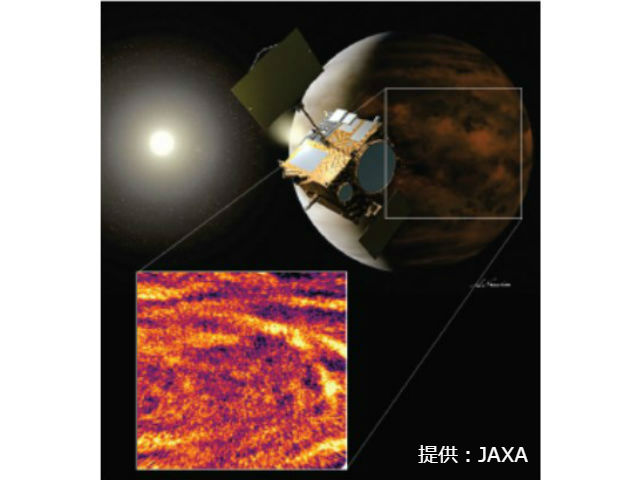

今回の研究では,中間赤外カメラ(LIR)を用いて金星の夜側の雲頂の温度構造や雲の動きを観測した。LIRは波長10μm付近の中間赤外線で雲頂の温度分布を観測する。しかし,小さなスケールの温度分布やその運動をとらえることは温度分解能(温度差を見分ける能力)の不足のためにできなかった。

そこで,研究グループは温度分解能を0.1°C程度にまで向上させる新たな画像解析手法を取り入れ,従来観測ができなかったわずかな温度変動の分布を可視化した。

今回発見した筋状や粒状の模様は,雲の中で生じている未知の気象現象の現れと考えられる。これらの模様を追跡することで,雲が昼間側では極向きに流れ,夜側では赤道向きに流れる傾向にあることもわかった。特に夜側の赤道向きに流れる傾向を観測によりとらえたのは今回の研究が世界初という。

研究グループは今後,雲の動きのより精密な解析によって風速を求め,熱潮汐波の空間構造を明らかにすることで,熱潮汐波のスーパーローテーションへの影響を見積もるなど,スーパーローテーションのメカニズムの解明へ近づけるとしている。