大阪大学,東京大学,物質・材料研究機構(NIMS),豊田工業大学の研究グループは,数~十数ナノメートル厚の金属磁性体薄膜に電流を流した際に発生する熱流の方向を,ひずみを加えることによって能動的に制御できることを実証した(ニュースリリース)。

大阪大学の研究グループは,フレキシブル基板上の柔らかいスピントロニクスデバイスを用いたIoTセンサー応用を進めている。中でも,磁性体にひずみが加わることで,その磁化の方向が変化する現象「磁気弾性現象」を利用した新しいメカニカルセンサーの開拓など,スピントロニクスの新たな産業応用展開を推し進めている。一方でNIMSは,独自の高感度な熱計測技術を利用して,磁性体特有の各種の熱電変換現象「スピンカロリトロニクス現象」を可視化することに成功してきた。

今回の研究では,これまで別々に研究されてきた磁気弾性現象とスピンカロリトロニクス現象を組み合わせることで,新しい熱流制御手法を開発した。

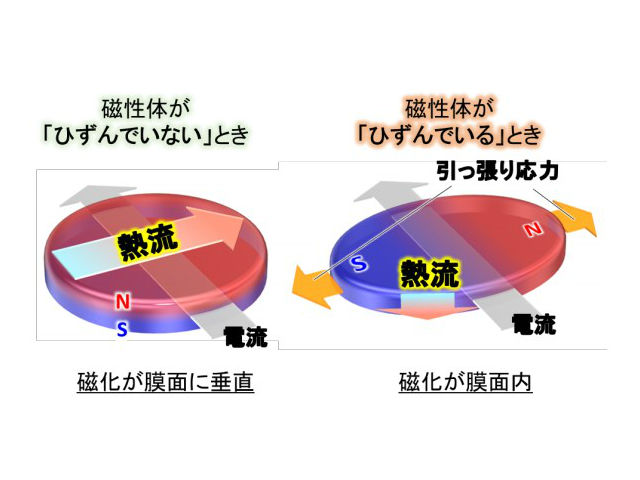

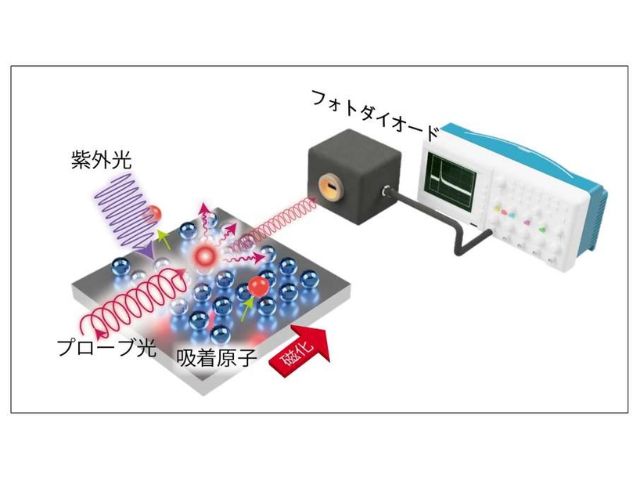

今回の研究では,フレキシブル基板上に製膜した数~十数ナノメートル厚の金属磁性体の薄膜を準備した。この薄膜はひずみを加えていない状態では磁化が膜面に垂直な方向を向いている。

基板を引っ張ることで金属磁性体薄膜にひずみを加えると,磁気弾性現象により,外部磁界がゼロのときの磁化の方向は膜面垂直方向から膜面内方向へ90度変化する。これにより,スピンカロリトロニクス現象により生じる熱流方向も,磁化方向の変化に付随して90度変化することが期待できる。

研究グループは,フレキシブル基板上の金属磁性体の薄膜を,Πの字型の細線形状に加工した試料に電流を流しながら熱分布を測定した。ひずみがゼロのときはΠの字型細線の端に異なる符号の温度変化が生じている。これは,スピンカロリトロニクス現象により熱流がΠの字型の細線の幅方向に生じていることを意味している。

一方,基板を引っ張り金属磁性体薄膜にひずみを与えると熱分布が大きく変化し,膜面垂直方向の熱流が支配的に生じていることが明らかになった。

研究グループは,今回観測された温度変化信号は小さな値に留まっているが,大きなスピンカロリトロニクス現象を示す磁性材料の開発や最適な熱設計により,加熱・冷却能を大幅に向上させることで,ナノスケールにおけるエレクトロニクスデバイスの熱エネルギー制御技術に展開できる可能性があるとしている。