九州大学,産業技術総合研究所(産総研),米ジョージア工科大学の研究グループは,TADF分子におけるスピン変換過程の詳細なダイナミクス,特にその遷移状態を実験および理論計算の両面で解明することに成功した(ニュースリリース)。

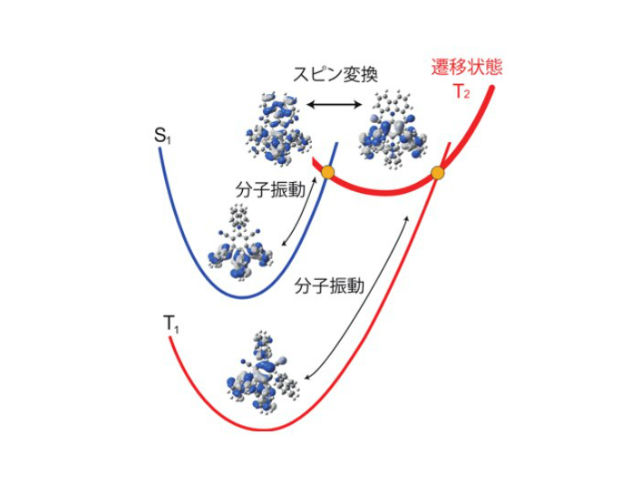

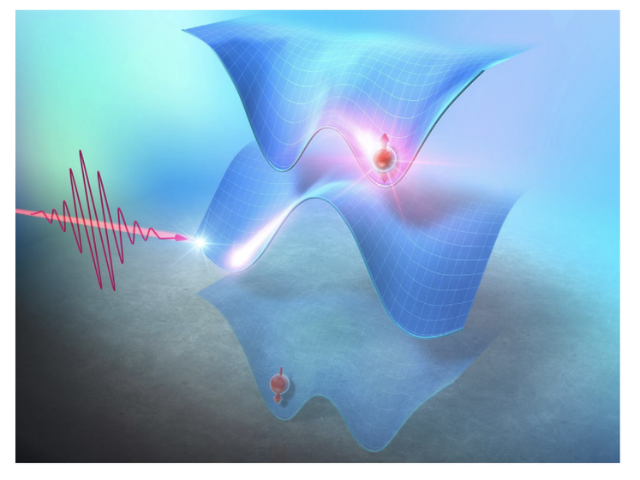

ほぼ100%の効率で電気を光へ変換できる熱活性化遅延蛍光(TADF)分子は,次世代の有機EL用材料として大きな注目を集めている。TADF現象が生じる鍵は,最低一重項励起状態(S1)と最低三重項励起状態(T1)と呼ばれる2つの状態での相互の「スピン変換」となる。このため,TADFの材料研究では,「そのスピン変換をいかに効率的に起こすか」ということが1つの目標となっている。しかし,そのスピン変換を媒介すると予想される「遷移状態」は未解明だった。

今回の研究では,TADF現象を示す有機分子におけるスピン変換過程のブラックボックスを解き明かすことを目指し,九州大学(分子デザイン,合成,光物性・励起ダイナミクス評価を担当),産総研(励起ダイナミクス評価,高速過渡吸収分光計測を担当),米ジョージア工科大学(理論・量子化学計算を担当)の研究グループが有機的に連携し,研究を進めた。

この研究の結果,複数個の電子ドナー基および電子アクセプター基から構成されるTADF分子では,そのスピン変換が特定の遷移状態を経由して進行することを初めて実験的に証明した。

さらに,その遷移状態の起源は,TADF分子を構成する「部分分子構造」に由来する電子状態で,分子振動がきっかけとなってその電子構造変化が生じることを,実験(有機合成,分子光物性測定,高速過渡吸収分光計測による遷移状態の観測等),および理論計算の両面で解明することに成功した。

この結果より,一連のTADF分子群におけるスピン変換特性を,統一的に説明が可能になった。この意義は,解明したメカニズムを分子デザインにフィードバックすることで,有機分子におけるスピン変換特性(例えば発光寿命)を自在に制御できる可能性を示したことにあるという。

研究グループは,今回の研究で得られた知見を生かすことで高効率かつ高耐久性を示すTADF分子を開発し,九州大学発のベンチャー企業のKyuluxと共同で,次世代有機ELの早期実用化を目指す。また,数ミリ秒以上と非常に長い発光寿命を示す高効率TADF分子を開発することも可能としている。