千葉大学の研究グループは,細胞内タンパク質の分解量を蛍光タンパク質によって簡便に解析できる手法を開発した(ニュースリリース)。

体の中の不要になったタンパク質は,細胞内小器官のリソソームに取り込まれ,酵素の力を借りて分解される。しかし,加水分解酵素に異常があると,タンパク質が通常通り分解できなくなり,リソソーム病の発症につながる。

リソソーム病は,厚生労働省から特定疾患の「難病」に指定され,現在までに40種類もの疾患が存在することがわかっているが,リソソーム内の活性の測定法には煩雑なものが多く,リソソームの動態を研究する上で制約になっていた。

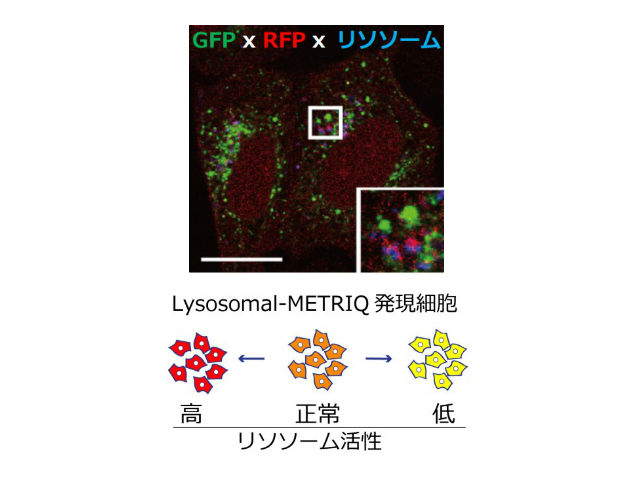

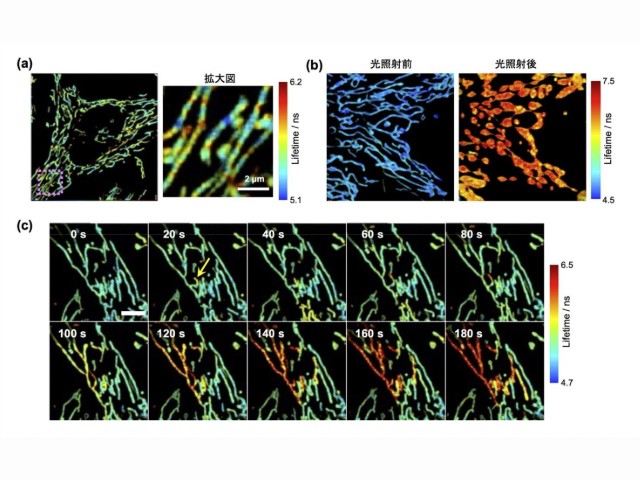

研究グループは,緑色と赤色の蛍光タンパク質を組み合わせたタンパク質プローブ「Lysosomal-METRIQ」を開発した。Lysosomal-METRIQを細胞に発現させてこれらの発現量を測定することで,細胞ごとのリソソーム活性を定量的に解析することに成功した。

この手法で,緑色蛍光タンパク質(GFP)でリソソーム依存的経路を,赤色蛍光タンパク質(RFP)で細胞全体を標識した。細胞あたりの各蛍光強度を測定して合算すると,正常な細胞はオレンジ色に,リソソーム活性が低い細胞は黄色に,高い細胞では赤色へ変化した。

細胞内に局在する蛍光タンパク質を蛍光顕微鏡で観察すると,細胞内のどのような変化がリソソームに影響を与えたか詳細に解析することも可能になる。この解析手法により,研究グループは,CDK5(cyclin dependent kinase 5)と呼ばれるタンパク質がリソソームの恒常性維持に貢献していることを発見した。

研究グループは今回,従来と比べて簡便かつ定量的にリソソーム活性の測定が可能になったことで,今後はリソソームの動態変化の研究,細胞ストレスの評価,薬効評価のスクリーニングなど,基礎研究から治療に有効な薬剤探索まで,幅広い用途で活用されることが期待できるとしている。