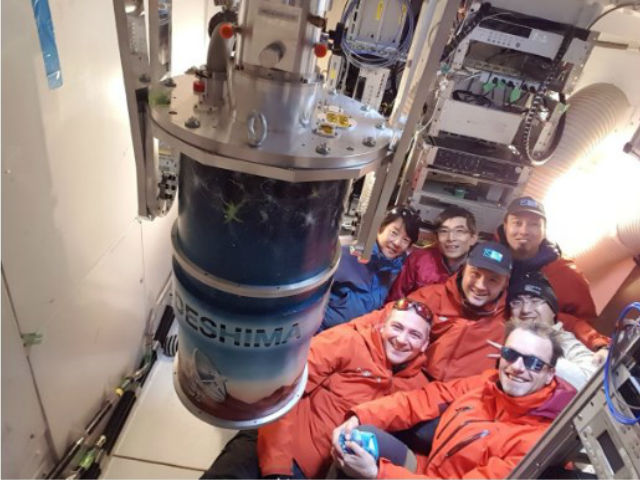

オランダデルフト工科大学,名古屋大学,東京大学らの研究グループは,最先端の超伝導技術を駆使して全く新しい仕組みの電波受信機「DESHIMA」を開発し,それを国立天文台がチリ共和国で運用するアステ望遠鏡に搭載することにより,天体からの電波観測に成功した(ニュースリリース)。

宇宙は膨張しているため,遠くの天体からやってくる電磁波は地球に届くまでの間に宇宙膨張によって,その波長が引き伸ばされる。この波長の伸び(周波数の低下)を「赤方偏移」と呼ぶ。赤方偏移を測定することで,電磁波を発した天体までの距離を測定することができる。ただし,赤方偏移を測るには,複数の分子・原子からの電磁波を捉える必要がある。

今回開発した受信機は,電波を波長ごとに分ける「フィルターバンク」と,電波を超高感度で受信するMKID(Microwave Kinetic Inductance Detectors)を組み合わせた。このフィルターバンクを電子回路上に構築することで,圧倒的な小型化に成功したという。MKIDは極めて微弱な電磁波を高い感度で捉えることができる超伝導素子で,電波の中でも特に波長の短いサブミリ波や遠赤外線を検出する次世代の観測装置において重要な役割を果たすと期待されている。

この受信機は,これまでの電波観測装置に比べて圧倒的に広い周波数帯の電波を一度に観測し,その電波を複数の周波数帯に分けて(分光)それぞれの強度を測定できる。この受信機が一度に観測できる周波数幅(332~377GHz)は,アルマ望遠鏡に搭載されている受信機が一度に観測できる周波数幅の5倍以上にも相当するという。

今回の試験観測では,地球からの距離およそ2.9億光年にある銀河VV114が観測対象に,周波数およそ340GHzに一酸化炭素分子が放つ電波が検出された。この銀河は既に過去の観測で赤方偏移が測定され,この受信機でも確かに同じ周波数に電波が検出されたことで,実際に天体までの距離測定に使えることが実証された。

さらに,オリオン大星雲では,一度に3つの分子(一酸化炭素CO,ホルミルイオンHCO+,シアン化水素HCN)からの電波を検出することに成功した。

研究グループは,今回の初観測の成功を受け,感度の向上や周波数帯の拡大に加え,現在の1画素から16画素の電波分光撮像カメラに拡張することも検討し,実現すれば宇宙の3次元地図をより効率的に作り上げることができるとしている。