九州大学の研究グループは,非常に短時間で生じる有機発光材料の分子の形状変化をリアルタイムで分析する手段を開発し,この手段を第三世代有機EL発光材料に適用することにより,その発光効率を決定づける要因を解明した(ニュースリリース)。

第三世代有機EL発光材料には,熱活性化遅延蛍光(TADF)というコンセプトが利用されている。分子の発光特性を左右する励起状態は,軌道を占有する電子スピンの組み合わせによって,一般に非発光性の三重項状態(T1)と発光性の一重項状態(S1)を取る。

発光効率を高めるためにはT1からS1へのスピン変換を起こすことが望ましく,T1とS1のエネルギー差(ΔEST)が小さくなるように分子を設計することで熱エネルギーを利用したT1→S1の変換を可能にする戦略が主にとられている。

しかし,TADFの起こりやすさを決めている要因は複雑で,機能を制御する鍵がどういった因子なのか詳細な解明が求められていた。特に,分子の発光特性を決めるのはナノ秒程度しか存在しない短寿命の励起状態であるため,この状態における分子の構造の情報を得る手段が乏しいことが大きな問題だった。

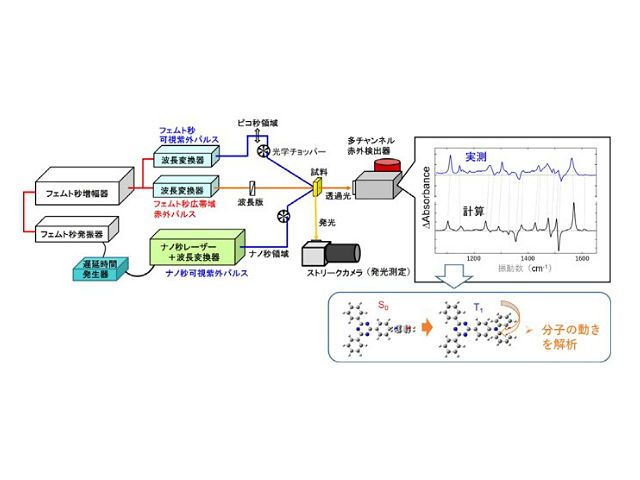

そこで今回の研究では,ピコ秒以下の時間幅をもつパルスレーザーを光源として用いた時間分解赤外振動分光装置を独自に開発した。TADF材料に今回開発した装置を適用することで,短寿命励起状態の分子構造を決定することができた。

得られた時間分解赤外スペクトルの解析から,TADFの効率が低い材料はスピン変換過程で分子構造が大きく変化している様子がわかった。その一方でTADFによる高い発光効率を示す材料ではスピン変換過程において分子構造の変化が小さいことが確認された。

さらに,実験によって得られたデータを計算化学によるシミュレーションと比較し,解析することで各分子の具体的な構造も特定することができた。これにより効率よく発光を起こすためには,スピン変換過程において分子の変形を抑えることが重要ということが明らかになった。

これは発光材料でスピン変換過程に伴って分子の形が変化している様子を実験的に明らかにした初めての例という。研究グループは,今回の研究を応用すれば,効率の良い発光材料を設計するための明確な指針が得られるとしている。