⼭形⼤学の研究グループは,ペロブスカイト太陽電池の新たな製法を開発し,低温形成・逆型構造で形成したペロブスカイト太陽電池として初めて,20%を超える変換効率を実現した(ニュースリリース)。

ペロブスカイト太陽電池は,塗布形成で簡便に形成でき,⾼い変換効率を実現可能な次世代太陽電池として,世界中で研究が進められている。

従来,ペロブスカイト太陽電池の作製⽅法としては,⾼温への耐性を有する特殊な透明導電膜(フッ素ドープSnO2(FTO))上に,⾼温プロセス(450℃~500℃)でチタニア(TiO2)を焼成し,TiO2を電⼦輸送層として,ペロブスカイト層,ホール輸送層,電極の順に形成する⽅法が⼀般的だった。

FTOに⽐べて導電性や加⼯性に優れ,ディスプレーや太陽電池で通常⽤いられるインジウム錫酸化物(ITO)の耐熱温度は300℃,プラスチック基板の耐熱温度は100~150℃で,いずれもこの⾼温プロセスでは使⽤できなかった。

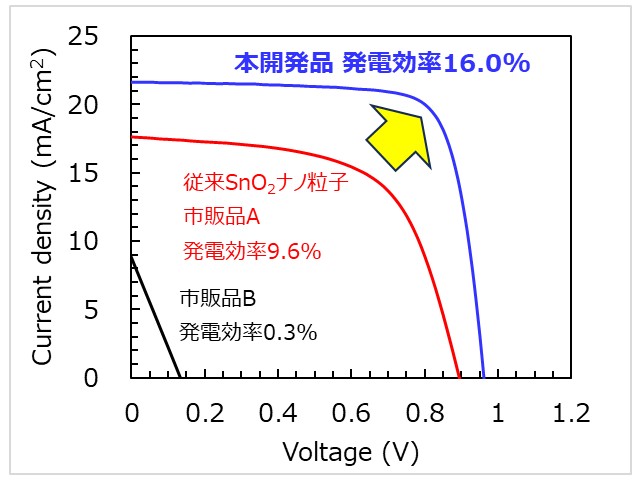

また,従来のペロブスカイト太陽電池の作製⽅法では,電⼦輸送層として使⽤されるTiO2に起因して,特性ばらつきやヒステリシスを⽰す場合があり,製造⾯において,多くの課題があった。そのため,プロセス温度を低減し,TiO2を⽤いずに済むような作製⽅法の検討が始まっていたが,これまでTiO2を⽤いない低温形成・逆型構造では,変換効率20%を超える優れた作製⽅法が開発されていなかった。

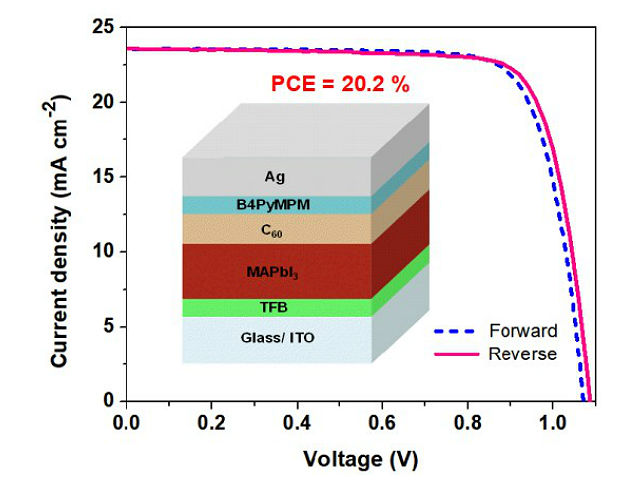

研究グループは,ITO基板上に,ホール輸送層,ペロブスカイト層,電⼦輸送層,電極の順で各層を成膜する「逆型」構造に着⽬して研究を進めてきた。

今回の研究では,ITO基板上にTFBというホール輸送性ポリマーを成膜した後,ペロブスカイト層をスピンコート成膜する⽅法を⽤い,結晶グレーンのサイズが300nmを超える良質なぺロブスカイト層を形成した。有機ELで培った知⾒をもとに,これまで太陽電池では使われていなかったTFBを⽤いることで,電圧ロスを抑え,1.07~1.09Vの⾼い開放電圧を引き出した。

また,電⼦輸送層として,C60及び,⾼移動度のB4PyMPMの2層構造を適⽤し,特性を最⼤限に引き出した。その結果,これまで低温形成・逆型としては17~19%であった変換効率の壁を破り,初めて20%を超える変換効率を実現した。

研究グループは,今回作製したペロブスカイト太陽電池は,変換効率のバラつきやヒステリシスが全般に抑えられ,基礎的な安定性も確認されており,今後,この形成法をさらに進展させることで,⾼効率な次世代塗布型太陽電池としての応⽤が期待できるとしている。