北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)は東京大学と共同で,電子伝達分子を持つ刺激応答性高分子を合成し,高分子の相転移によって電子伝達を加速させる人工光合成システムを構築した(ニュースリリース)。

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)は東京大学と共同で,電子伝達分子を持つ刺激応答性高分子を合成し,高分子の相転移によって電子伝達を加速させる人工光合成システムを構築した(ニュースリリース)。

石油ショック以来,持続可能社会の実現に向けて人工光合成が注目を浴び,様々なシステムが考案されてきた。しかし,実際の葉緑体が持つ光合成システムにあるような,水分子との連動的な電子伝達組織の構築が未だ提案されてこなかった。これに対しこの研究では,機能分子間の電子伝達に駆動力が生じるよう,高分子の相転移を利用した人工光合成システムを設計した。

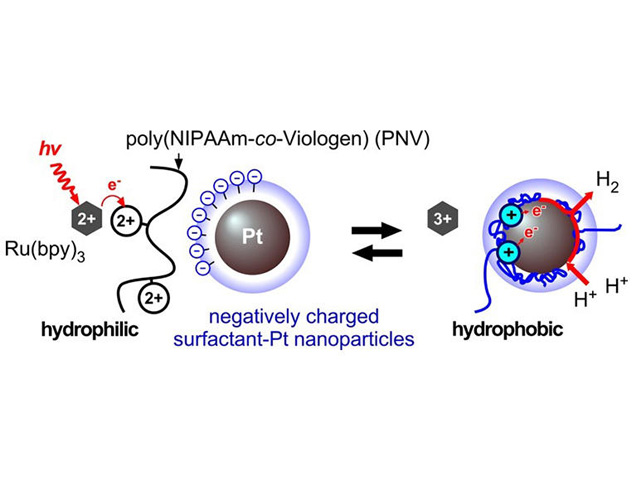

まず,刺激応答性高分子のポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)(poly(NIPAAm))に電子伝達分子ビオロゲンを導入すると,その酸化/還元状態によって高分子の相転移温度が異なることを見出した。この高分子poly(NIPAAm-co-Viologen)は一定温度下で酸化/還元変化により可逆的なコイル-グロビュール転移を伴い,加速的に電子伝達して水素を生成する。

光エネルギーが与えられた際,光励起電子をビオロゲン分子が受けると,その周辺の高分子は疎水的となる。これが,界面活性剤で分散された触媒ナノ粒子近傍の疎水的な空間に潜り込み,電子を渡して水素生成するという。

実際,可視光エネルギーを用いた水素生成は,相転移温度付近で10%を超え,高い量子効率が達成されたとする。従来の溶液システムによる人工光合成では,液相中で機能性分子や触媒ナノ粒子が乱雑な分散状態のため電子伝達も乱雑となり,反応が進むにつれて分子凝集による機能低下が問題であった。これとは大きく異なり,粒子間に高分子が介在することで粒子凝集を抑制すると同時に,高分子の相転移によって電子伝達の加速が得られたとする。

高分子相転移現象は,ソフトアクチュエータやドラッグデリバリーシステムの開発に広く利用されてきたが,今回の光エネルギー変換への利用は画期的だという。この成果により,可視光エネルギーによる人工光合成システム「人工葉緑体」の構築が期待されるとしている。