東京工業大学は,独自の化学設計指針をもとに,室温で緑色発光するペロブスカイト硫化物の新半導体「SrHfS3」を開発した(ニュースリリース)。

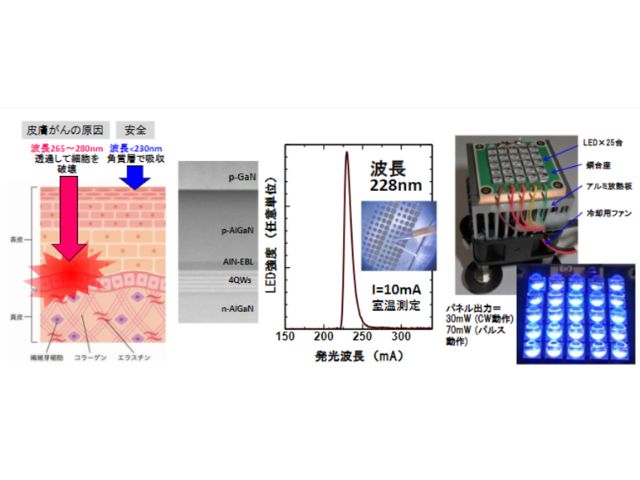

現在,発光ダイオード(LED)やレーザーダイオードとして幅広く用いられているInGaN系(窒化物),AlGaInP系(リン化物)の材料は,人間の視感度が最も高い緑色において,電流の光変換効率が大きく低下するという通称「グリーンギャップ問題」を抱えている。

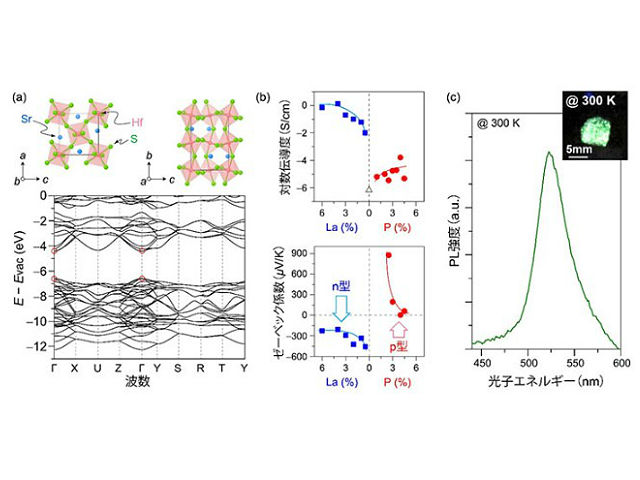

今回,研究グループは,p型とn型両方の電気伝導性と高効率な緑色発光という2つの機能を新材料で両立するため,(1)高対称性結晶中の非結合性軌道の利用と,(2)バンドの折り畳みを利用した直接遷移型バンドギャップを有する結晶構造の選定という2つの化学設計指針を提案し,その後候補材料のスクリーニングを行なった。

p型とn型の電気伝導性を実現するためには,電子が占有する準位のエネルギーを深くしつつ,正孔の準位を浅くする必要がある。そこで研究グループは,まず「非結合性軌道」を利用することを考えた。

これは金属と非金属元素の非結合性軌道が浅い価電子帯上端と深い伝導帯下端を形成するため,正孔と電子両方の電気伝導キャリアを安定化させることができると考えたことによる。そして次に,立方晶ペロブスカイトの長周期構造を選択することにより,バンドを物質内部で意図的に折りたたみ,直接遷移型のバンド構造を得ることを考えた。

これらの設計指針をもとに選定した斜方晶SrHfS3のバンド構造を第一原理計算により求めたところ,この長周期構造に起因して直接遷移型となっており,高効率な光の吸収,発光が期待できた。また硫黄(S)のp軌道とハフニウム(Hf)のd軌道でそれぞれ形成される価電子帯上端と伝導帯下端は,いずれもp型/n型ドーピングに適した準位となっており,これは設計指針に合致した新材料となる。

研究グループは,このSrHfS3試料を固相反応法で合成した。リン(P)およびランタン(La)を,それぞれ硫黄(S),ストロンチウム(Sr)位置に適量で置換することにより,p型およびn型の電気伝導性を制御できることを実験的に実証した。また,フォトルミネッセンス(PL)測定からは,室温においても目視可能なほど明るい緑色発光(波長520nm)が観測されたという。

これらの結果は,SrHfS3が緑色発光ダイオード用の半導体材料として有望であることを示しているのと同時に,今回の材料設計の有用性も実証するものだとしている。