理化学研究所(理研)と金沢大学は,スピネル型構造を持つイリジウム酸化物の薄膜を基板で制御することで,スピンのN極とS極が分化した単極子(モノポール)が粒子のように振る舞う「U(1)量子スピン液体」という状態が,従来よりも高温で出現することを理論的に発見した(ニュースリリース)。

電流を流さない多くの磁性体では,結晶中のイオンの周りに局在した電子が自転(スピン)することによって,極めて小さな磁石を形成している。スピンは通常,一定方向にそろって磁気秩序を示すようになる。ところが,スピン間の相互作用が互いに競合する場合,絶対零度(0K,約-273.15℃)まで冷却しても磁気秩序が生じないことがある。

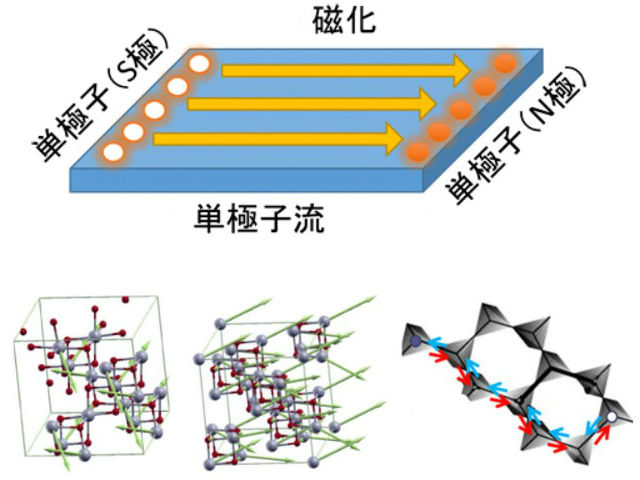

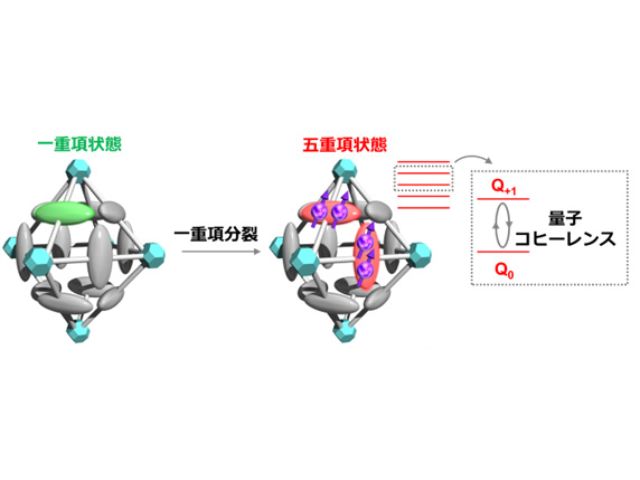

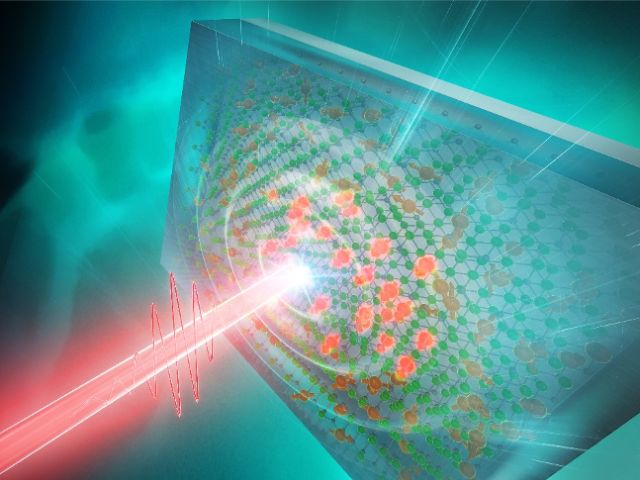

特に「量子スピンアイス」として知られる磁性希土類元素を含むパイロクロア型構造の酸化物では,スピンのN極とS極が分化した単極子(モノポール)が仮想電磁場を感じながら,あたかも独立な粒子のように振る舞う「U(1)量子スピン液体」という状態が実現すると考えられる。

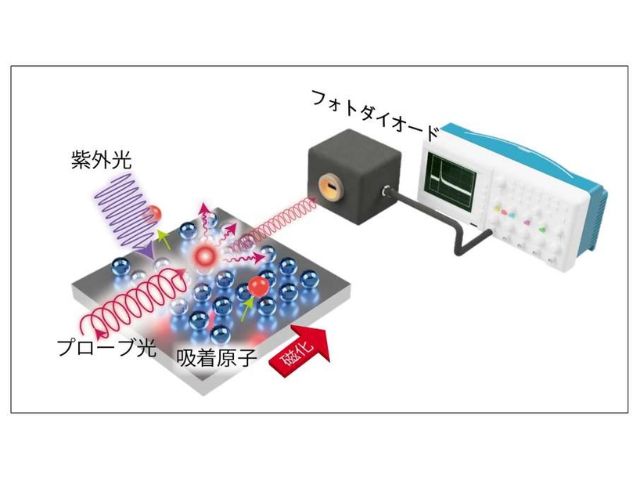

この状態では,単極子を励起することによって,単極子流を流すことが可能。単極子流は磁化の変化を伴うため,電流やスピン流を流さなくても,磁性体の磁化を容易にかつ効率よく変化させられると考えられている。しかし,磁性希土類パイロクロア型酸化物でこの現象が現れると期待されているのは,0.1K(約-273.05℃)よりもさらに極低温となる。そこで,0.1Kよりもできるだけ高温でこの現象が生じる物質の開発が求められていた。

今回,研究グループは,U(1)量子スピン液体を実現する量子スピンアイスの新しい候補物質として,スピネル型構造を持つイリジウム酸化物LiIr2O4からLiイオンが脱離した「Ir2O4」に着目し,Ir2O4の電子状態を第一原理計算によって多角的に理論解析した。

その結果,既報のバンドギャップなどの実験結果をよく再現すると,「量子スピンアイス」として振る舞うことが示された。さらに,Ir2O4薄膜の面内格子定数を変化させていくと,「U(1)量子スピン液体」という状態が出現しうることを見いだした。

この状態は,従来の磁性希土類元素を含むパイロクロア型構造の酸化物では,0.1K(約-273.05℃)よりもさらに極低温に冷却することによって現れると期待されていたが,今回の研究により,理論的には,Ir2O4ではこの温度スケールをより高温の10K(約-263.15℃)程度まで上げられることがわかった。

研究グループは,今回の研究成果が,電流を流すことなく,単極子流によって磁化を効率よく制御する次世代の低消費電力デバイスの開発につながるとしている。